“電子溢流”是LED光衰的根源

美國倫斯勒理工學院科研人員已經揭開了LED燈泡光衰(efficiency droop)背后的機理,這種機理使得LED大電流時會出現高達20%的光效損失。

注:由于導電帶與價電帶井深比例過低的緣故,因此無法有效地將導電帶的電子局限于活性層的量子阱中而造成電子溢流(electron leakage)。

光衰問題首次提出是在1999年,而弗杰尼亞大學研究人員認為量子效率在大電流下的降低最終是由于溢流造成的。

最近《應用物理快報》的一篇論文提到,科研人員已經確認了溢流是光衰現象的罪魁禍首。該研究提供了第一個綜合模型以揭示光衰背后發生的機理,也將會引導新技術去解決這個難題,倫斯勒理工學院E.Fred Schubert高級教授表示。“過去研究人員和lLED制造商在降低光衰方面取得過一些進展,但是有些進展的獲得并不了解光衰原因。”

LED由三部分架構組成:帶負電的n型晶體、帶正電空穴的p型晶體,以及這兩者之間的量子阱或有源區。

該研究的第一作者David Meyaard解釋道,電子從n型材料注入到有源區,同時空穴從p型材料中注入到有源區。電子與空穴以相反方向移動,當它們在有源區相遇就會出現復合,復合過程中,電子移向更低能級,從而釋放出光子。不幸的是,研究人員提醒說,隨著電流的增加,LED光效會降低,隨著電流的增加,其發出的光會相應減少。

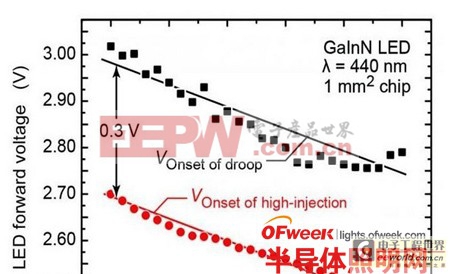

Meyaard表示,他們團隊的研究結果顯示,在大電流狀態下,產生于p型區的電場允許電子逃逸出有源區,從而無法實現與空穴復合,也就無法發光。這種現象叫做溢流,該說法是在5年以前就已經被提出了,但Meyaard表示,他們的團隊的研究第一次無可爭辯地證明了光束的發生機理。Meyaard表示,他們團隊證實在足夠強大的電場形成后,電子就逃逸出有源區。

“我們測量了電場形成與光衰直徑的關聯性,”Meyaard表示,“結果清晰證明其發生機理是電子溢流,同時我們還可以量化它。例如,在一個關鍵報告中,我們展示了大電流注入和光衰情況,從中可以看到它們之間良好關聯性。而這在過去是不可能做到的,因為沒有原理模型可以描述溢流如何發生作用。”

Schubert表示,他們的研究指出,由于電子移動性強于空穴,因此可以將二極管看做是由不同類型的載體組成的。

“如果電子和空穴有相似的特性,那么彼此對稱;它們會在量子阱所在的中間區相遇,然后復合。我們使用電子比空穴移動性更強的材料系統來替代它,可以發現電子擴散更加容易,也更容易對電場有反應。由于這種不對稱性,我們認為電子應該從量子阱穿過(shootover)或從量子阱萃取。那么它們就不會與空穴在有源區相遇,也就不會發光。”

Meyaard and Schubert稱,基于這種模型,研究團隊現在已經把注意力轉向了開發新的LED架構上。

評論