"人-機-物智能"的挑戰、思考及應用實踐

1 智慧城市與人-機-物智能

隨著以信息技術、人工智能(AI)為代表的新興科技快速發展,我們正在進入“人-機-物”三元融合的萬物智能互聯時代。為了實現人-機-物的互聯互通,是否可以找到類似TCP/IP協議等計算機業的標準元素,并研究它們的共性,以服務智慧城市(智慧交通、智慧社區、智慧家庭等)應用?

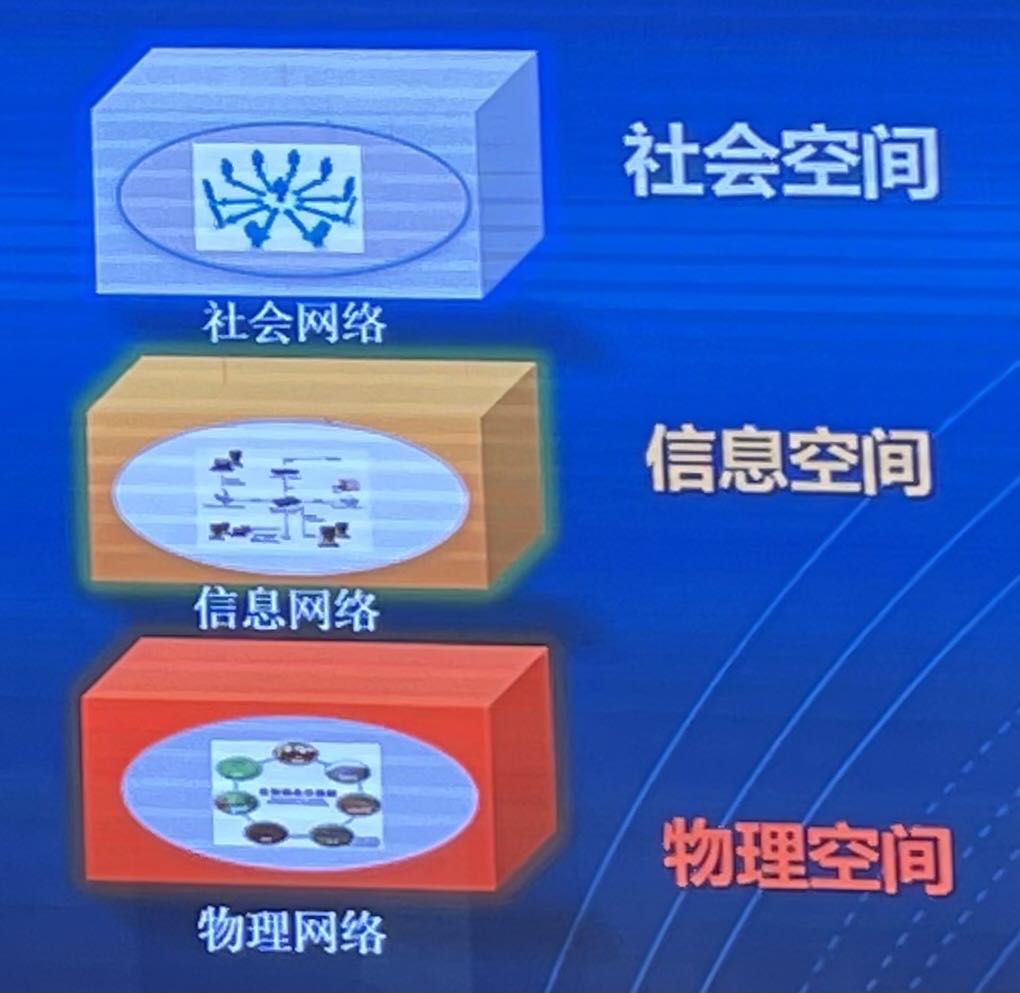

但是現在還沒有什么核心技術和關鍵理論(后面會有楊天若教授理念的簡單介紹)。為什么還沒有什么相關理論?因為三元空間的差異很大。三元空間主要由三部分組成:信息空間、物理空間和社會空間。

● 信息空間:主要是計算、通信、控制,特點是離散的、邏輯的、數字化的。

● 物理空間:是自然的、人造的系統,受自然規律支配,具有時間連續性。

● 社會空間:是人在社會交往中形成的空間,為人類思考、行動、感知、交互和協作提供平臺。

可見,在這三個空間中,每個空間有自己的學科,例如信息空間有電子、計算機等,物理空間有物理、材料、化學等,社會空間有社會學、心理學等。但是沒有一個學科能夠把這三個空間融合。

當然,我們非常希望出現愛因斯坦這樣的天才形成一套理論,但目前還沒有。不過,這三個空間的融合已勢在必行。目前已有兩個空間之間的融合,例如如果以信息空間為基礎,與社會空間相融合,有情境感知、基于用戶行為的主動服務等,未來有元宇宙等;如果以信息空間為基礎,與物理空間進行融合,就是物聯網、數字孿生等。

三個空間的融合可以更好地為我們提供前瞻性、個性化的服務。

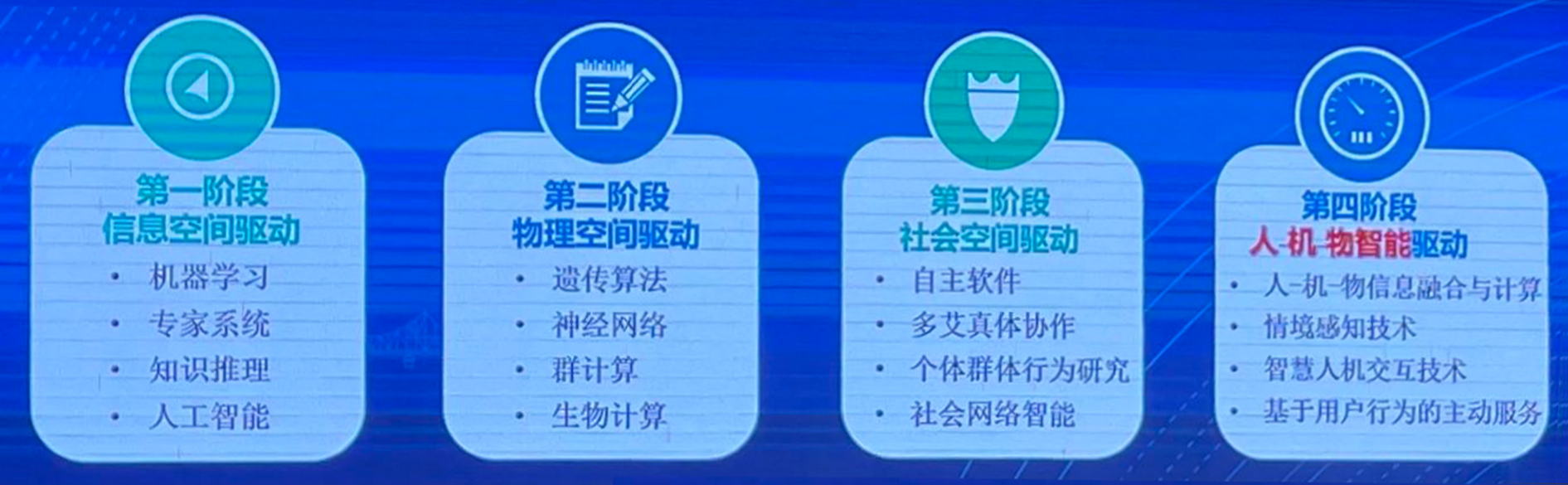

圖:人-機-物智能的發展階段

2 人-機-物智能面臨的挑戰

人工智能當前發展迅猛。楊天若教授認為有幾個發展階段。

第一階段。傳統人工智能階段,是在信息層面和邏輯方面去做。

第二階段。但是后來人們發現有很多問題解決不了,因為神經元網絡是從物理世界得到啟發而來的,后來受到了社會空間的影響,現在到了技術融合的智能階段。為什么?人工智能發展了這么多年,可解釋性和基本理論實際上沒有本質上的提高。但為什么現在人工智能特別火?并不是因為強人工智能的發展,而是因為弱人工智能,即人-機-物智能的蓬勃發展。人-機-物智能不一定非要像人一樣能夠思考,但是能行使部分職能,因此目標較小,較容易實現。現在由于有強大的算力,豐富的應用場景,無處不在的通訊,使人-機-物智能變得無處不在。

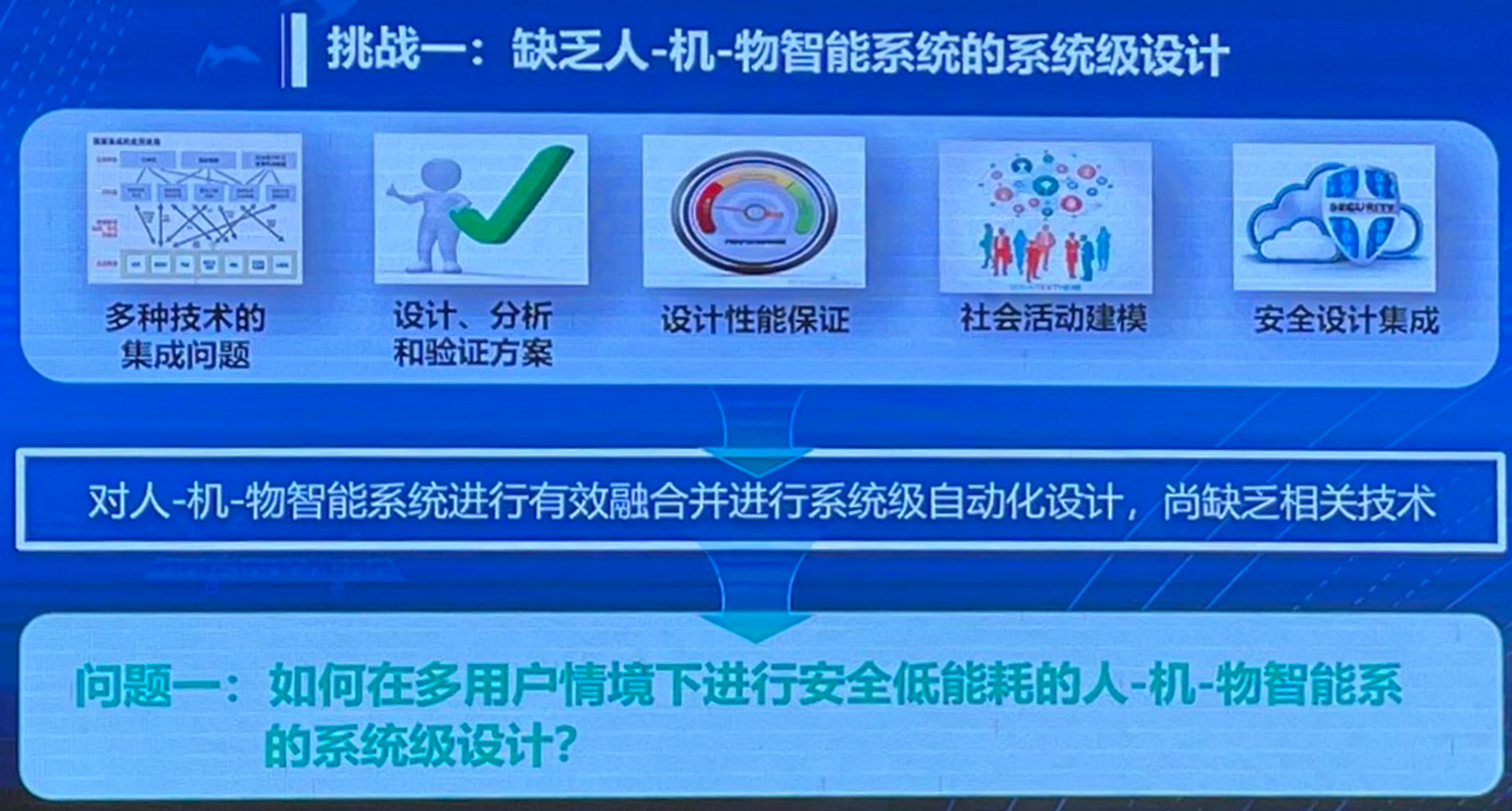

挑戰一:缺乏人-機-物智能的系統級設計

物理空間、信息空間、社會空間的差異巨大,怎么進行融合?盡管目前還沒有什么理論,但有一個方法可以嘗試,即從數據入手。數據是三個空間的一個共同點:每個空間都會產生數據,根據這些數據進行融合,這是一條可行之路。因此,是否可以從這些空間中提取出一種系統化的方法?以下楊天若教授介紹了怎么去做仿真。

按照這個思路,如果想做一件事情不可能一蹴而就,是一個逐步迭代提高的過程。因此可以先設計一個人-機-物系統,可以借鑒EDA(電子設計自動化)的方法。現在EDA的方法是從上到下、從高層到低層(gate級,門級)。

是否可以設計一套像EDA的方法,把人-機-物系統做統一的設計,使三個空間能夠互通融合?

楊天若教授的思路是:首先進行大數據分析,進行系統分析,然后產生出智能決策,之后再快速做自動化;再做一次;不斷地周而復始,以達到理想的人-機-物系統。

挑戰二:怎樣進行融合?

如果這個理論/方法論可行,就有幾個相關的問題需要考慮。

第一,怎么去做自動化設計?做嵌入式的人都知道,設計電子電路用EDA工具,同樣,我們能不能做類似EDA的人-機-物系統?答案是肯定的。楊天若教授團隊做了“Petri網的超空間流”模型。

第二,怎么進行融合?現在大部分人做的還是大數據,數據大就行了,把原來的方法拿過來套用,但是缺乏一個整體的方法論。有沒有一個整體系統的方法能夠更好地把它們進行融合?

挑戰三:怎樣反饋、自適應、迭代學習?

第三,怎么能夠反饋、自適應、迭代學習?即做出基于高階Petri網的張量反饋機制,實現人-機-物智能系統的自適應優化設計。

主要是以上三個方法。楊天若教授主要介紹前兩點。第一,準備做一個自動化的設計方法,第二,對多模態進行分析。

3 人-機-物智能的關鍵技術

關鍵技術一:系統級設計方法

人們熟悉的EDA軟件是怎么做的:從上到下,一開始寫Verilog HDL(硬件描述語言),或者用一些最簡單的Python或C語言,它會自動地編譯生成出中層語言,然后到高層語言、到gate,最后逐步自動化生成。

那么,是不是可以做成“人-機-物系統”這種自動化系統?于是楊天若教授團隊就往這個方向來做。首先把想要的部分用高層、C語言/簡單的語言來進行簡單的描述,然后自動化生成一個中間模型,之后經過映射,最后再優化,并逐步迭代,生成一個系統。

做完之后,再做數據分析。數據分析里有一個挑戰:怎么具體進行設計自動化?楊天若教授團隊已做了一套整體系統,像EDA一樣從上到下,已經做出了初步原型,現在正在逐步把它商業化。

關鍵技術二:多模態數據分析方法研究

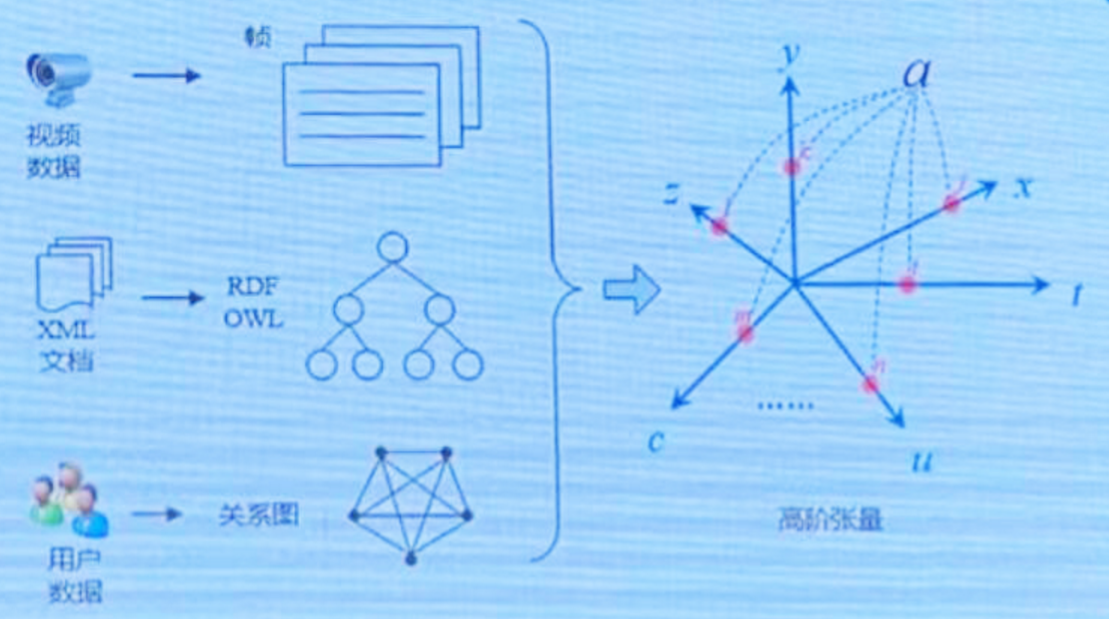

這也是一個有意思的點,即怎樣做數據分析?現在人們做數據分析,無非視頻歸視頻,圖像歸圖像,輸入文本歸文本,最后再合起來,因為現有的方法都是各自獨立的。那么,有沒有一種理論或方法能夠把這幾個部分合在一起?

楊天若教授團隊采用了張量模型。很多人在大學時學過向量、矩陣、張量。張量是一種高階高維的數據表達形式,優勢如下。

①可表示。不管是什么樣的異構數據:結構化、半結構化或非結構化數據,可以想辦法把它們都納入到一個框架之下。也許它們的階數不同(3階、4階或5階),因為數據的特征不一樣,但是它們是可以歸納在一個框架下的。

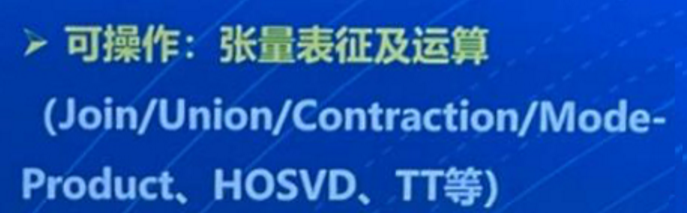

②可操作。有很多矩陣理論,例如矩陣分解、矩陣加減乘除取余,張量也同樣如此,只不過是更高階的,有很多數學理論可用。

③可計算/存儲。現在有很多硬件來支持,例如張量核、TPU等。

④可以做分析。實現推薦、預測、聚類和分類等。

這樣可以做到張量的融合。盡管數據、知識、智慧、服務等每一層都可做,但每層之間是割裂的,有沒有一個理論能夠把這幾層打通?因為有些知識可以反饋到數據,數據可以反饋給知識,知識可以反饋給服務,但是有沒有一種方法論能把它們統一起來,使它們之間可以互操作?它的表述還是傳統的方法。

圖:基于張量模型的人-機-物大數據的統一表示

現在就用這種張量的表述方法來表示原始數據,也可以把知識來進行更高階的知識表示與認知和推理。不一定是知識圖譜,傳統的、高科技的都可以,然后可以用數學方法對它進行一些操作、融合,還有很多的理論可以使用。

根據此理論,楊天若教授發展了一整套根據張量的表達方式,做表征、分解、特征提取,包括張量和深度計算。

例如做深度學習時有這種現象:輸入時是一個向量,無論怎樣的特征數據,都要把它割裂成向量,然后輸出來進行學習。

可以想象一下原來的數據,如果是更高階的表示/張量的形式,那么直接進行學習,效果是否會更好?確實這樣更好。從張量的深度學習到知識圖譜,都可以用一整套的張量理論來進行學習,而得出來的效果也確實比較好。

但是還有一個問題:張量計算的特點是計算量特別大(因為是高階的),TPU能夠很好地去彌補這種缺陷。這里重點提一下TPU。TPU是谷歌最近推廣的一種處理器,T就是Tensor(張量)的意思,TPU即張量處理單元。可以把很多張量運算放到TPU里去做,有些不適合的放在GPU里去做,或者放在CPU里去做,以此使異構計算能夠更好地幫助進行計算。

4 應用案例

楊天若教授團隊已經做了一些項目,例如在湖北和江蘇的智慧交通場景得到了實際應用,并在為海南自貿港項目做研發。

● 智慧交通

與常州市公交以及湖北交投合作,其“人-機-路/車”是一個典型的人-機-物的系統。第一步,怎么去做系統設計?設計完后怎么去做數據分析?然后進行反饋。

例如在人-車-路的大數據中,有天氣、路線、公共汽車上的視頻等都是非結構化的數據。這些數據怎么融合?通過張量分析模型,最終可以做到線路分布、客流分析和預測等。楊天若教授領銜的項目從2016年開始就已經用到了江蘇省常州市公交的200多條線路上,公交車2000余輛,每年累計服務量近億次。

第二個案例是湖北交投的智慧交通,高速路的綜合監管平臺和智慧服務區也是以數據為中心的。

● 智慧自貿港

海南自貿港計劃在2025年封關,封關以后有很多智慧應用,涉及如何使各種應用互聯互通。

設想遠程仍然采用上述這種模式:第一,先做總體的系統設計分析,然后進行數據驅動和數據分析,再進行決策,回來之后進行迭代的提高,最終使設計出來的應用能夠真正地達到互聯互通的目的。

海南大學成立了協同創新中心,由多個學院、近100支團隊組成。這些團隊根據整體思路分成了不同的方向。有的做基礎產品,例如材料與器件、通信芯片、傳感芯片、網絡等。楊天若教授團隊主要做系統設計,把人-機-物系統的設計方法進行有效的集成,然后進行數據分析,這是以張量人工智能為主要特色的分析、預測、決策。當然也不排除別的方法,其他團隊從另外的角度來做,最終都會提供這種決策。安全也非常重要,有三支團隊分別去做密碼安全、網絡安全、數據安全。

這些工作最終是為了服務自貿港應用。自貿港的應用是由一些典型的應用組成的,例如智慧導航、熱帶農業、深海探測、水下網絡、智慧養老、離岸金融等,這些都是海南的主要特色。

5 結束語

希望這些整體的思路和應用能夠應用起來,真正達到人們所期望的智慧應用、互聯互通的目的。

評論