基于樹莓派與ESP8266的溫室環境智能監控系統的設計與實現

摘要: 針對我國溫室環境智能監控系統主要以對環境的監控為主,具有數據遠程監測困難、數據難以保存、系統平臺要求較高、后期維護成本高等缺點。為此本設計提出了一種基于ESP8266與樹莓派的溫室環境智能監控系統。系統通過ESP8266主控芯片對DHT11溫濕度傳感器的數據進行采集,同時傳給OLED顯示屏進行實時顯示,并能將數據通過Wi-Fi發送到用樹莓派搭建的MySQL數據庫服務器中。并設計了基于B/S架構的溫室環境Web管理信息子系統,用戶通過手機客戶端及網頁可遠程查看環境內溫濕度數據變化情況,以及選擇查看每分鐘、每小時、每天的歷史數據,以便總結更加適合的溫濕度范圍。本設計提出的溫室環境智能監控系統結構設計合理、數據采集速度快、界面設計簡潔、系統運行穩定,能對溫室環境進行有效的監測和控制,具有較好的使用價值和意義。

0 引言

近年來,隨著物聯網技術研究的進一步深入,我國物聯網技術在農業溫室種植中的應用得到了迅速發展。秦琳琳等人基于CAN 總線的現代溫室測控系統的設計及實現可以有效監測環境,但系統硬件成本高、設備體積大[1]。田壯壯等人設計的基于PHP&MySQL 的教室環境智能監控系統通過數據庫實現了遠程檢測數據,但數據沒有得到有效保存[2]。國內外溫室多數為中、小規模,為適應實際情況,引入中、小型種植戶的資金,智能化監控系統設計中應充分考慮成本問題[3]。因此開發出成本低、性能好、具有對數據進行處理和保存的溫室環境智能監控系統對于溫室產業的發展具有重要意義。

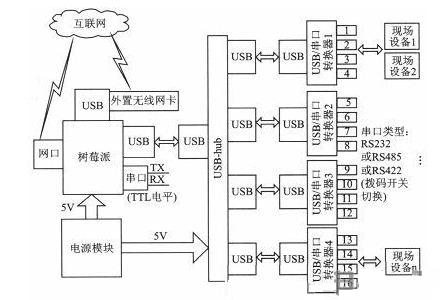

通過對溫室環境中溫度與濕度的信息進行深入了解后,做了系統分析、系統設計、系統實現、以及測試,最終實現了溫室環境智能監控系統,并植入用樹莓派搭建的服務器內。本系統基于B/S 框架,硬件通過ESP8266 對DHT11 溫濕度傳感器的數據進行采集,同時傳給OLED 顯示屏進行實時數據顯示,并能將數據通過TCP/IP 協議傳給數據庫。軟件部分前端界面采用JS與CSS 技術,后臺采用PHP 編程語言,并結合MySQL數據庫,在設計上做到了可擴張可維護,服務器采用樹莓派自行搭建。本系統實現了對環境溫濕度的收集與保存及檢測環境溫濕度是否超出上下限等功能,使用戶方便快捷地了解溫室環境內溫濕度變化情況,對溫濕度進行有效管理,為當前溫室環境監控系統管理提供了幫助。

1 研究的主要內容

系統主要分軟件和硬件兩部分來研究,以軟硬件結合的方式收集數據、處理數據、保存數據并將數據可視化展現在網頁上,實現遠程觀察。

1.1 硬件部分

1)首先通過ESP8266 對DHT11 溫濕度傳感器的數據進行采集。

2)ESP8266 接收到數據后進行處理,同時傳給OLED顯示屏進行實時數據顯示,并能將數據通過Wi-Fi 發送到MySQL 數據庫。

3)將本系統和數據庫植入用樹莓派搭建服務器中。

1.2 軟件部分

1)MySQL 數據庫可對接收到的數據進行處理和保存。

2)用戶登錄系統查看溫濕度實時數據和歷史數據,并可選擇性查看每天、每小時、每分鐘數據變化。同時可增刪改查溫濕度的上下限,當溫濕度超出所設定的上下限時會出現相應的提示信息。管理員還可修改工作人員的訪問權限,工作人員可修改自己的個人信息。

2 系統設計

2.1 系統結構設計

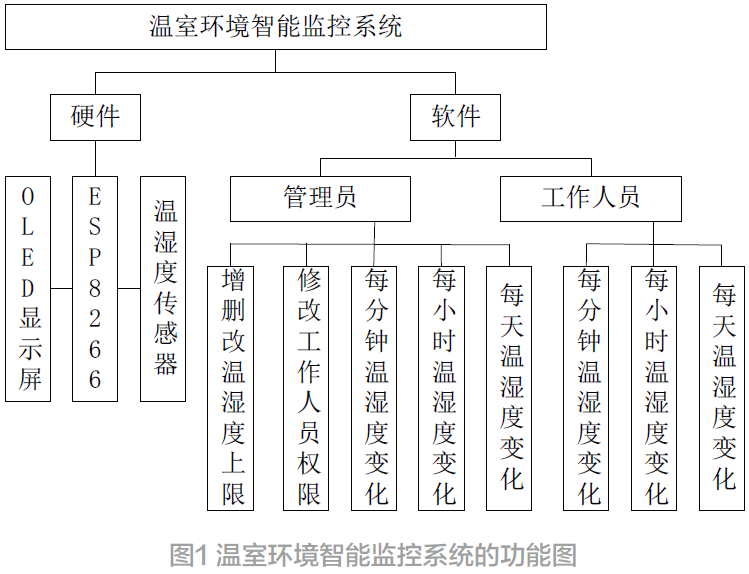

溫室環境智能監控系統主要由硬件和軟件兩大部分構成。硬件包括ESP8266 控制模塊、DHT11 溫濕度傳感器和OLED 顯示屏,軟件角色分為管理員和工作人員,另有溫濕度管理與員工管理等相關功能。如圖1 所示。

2.2 系統中數據的傳遞方式

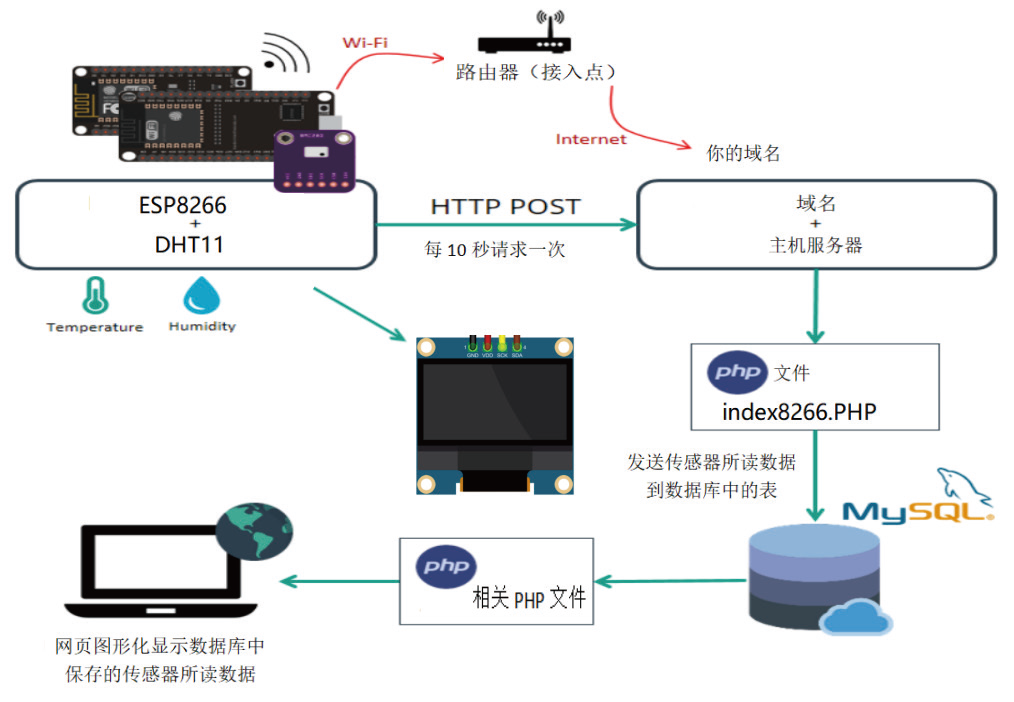

ESP8266 模塊調用庫函數readTemperature() 和readHumidity() 分別獲取DHT11 收集到的溫度和濕度數據,同時傳給OLED 顯示屏進行實時數據顯示,通過調用ESP8266Wi-Fi 中的庫函數,定時將數據發送到樹莓派搭建的服務器中。主控芯片用帶有服務器IP 地址及端口號的命令client.print(String("GET ") +url + " HTTP/1.1rn" +"Host:" + host +"rn" +"Connection: closernrn") 發送到網絡接入點進行廣播查找與服務器連接。在樹莓派中創建PHP 文件分別利用$_GET(temp) 和$_GET(hum) 獲取ESP8266 發送的溫度和濕度數據,通過INSERT INTO 語句將數據插入MySQL 數據庫中,并在MySQL 數據庫中進行處理和保存,用PHP 編寫可視化網頁圖形顯示數據庫中的溫濕度數據[1]。如圖2 所示。

圖2 系統數據流圖

2.3 系統功能設計

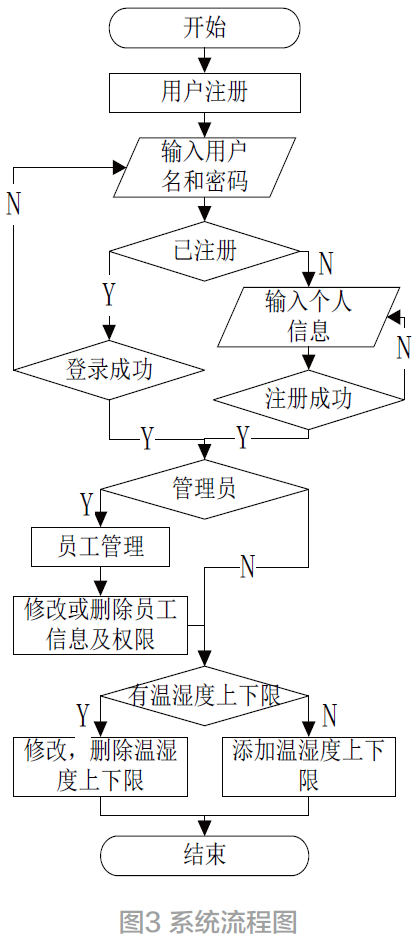

用戶進入系統需輸入用戶名和密碼判斷用戶是否已注冊,如果已注冊則判斷是否可以登錄成功,若登錄失敗將重新輸入,若登入成功將進入系統。若沒有注冊則輸入個人信息進行用戶注冊,輸入有誤將返回重新輸,輸入正確將注冊成功進入系統。用戶進入系統后可觀察溫濕度的實時數據以及歷史數據,并可增刪改查溫濕度上下限。若以管理員的身份進入系統還可查看、修改和刪除員工個人信息。如圖3 所示。

3 系統界面設計

3.1 系統中登錄和注冊功能界面的實現

系統的界面設計包含了系統的注冊界面、登錄界面、溫濕度顯示界面、員工信息界面以等他各功能界面,溫濕度顯示界面分別由每天、每小時、每分鐘3 個溫濕度顯示界面組成。如圖4所示。

圖4 系統注冊頁面圖

3.2 系統主界面的實現

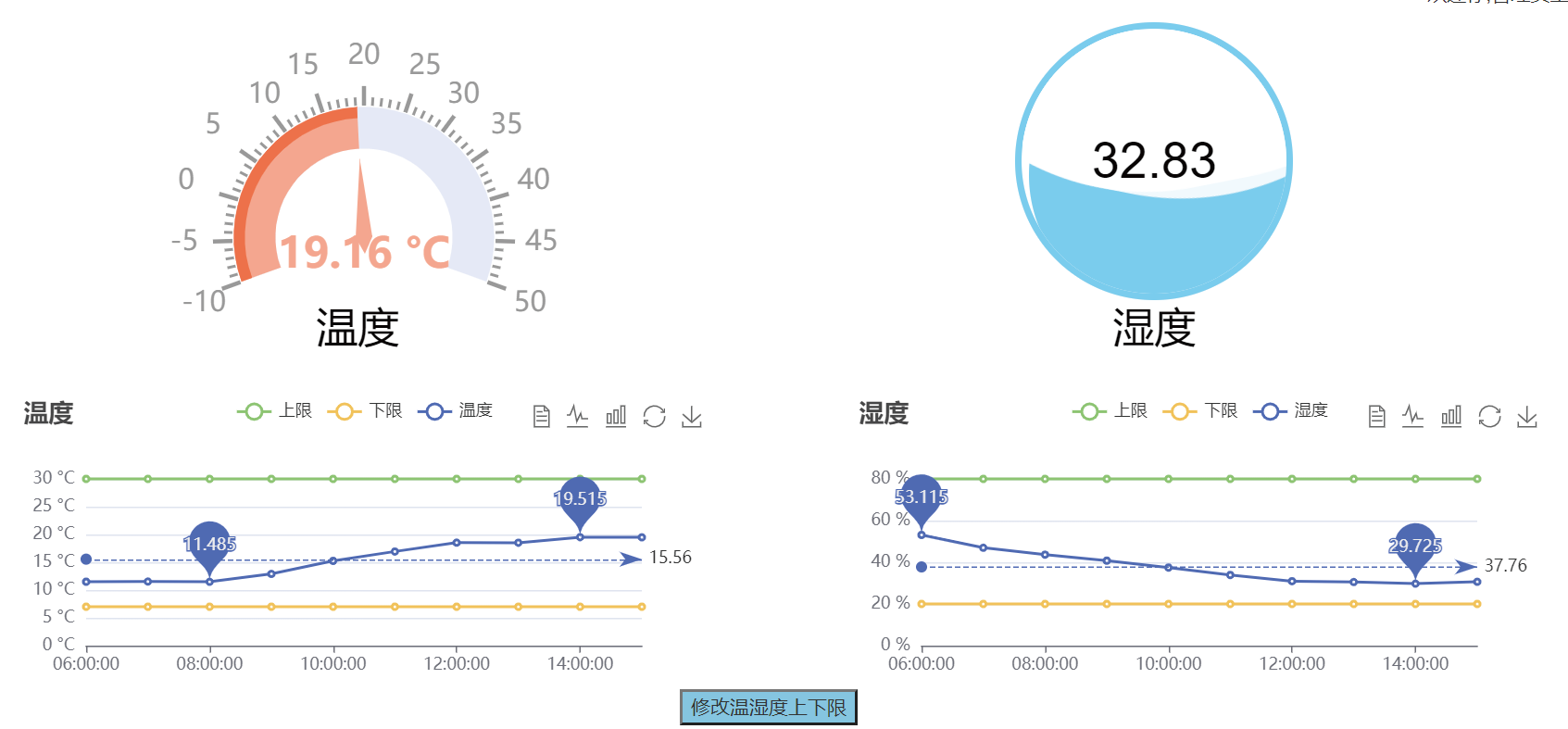

成功登入本系統將進入本系統的主界面溫濕度顯示界面。該界面主要分為3 部分,上半部分是溫度和濕度實時數據, 這部分每1 min更新1 次,便于員工觀察溫室中溫濕度的變化情況。下半部分是溫度和濕度的歷史數據,便于員工總結最適合溫濕度,中下部有增刪改查溫濕度上下限按鈕,當溫濕度超出所設定范圍時會出現相應的提示,用戶可及時發現并做出有效的措施。如圖5 所示。可根據需求通過界面的切換觀察每分鐘、每小時、每天的數據變化,本功能通過對表中數據進行ORDER BY time DESC 按照時間升序的方式進行排序,通過time(time)與date(time)函數分離時分秒與年月日,并用DATEDIFF()與BETWEEN()分別獲取前10 d 內和前10 h 的所有溫濕度數據,計算出每天、每小時的平均數據進行顯示。

圖5 系統溫濕度頁面圖

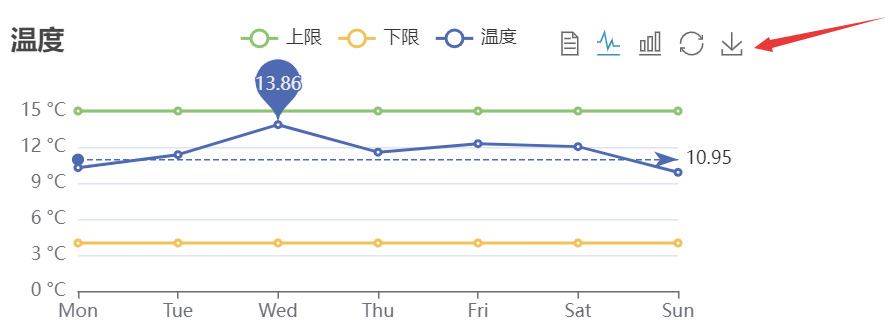

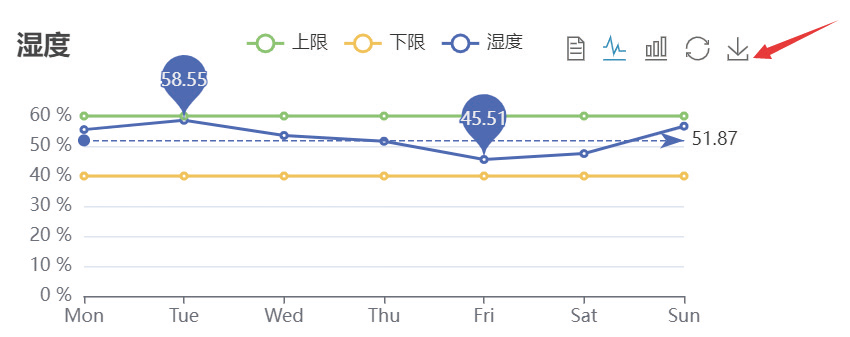

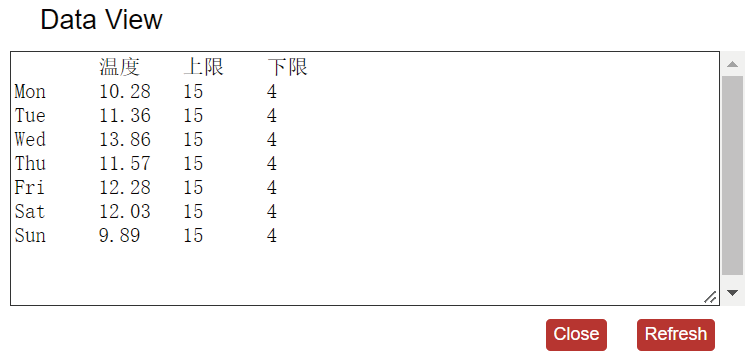

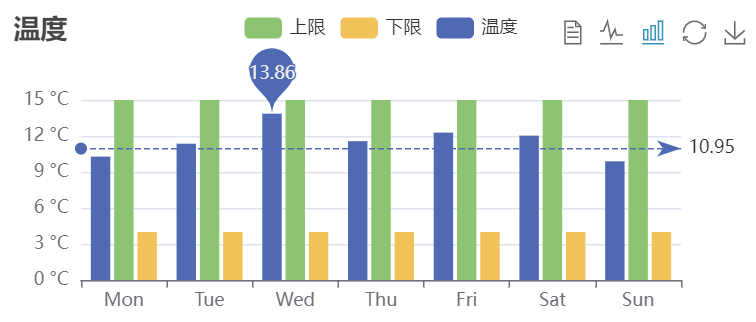

在下部分表中同一時間段有3 條實線數據從上至下依次為上限、實時數據和下限,1 條虛線為平均數值。在每個表的左上角都設有5 個按鈕(如圖6 所示)從左到右依次為表單、折線圖、柱狀圖、更新和下載數據圖功能符號。點擊相應符號會出現相應界面如表單(以溫度表為例如圖7)和柱狀圖(以溫度表為例如圖8)多樣化顯示可使用戶簡潔快速查看數據。

圖6 溫濕度按鈕界面

圖7 溫度表單界面

圖8 溫度柱狀圖界面

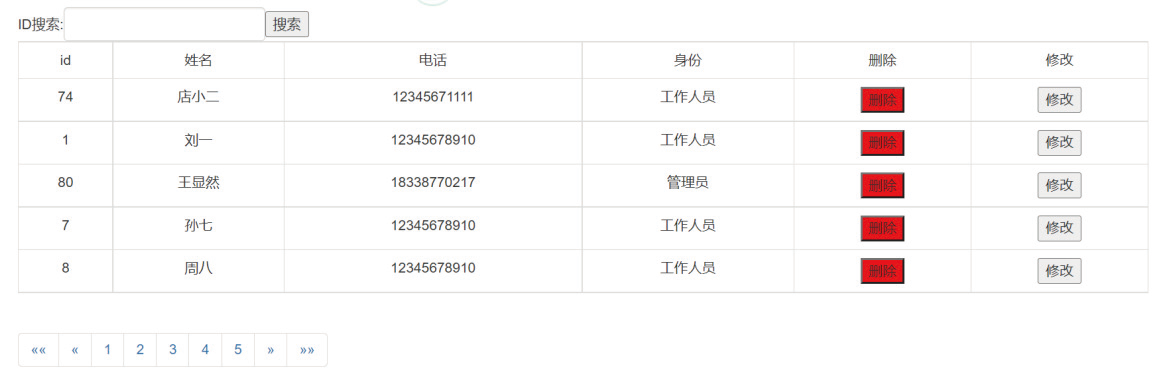

3.3 員工管理界面的實現

管理員有權限進入員工管理界面,該界面中可清晰觀察員工信息,為方便查看更多信息在表下方創建了滑動條。在表中留有“刪除”和“修改”按鈕列,當員工個人信息發生變化時可以及時對該員工個人信息進行刪除或修改。為解決快速查找某個人的個人信息問題,本系統利用員工ID 唯一性創建“ID 搜索”窗口,方便精準快速查找員工。如圖9 所示。

圖9 員工管理界面圖

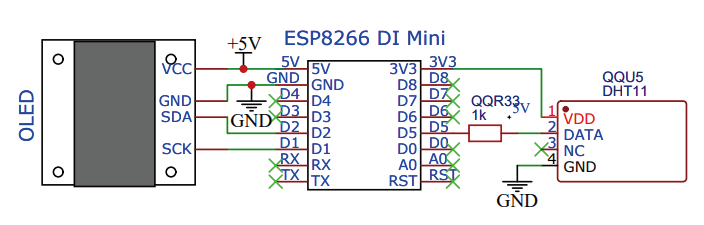

4 系統電路設計

在本系統中僅有少量的數據需要處理為降低成本主控芯片采用ESP8266 D1 Mini 開發板足以驅動傳感器及顯示器,并可以實現將數據發送到服務器。溫濕度傳感器選用DHT11 具有體積小、響應速度快、抗干擾能力強等優點,適應于不同環境下監測。顯示器選用輕薄短小、省電的OLED 屏幕。硬件設備整體小巧精致,方便放置于各種環境中。如圖10 所示。

圖10 系統電路圖

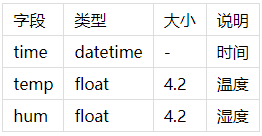

5 數據庫設計

根據需要本系統選用MySQL 數據庫對數據進行管理。數據庫中所存儲的數據都是該系統的重要組成部分,因此在設計數據庫時高度注重數據庫的隔離性、一致性、持久性和原子性。本系統中主要數據庫表為保存溫濕度以及存儲時間表,時間字段為time 類型定義為datetime型,并添加自動獲取索引,考慮到溫濕度的精度及觀察方便溫濕度類型定義為fl oat 型小數點后兩位。如表1 所示。

表1 溫濕度儲存表

6 結束語

本系統的設計采用軟件網頁和數據庫與硬件ESP8266 開發板、OLED 顯示屏和DHT11 溫濕度傳感器在樹莓派做服務器的情況下相互結合,使兩大學科相互交叉,打破了傳統純硬件設計及純軟件開發的常規思維方式,設計出溫室環境智能監控系統。本系統不僅實現了對傳感器數據的實時監測與觀察,而且可將數據發送到數據庫中進行保存與處理,并以可視化的形式展現在網頁上供多人遠程查看。有利于觀察生產生活及植物生長發育所需更適合溫濕度范圍,對提高生產生活效率及植物生長發育速率有很大的幫助,存在一定的發展潛力。

參考文獻:

[1] 秦琳琳,蔣勇翔,石春,等.基于CAN總線的現代溫室測控系統的設計及實現[C].第三十一屆中國控制會議論文集C卷.,2012:1838-1842.

[2] 田壯壯,王瀟瀟,王鑫,等.基于PHP & MySQL的教室環境智能監控系統設計與實現[J].電子技術,2018,47(9):79-82.

[3] 夏龍龍,顏曉元,蔡祖聰.我國農田土壤溫室氣體障檢測儀的研發[J].氣象災害防御,2018,25(2):44-48.

[4] 陳宏,王維洲,廖志軍,等.基于智能控制的溫室大棚監控系統研究[J].國外電子測量技術,2019, 38(3):117-121.

[5] 李銳.基于AT89C51單片機的大棚溫控系統設計[ J].電子制作,2020(2):8-10.

[6] 王一涯,牛濤,陳曙光,等.用于溫室大棚的多路遠程溫控系統設計[J].電腦知識與技術 ,2016,12(31):237-239.

[7] 李涵茜.基于Arduino嵌入式平臺智能花盆系統[J].科技資訊,2017,15(33):21-24.

(本文來源于《電子產品世界》雜志2023年1月期)

評論