電池回收和鋰再利用——電動汽車發展路上新關卡

隨著因國際形勢石油價格已經連續8個月持續保持在高位,電動汽車的市場需求保持了快速攀升的勢頭。特別是隨著沙特為首的OPEC+宣布不會增產甚至可能減產,未來國際石油價格估計在2022年底之前不會輕易回落。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202210/439443.htm根據IHS統計,2022年1-8月,世界新能源乘用車銷量達到783萬輛,中國新能源乘用車占38.6%的份額;歐洲緊隨其后,市場份額為27.2%。中國市場的新能源汽車企業銷售額,相比于2021年均取得較大的提升,平均增長超過60%。在市場相關數據方面,中國新能源汽車的產量在全球占比超過20%,而在中國市場的新車占比中,今年前三季度,全國新注冊登記新能源汽車371.3萬輛,同比增加184.2萬輛,增長98.48%,占汽車新注冊登記量的21.34%。

除了中國之外,作為第二大市場的歐洲新能源汽車的滲透率在快速上升。2020年、2021年、2022年(1-8月)歐洲新能源車滲透率分別為9.9%、16.3%和18.1%。在歐洲市場冬季即將到來的天然氣供應危機,歐洲能源價格持續攀升,新能源汽車在歐洲市場的滲透率并未受到天然氣千瓦時價格暴漲的影響,甚至隨著可能到來的傳統能源(比如煤電和核電)市場優勢地位的卷土重來,電動汽車使用成本將擴大對燃油車的領先優勢。

在傳統汽車大市場的美國,雖然沒有歐洲和中國市場的高占比,電動汽車的滲透率增長同樣迅速,益博睿(Experian)的數據顯示,整體來看,美國前 8 個月電動汽車注冊量同比增長 56%,占美國輕型車總注冊量的份額創下新高,為5%,去年同期為2.6%。

高速發展的電動汽車市場,除了中國和美國兩個希望改變燃油車市場落后的國家之外,傳統的日系和德系燃油車企業同樣不想錯過電動汽車市場的發展先入機遇,當然在電動車和燃油車研發的比例方面,傳統車廠肯定不如純電動車企業那么激進。不過我們今天要討論的并不是電動車本身發展的趨勢,而是跟大家一起聊一聊電動車未來發展可能遇到的新問題——電池回收。

由于電動汽車發展的時間還比較短,目前還沒有迎來大規模換電期。如果我們以特斯拉的Model S系列為電動車發展的基準,那么純電動汽車已經走過了10個年頭。部分使用強度偏大的特斯拉已經進入了換電期,未來3年內部分市場的特斯拉可能會迎來換電的高峰期。而對國內電動車來說,如果按照5-8年進入換電高峰期,那么2025年之后就可能會迎來國內電動車換電的高峰期。

電動車換電池,看似一個簡單的問題卻可能成為未來延緩電動汽車發展的關鍵所在。一個可以類比的案例是太陽能發電,為何我國政府將太陽能發電定義為高耗能產業,因為單晶硅的生產和電池板的成型過程需要大量電能資源,而這部分電能消耗幾乎等于太陽能電池板生命周期的發電量。電動汽車的一個重要優勢就是能夠更好地降低石油依賴,從而更好地實現碳中和。但作為化合物的鋰離子電池,其降解回收將是一個可能高耗能和高污染的過程。

我們先來看看目前電動車企的電池更換策略,按照官方的說法,特斯拉電池是可以使用40-60萬公里的。并且電池組本身就有8年或16-24萬公里的質保,期間電池損壞的話,是可以免費更換的。不僅如此,特斯拉還承諾在質保期內,倘若電池容量低于70%,那么也是可以免費更換的。國內目前新能源車企的政策要激進得多,因為前段時間的政策性補貼,因此很多新能源車都享受免費更換電池的服務,但這部分相當于政府補貼幫助解決了換電池的問題。

前些年消費電子是鋰離子電池應用的主力軍,智能手機又是其中最大的鋰離子電池消耗產業。那么電動汽車的鋰離子電池規模如何呢?我們目前主流的手機大電池容量大概是5000mah,那么合算下來大概是18wh左右,model S所搭載的90kWh動力電池相當于5000部手機的電池規模。如果按平均1:4000的比例算,全世界目前已經達到年產1000w+輛電動車,相當于400億部手機的電池消耗規模,約等于按目前手機年產量換算需要30年才能達到。這就意味著,如果電動汽車按年產2000w輛規模保持換電,該產業的鋰離子電池年功率數量將是手機電池功率總量的60-70倍。

與此同時,從2020年電動汽車需求全面爆發算起,鋰礦的資源價格節節攀升,以鋰離子電池最主要的原材料碳酸鋰為標準,從2020年12月到2022年4月,中國現貨市場上的碳酸鋰價格上漲了830%至7.3萬美元/噸,最終促使鋰電池的價格在2021年下半年開始上漲,結束了其自1991年首次被索尼公司實現商用化以來持續了30年的下降趨勢。2022年4月,三元方形動力電池和磷酸鐵鋰方形動力電池的價格分別達到了130美元/千瓦時和120美元/千瓦時,比他們漲價前的價格分別高出了30%和50%。動力電池的價格上漲給電動汽車企業造成了巨大的成本控制壓力,最終迫使許多電動汽車公司提高了電動汽車的售價,主流車型的零售價格上漲了3%到5%。更為重要的是,到2025年全球鋰電池的產能規劃已經超過3500GWh,是2021年全球產能的5倍(約700GWh)。雖然目前全球各地都在開始不斷增加鋰礦的開采和生產,但巨大的市場增量面前,碳酸鋰等產品的價格注定還會繼續走高。

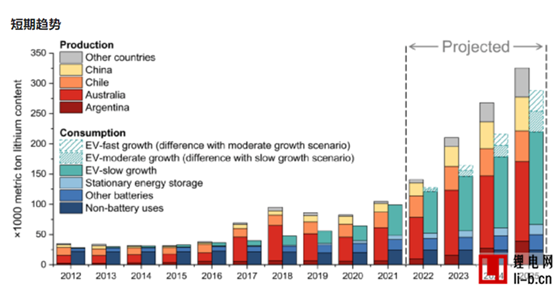

圖 鋰礦供給和最終需求

鋰離子電池的回收早就是一個比較成熟的產業,但不好的消息是,鋰離子電池的回收更多的是圍繞電池內的貴金屬回收,而對最關鍵的鋰離子是否可再次復用和復用的效率如何,都沒有特別明確的突破。特別是針對電動車用的動力電池,目前還沒有特別明確的可復用鋰離子資源的回收技術大規模推廣,這就意味著如果短期內沒有新一代的電池技術,那么鋰礦資源的稀缺性將持續攀升,鋰離子電池將再次面臨大規模漲價,如果考慮到換電成本和電動車購置成本的增加,電動汽車的總擁有和使用成本可能會被燃油汽車反超,很明顯這將制約未來電動汽車的發展。

除了技術上需要突破之外,鋰電池回收還面臨著很多政策和責任的問題。各國政府紛紛鼓勵新能源電動汽車,并提供了五花八門的補貼政策,但目前對電動汽車電池回收方面的政策鳳毛麟角,這就導致一個關鍵問題,電動汽車的電池回收將有誰來負責?車企,電池企業還是車主?如果說蔚來這樣的換電模式將電池的所有權歸屬到了企業,那么絕大部分電動車在銷售之后的電池所有權屬于車主,將來車主換電之后淘汰的電池又該屬于誰的責任去回收處理呢?針對電動汽車的電池,政府是否又會提供相應的補貼來保障電動汽車中的鋰離子能夠更好地被利用呢?

很明顯,現在除了一些第三方公司看到鋰離子電池回收中的商機之外,車企似乎對電池回收始終是避而不談。而作為鋰離子資源的直接采購方,電池廠商明顯對鋰離子電池的回收更為上心,比如寧德時代就早早布局了單獨公司研究電池回收技術,作為電池生產企業,他們也許更能掌握什么樣的回收材料能夠適用于新電池生產,從而實現更高效率的原材料利用。

這點很好理解,面對高額的原材料價格,如果能夠借助技術回收實現大部分鋰離子的再利用,那么對電池廠商來說,無疑就等于掌握了降低新電池成本的最佳競爭武器,從而在價格和原材料供應方面占據先機,進而實現更為良性的產業鏈循環生態,強化企業的競爭優勢。

總之,我們必須要看到,雖然電動汽車目前在碳排放和整體擁有成本方面,保持了對燃油車的全面優勢,但如果不能控制好電池的原材料回收再利用問題,未來電動車在這兩方面可能曾經的優勢將不復存在。而要解決好動力電池回收再利用的問題,目前看誰能掌握技術制高點,就可能造就下一個站在全球技術風口浪尖上的勝利者。

評論