IDC:工業互聯網市場的矛盾與解讀

雖然業界都在談工業互聯網,但各方的認知存在著差別。IDC 認為,工業互聯網的核心是近幾年AI、IoT、5G 等新興信息技術向工業的持續融合滲透,在這個過程中,促進工業企業提質降本增效減存,從而實現數字化轉型。

工業互聯網是一個龐大的生態,IDC 關注的是產品和服務所形成的市場。對于服務商,主要是市場的機會在哪里,細分市場、廠商格局和份額是多少;對于工業企業,主要是如何應用新技術實現工業互聯網。

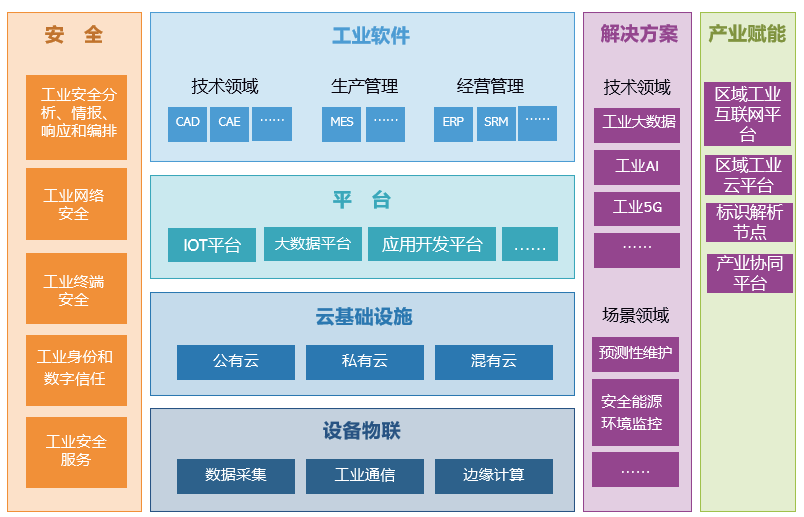

為此,IDC 把工業互聯劃分成了7 大子市場,包含解決方案、設備連接、云基礎設施、平臺、工業軟件、安全和產業賦能(如圖1)。

IDC 預計2020 年中國工業互聯網市場2800 億元,未來幾年CAGR 12%。

圖1 工業物聯網的7個子市場 來源:IDC

2 工業互聯網千億市場與廠商千萬收入的矛盾

業界基本認定整個工業互聯網大市場是一個千億級的市場,但現實是行業內相對比較知名的幾十家工業互聯網服務商收入大多在幾千萬到幾個億的水平。有些領先廠商還沒有盈利,廠商收入與市場規模間存在一個明顯的矛盾。

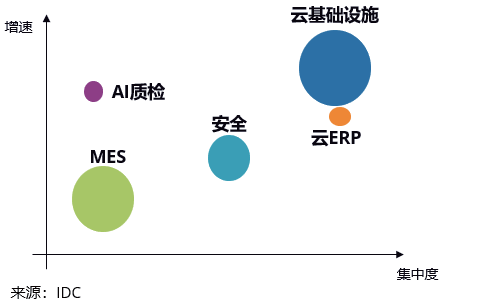

這個矛盾可以從3 個方面來考慮。①中國雖然是全球制造業第一大國,工業企業很多,但87% 的企業還是中小企業,在信息化方面投入非常有限。同時工業互聯網有很多應用方向的投入產出比并不是非常清晰,因此市場并沒有被充分兌現,實際能夠兌現的市場并不大。②工業互聯網是由很多不同方向的子市場構成的,不同子市場發展階段不一樣,技術特點不一樣,參與廠商也不一樣,就像是一個大圈,里面有很多小圈,每個廠商在各自的小圈里生存發展(如圖2)。③工業互聯網包含很多存量市場,比如工業軟件。AI 分析軟件等增量市場才是目前廠商主要關注的方向,這個市場可能只是個百億級的市場。

圖2 中國工業互聯網的部分子市場規模、增速和集中度

3 平臺生態的夢想與項目制現實的矛盾

工業互聯網平臺大多有一個依托平臺匯聚產業知識構建生態的夢想,但現實上平臺大多都在做項目。平臺分為商業層面的平臺及技術層面的平臺。商業層面的平臺更多是指以平臺商業模式運轉;技術層面平臺指的是IoT 平臺、大數據平臺等具體產品。商業層面的平臺有兩種典型發展路徑,一種是企業慢慢做大,然后把能力開放出來,天然變成一個平臺;另一種是以平臺商業模式運轉,但需要在前期有非常高額的研發和推廣投入,從而實現正循環。這兩種情況目前在工業互聯網領域都不太現實,客戶大量要求私有化部署,同時個性化需求差異非常大。

如果從技術平臺角度看,可能是更好的方向。工業企業的IT 系統煙囪式架構和數據孤島一直是很頭疼的問題。大數據平臺、物聯網平臺等產品則是實現數據集成互通的好方式。面向企業應用開發的低代碼應用開發平臺,也是很多企業正在關注的方向。對于服務商,可以自己先利用PaaS 平臺提升自身軟件重用和開發效率;對于工業企業,可以利用大數據平臺打通數據孤島,再結合應用開發平臺快速構建企業各類應用。

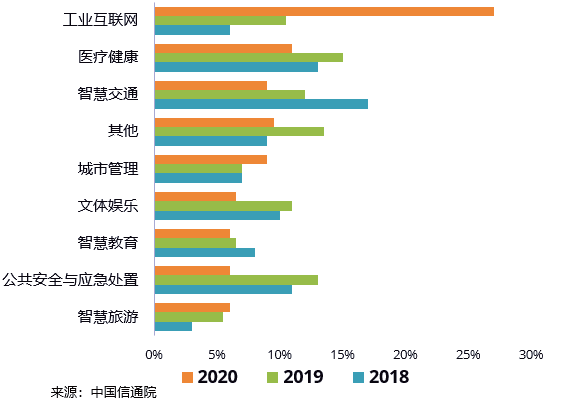

圖3 工信部“綻放杯”5G應用競賽項目統計

4 “5G+工業互聯網”項目的活躍與客戶企業冷靜的矛盾

市場上有一種說法是“5G+ 工業互聯網”會承載5G 80% 的行業應用,2020 年工信部舉辦的綻放杯5G應用競賽里1/4 以上是5G+ 工業互聯網項目(如圖3)。雖然市場活躍,但同時工業企業對5G 的應用有很多疑問,如在5G 和光纖/WiFi 中的選擇、數據出廠的擔憂、通信設備在現場面臨的三防等問題。

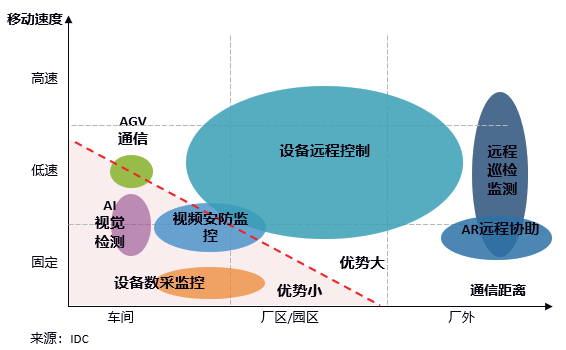

5G 行業應用會沿著適用度的優先級逐漸應用。目前,5G 優勢明顯的場景主要有兩個特點,設備移動速度快和通信距離遠,因此設備遠程控制、遠程巡檢、AR 遠程協助等場景更適合5G 優先開展應用。因此,5G 在礦山、港口等這類場景較多的行業優先商業落地(如圖4)。

在更多行業應用中,5G 還面臨著網絡覆蓋有待提升、技術能力與需求錯位、應用部署成本高、產業鏈不成熟等問題,還需要行業進一步發展和完善。

圖4 5G在遠距離、高移動性的場景優先落地

5 工業智能領域各方都已布局與仍有新人不斷入場的矛盾

工業智能目前是非常熱門的領域,據IDC 統計,過去兩三年(編者注:2018 年以來)至少有30 家企業獲得融資,且目前仍在持續(表1)。

但目前市場各路巨頭都已經在持續布局,包括云計算、工業互聯網平臺、機器視覺、自動化裝備商及工業企業自身等。在IDC 看來,工業智能市場目前已經實現了一部分場景的快速規模商用,相關廠商獲得了高速業績增長,但市場整體目前還不大,例如AI 視覺質檢軟件和服務,可能還只是個10 億級別的市場。

但未來工業智能還有很多空間值得探索,AI 在工業的應用仍面臨缺少同時精通工業機理和數據算法方面的人才、小樣本訓練問題、黑盒算法難以解釋等問題,市場拓展速度可能會相對較慢,各類廠商可能都有機會,但也不容易取得明顯領先。

表1 部分企業融資情況

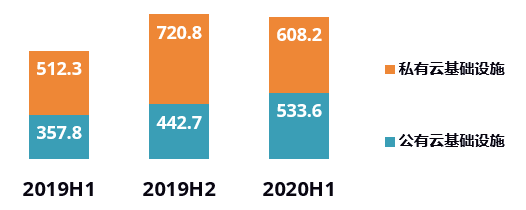

圖5 中國工業云基礎設施市場規模(單位:百萬美元)來源:IDC

從長期看,工業軟件的云化是個長期機遇,云化催生了中小企業為主要客戶群的市場,帶來了新的市場機會。目前中國廠商因為向云的轉型整體比國外晚3~4 年,因此成果還有待逐步顯現。同時疫情常態化等也提升了企業對SaaS 的接受程度。

短期看仍有一定的風險,盡管服務商的跟風探索和政府的補貼等促進了短期的繁榮,但是國內企業整體對云軟件的接受程度不及國外,因此市場發展可能并沒有想象中的快。

總體來看,工業領域不同類型工業軟件特點不同,云化的速度也存在差異,經營管理類軟件本身需涉及外部協同,因此云化發展最快,研發設計類軟件基于網絡化協同設計和大規模計算的需求也將逐步云化。生成管理類軟件與現場結合較緊密,云化速度整體較慢。

(本文來源于《電子產品世界》雜志2021年7月期)

評論