基于DW540通用Qi無線充電器的設計*

盧翠珍(百色學院,廣西 百色 533000)

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202006/414844.htm摘 要:本設計是以DW540無線充電專用IC為核心的通用無線充電器,主要由主控IC模塊、電源輸入模塊、電流檢測模塊、發射線圈驅動模塊、解碼采集模塊五部分組成。能夠實現待機狀態時綠、藍LED常滅,充電狀態時綠色LED常滅、藍色LED常亮;充電設備充滿電時,LED狀態指示為綠色LED常亮,藍色LED常滅的狀態指示;擁有靈敏的FOD(異物)自動檢測、溫度檢測及狀態指示功能。同時可支持TI、IDT(注:2019年被瑞薩電子并購)、松下等Qi標準接收器,實現了所有Qi標準的不同品牌設備無縫適配,具有兼容性、通用性。

關鍵詞:無線充電;Qi標準;DW540;CEM9926;CEM4953

1 本無線充電器的設計任務及技術指標

1)能給市場上采用Qi標準具備無線充電功能的通用設備充電,而且不受手機充電接口的限制(該手機支持無線充電)。

2)該充電器供電電流>500 mA。

3)具備休眠省電模式,可自動進入待機狀態。

4)充電距離≤1 cm。

5)近距離充電損耗率不超過40%。

2 設計方案及功能

本設計將以DW540無線充電專用IC為核心,通過電源輸入模塊、發射線圈驅動模塊、解碼采集模塊、電流檢測模塊、電壓檢測模塊的有機結合。實現了待機狀態時綠、藍LED常滅,充電狀態時綠色LED常滅、藍色LED常亮;充電設備充滿電時,LED狀態指示為綠色LED常亮,藍色LED常滅的狀態指示;同時還具備異物自動檢測及溫度檢測功能。

3 系統硬件設計

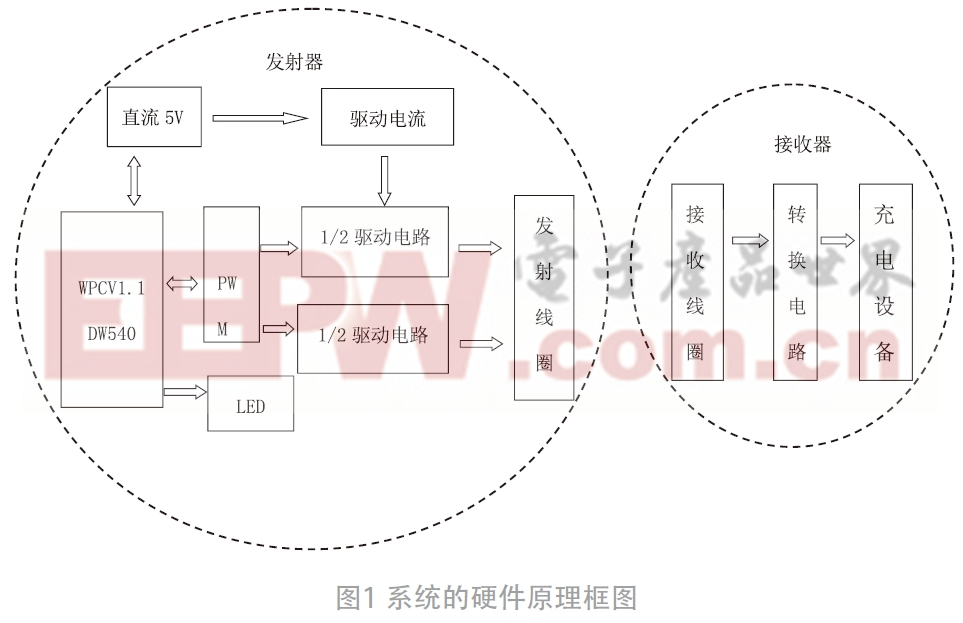

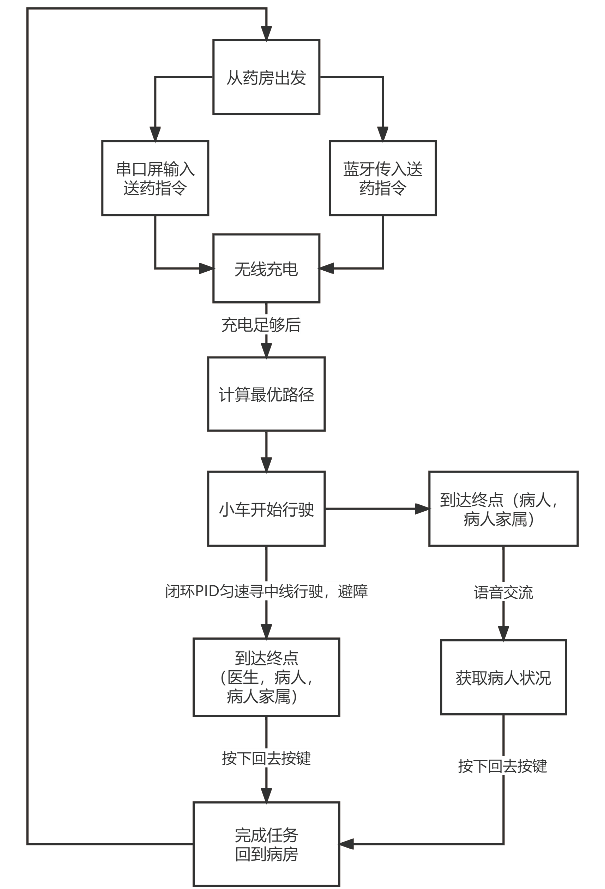

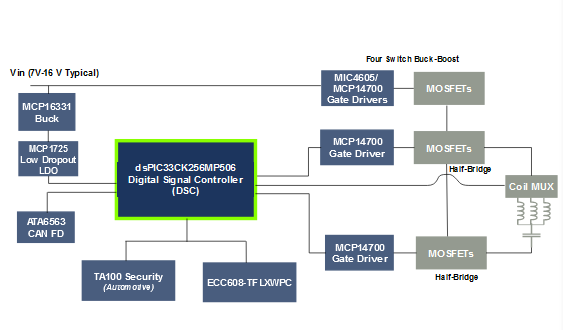

系統硬件主要由發射和接收兩部分構成,原理框圖如圖1所示,直流5 V電源為發射模塊電路供電,發射器中以DW540為核心,控制整個系統的工作狀態,電能由發射線圈發射出去,后經接收線圈接收和轉換電路轉換變回5 V直流電,為充電設備充電。

3.1 DW540主控電路設計

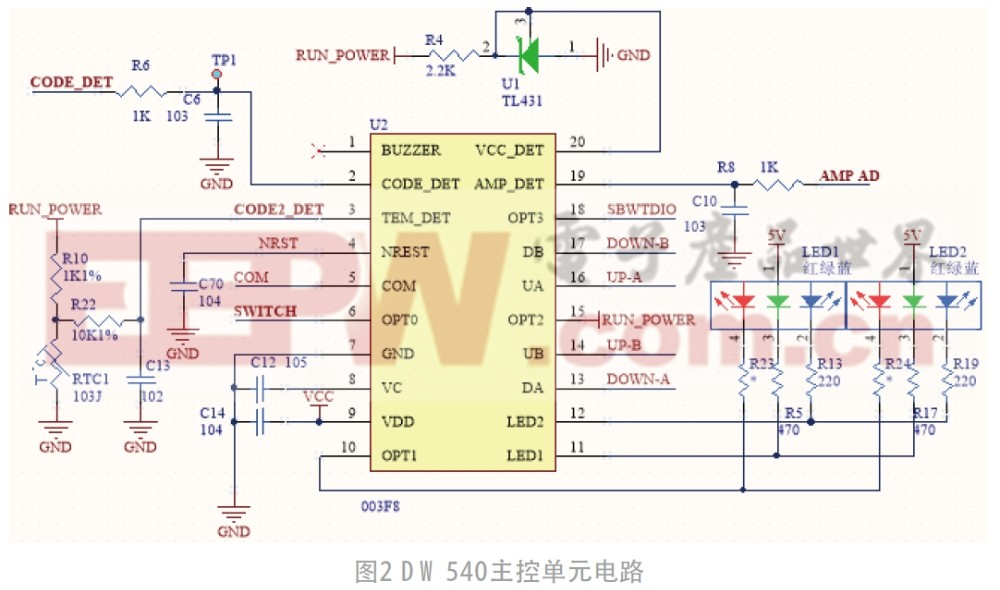

DW540主控單元電路如圖2所示。由于內部自帶晶振,所以無須外接晶振也可正常工作。復位引腳NREST低電平有效,通過USB接口提供低電平,就可有效地重啟DW540進行復位,亦可以直接斷電重啟復位。為了保證其不會自啟復位,在NREST引腳上外接1個104(即0.1μF)的電容,使其在正常工作狀態下為高電平,并且在提供了一個低電平進行復位后能夠迅速恢復高電平,而不是一直處于低電平復位狀態,以至于其無法正常運行。引腳UP_A、DOWN_B、DOWN_A和UP_B共同控制發射線圈的上拉/下拉信號,也就是調整發射線圈的發射頻率,只有不斷地調整發射頻率,使其在與接收線圈頻率共振時,效率才能達到最高,并且傳輸距離的變化也時刻影響著共振的頻率。當系統溫度過高時,熱敏電阻因阻值變低,使DW540溫度檢測輸入端TEMDET為低電平,經內部處理后,SWITCH輸出高電平,從而使N溝道場效應管2N7002的導通,采集信號被短路到地而沒有流經頻率電壓轉換電路,解碼采集無輸出,充電器停機不工作。

3.2 驅動及檢測電路設計

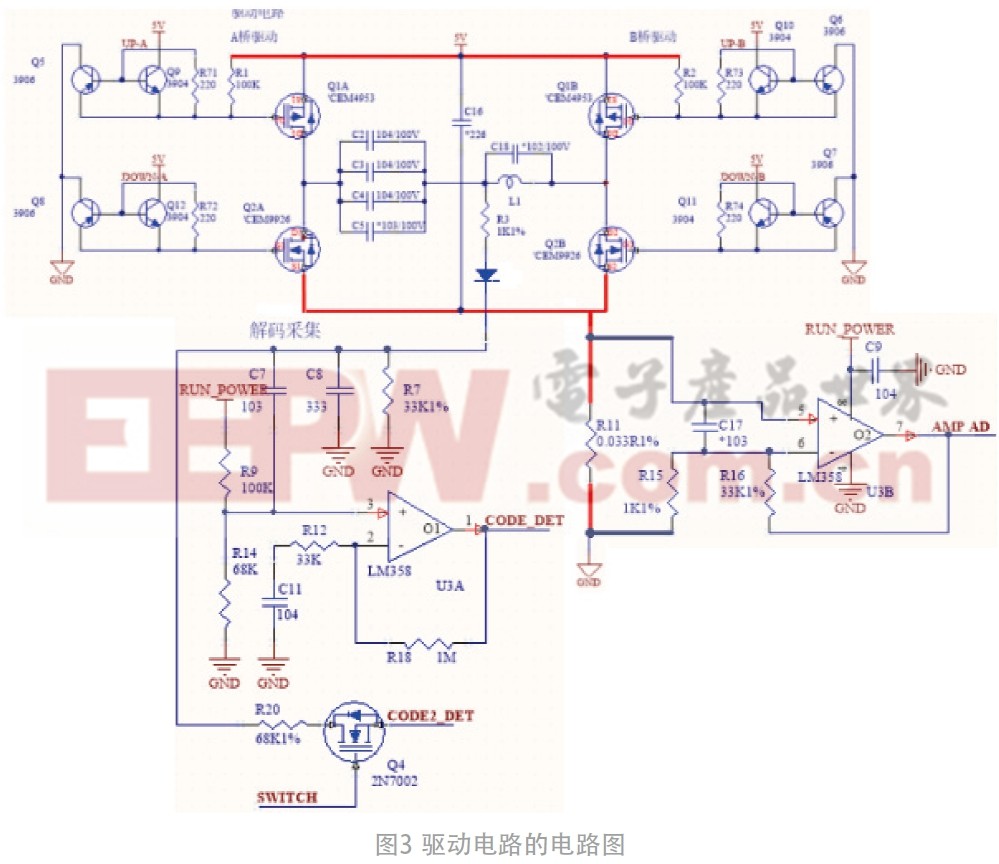

驅動及檢測電路原理圖如圖3,由雙N溝道場效應管的CEM4953和雙P溝道場效應管的CEM9926組成H橋逆變電路,由于DW540輸出的上拉/下拉信號不能直接驅動CEM4953和CEM9926,因此在它們的柵極之前各自加上Q5和Q9、Q8和Q12、Q6和Q10、Q7和Q11組成的驅動電路。當CEM4953和CEM9926的柵極無電平信號輸入時,其內部場效應管的漏極源極不導通,驅動電路也就無法正常工作,所以為了保證該電路能正常驅動發射線圈,需要DW540控制的DOWN_A、DOWN_B、UP_A和UP_B連續發送一定頻率的高低電平,來控制CEM4953和CEM9926的通斷,而這一開關頻率也就直接控制發射線圈的發射頻率。圖中的L1就是發射線圈,可以選用每線105股、直徑0.81 mm的雙線絞合線AWG,也可以選用0.08 mm直徑的40AWG,或參數相同的具有圓形形狀線圈。

電流檢測部分由R11、R15、R16、C17、C9、LM358組成,當發射線圈的電流流過0.033 Ω的采樣電阻R11時,在R11上將產生0.1~0.5 V的電壓差,后經過LM358同相放大后,送至DW540主控IC處理。

由C7、C8、R7、C11、R9、D1、R14、R12、C11、R18、LM358組成解碼采集電路,通過采集電容C7把采集到的頻率信號送往LM358進行同相放大并轉換為電壓信號,同時將這一信號交由主控IC DW540處理,因此,解碼采集電路使主機(發射端)和從機(接收端)建立了通信,還可以實時知道當前驅動電路的實際發射頻率,以便及時調整達到最佳工作狀態。

4 無線通信及控制過程

4.1 上電識別

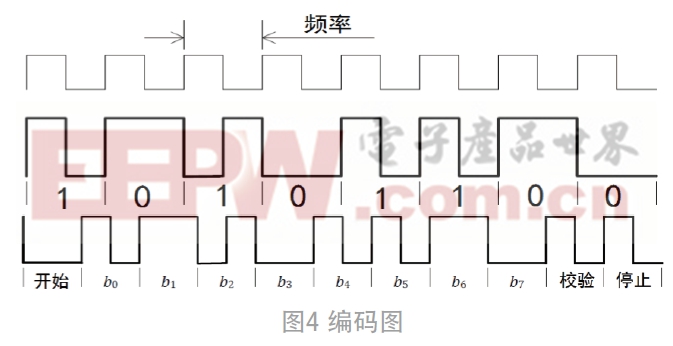

發射器以一定周期來發出掃描信號,接收器收到信號后根據輸入功率大小轉換成頻率信號發送出去,接收器至少在50 ms內要完成一次電壓、頻率的轉換。當發射器收到接收器反饋的頻率后,調整發射功率,發射器的信號也相應進行調整。同時,發射器還可識別傳統的數據信號,每個數據位對齊在1個完整周期為0.5 ms或2 kHz上。具體的編碼如圖4。每個字節有11位,其中包括了1個開始位、8個數據位、1個校驗位和1個停止位,當收到正常的數據信號時,則上電識別成功。

4.2 無線充電系統控制流程圖

DW540接收并處理各模塊傳送過來的數據,并給相應模塊發送控制信號;解調模塊負責解調接收端發送的數據包,并將解調出來的信息傳送給控制模塊;LED模塊收到控制模塊發出的控制信號后,點亮或熄滅相應的指示燈;驅動電路模塊根據控制模塊發出的控制信號對驅動電路(高頻逆變電路)的開關管進行控制,以改變發射線圈的工作頻率;LM358用來將檢測到的電流、頻率信號轉換成電壓信號,并將這些電壓信號傳送給控制模塊。DW540自帶控制程序,在此將不對程序作分析,而且本設計不涉及接收器,所以接收部分的控制流程圖在此不做介紹。

工作流程:當發射端上電后首先不斷地進行異物檢測(FOD),如果檢測到有物體不管是否為合法接收端都執行下一步,如果沒有檢測到異物或者是檢測到的異物為非法接收端,例如一枚硬幣,則發送報警信號給LED做出警示,并且重新返回待機狀態。如果該物體為合法的接收端,則執行下一步獲取該接收端的身份信息和控制信息。如果接收到的控制信息為終止發送信號,則發射端返回待機狀態并且不斷地進行初始的異物檢測,如果接收到的控制信息為調整發射頻率信號,則發射端根據該信號調節發射端的工作頻率,以調節傳輸功率的大小。程序不斷地重復運行此流程,便構成了無線充電發射端的控制系統。

5 系統調試與測試

系統調試與測試是檢驗設計能否達到目標的重要環節。前期的上電調試可以及時發現電路硬件部分的缺陷。后期的上電測試可以發現設計是否實現設定功能,以及一些細節參數的調整。

5.1 硬件調試

1)靜電調試

在電路焊接完成之前,首先對主控IC以及其他主要芯片進行檢測,因為這些芯片是最容易出現空焊、漏焊以及短路的,只有檢測合格后才能進行下一步的焊接,否則將影響整個電路的成功與否。

2)上電檢查

焊接完畢并且確認硬件電路沒有出現人為錯誤之后,便可上電檢測,先給相關模塊提供一個工作電壓,看是否能夠正常工作,工作后各個引腳輸出的參數是否合格。如果都能夠正常工作并且參數無誤,則進行下一步開機運行。

3)開機運行

在過上述2個步驟后,確認各個元件焊接無誤,便可上電使整個系統試運行,并且用萬用表檢測這個模塊的運行參數,在運行過程中還要注意元件是否有不正常的發熱情況,如果需要及時斷電,則重復上述的2個步驟,以及檢查原理圖和PCB是否有原理上的錯誤。

5.2 系統測試

1)效率測試

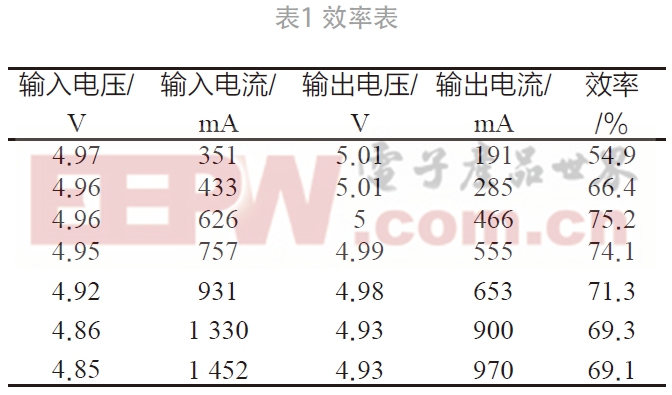

在兩線圈中心間隔3 mm有機玻璃,采用測量精度0.8%以上萬用表分別測量輸入/輸出電壓和電流,接收端采用BQ500210為主控芯片的接收器,可調電阻負載測試,測量數據如表1。

2)空載測試

空載功率小于0.1 W則為測試合格(如表2)。

3)異物檢測測試

在輸入5 V/2 A、輸出空載、環境溫度為25 ℃,相對濕度55%的測試條件下,首先讓無線充電器處于待機狀態,將1元硬幣放在無線充電器上,然后在硬幣上放無線接收設備,無線充電器仍然處于待機狀態不工作;其次在無線充電器和接收器正常工作時,再在它們之間放入1元硬幣,無線充電器在29 s后進入關機自我保護狀態,說明無線充電器實現了異物檢測功能。

6 總結

上述測試結果表明,本設計完全達到了預期設計目的,可為市場上具有Qi標準的自帶無線充電手機充電。

但不足之處是工作時發熱量大,散熱不樂觀,充電距離過近等問題。如果能將以上幾個問題突破,無線充電領域將會展開一個新的篇章。

參考文獻:

[1] 周婭娜,2014.一種用于手機的無線充電系統設計[D],重慶:重慶大學.

[2] 孟慶奎,2012.手機無線充電技術的研究[D].北京:北京郵電大學.

[3] 孫躍,夏晨陽,戴欣,等.感應耦合電能傳輸系統互感耦合參數的分析與優化[J].中國電機工程學報,2010(33).

[4] 周曉明,2015.無線充電系統的研究與設計[D].天津:天津理工大學.

[5] 李陽,楊慶新,閆卓,等.能有效傳輸距離及其影響因素分析[J].電工技術學報,2013(01).

[6] 朱美杰,2012.感應線充電技術的研究[D].南京:南京信息工程大學.

[7] 嚴沁,2010.感應耦合能量傳輸系統關鍵技術的研究[D].上海:東華大學.

[8] 楊國明,2013.電磁諧振耦合無線電能傳輸技術的研究[D].沈陽:沈陽工業大學.

[9] 周詩杰,2012.無線電能傳輸系統能量建模及其應用[D].重慶:重慶大學.

[10] 劉剛,鄭青玉,王德釗.一種基于電磁感應的無線充電方法[J].北京:北京信息科技大學學報(自然科學版), 2013(02).

(注:本文來源于科技期刊《電子產品世界》2020年第07期第77頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。)

評論