創新驅動、汽車革命與能源革命

作者/王瑩 《電子產品世界》編輯

編者按:2019年3月18日在上海由慕尼黑展覽公司與上海汽研共同主辦的 “新能源與智能網聯汽車創新發展論壇”上,陳清泉院士談了新能源汽車的發展方向。

中國工程院院士、英國皇家工程院院士、世界電動汽車協會創始主席陳清泉

汽車革命一定要跟能源革命結合,即新能源汽車。希望不久的將來,我們能用上新能源汽車。因為今天中國的電力大部分還是靠煤電,但是中國的新能源電力進步很快,根據2050年的規劃,有一半以上的電力通過智慧能源,可以直接用太陽能和風能充電,那時,電動車將成為真正的新能源汽車。這要靠創新驅動。

1 創新驅動

現在的新能源汽車還不是真正市場化的產品,估計5到10年后可以真正成為市場化的產品。其中前5年的競爭是最激烈的,外國產品進來了,市場的作用越來越大,因此我們要靠核心技術、靠凝聚人才、靠創新。

創新不是空喊口號、不能靠忽悠。創新首先要有理念。理念是創新的靈魂,創意是創新之源泉,人才是創新之本,要有好的氛圍就是自由、開放、合作、包容,此外還有公平的市場競爭、完善的知識產權保護和數據的支持。

陳院士要傳達一種精神——“我愛我師,但是我更愛真理”。亞里士多德等很多偉大人物是擅于獨立思考的,這也是我們要有的職業精神。陳院士很贊賞哈佛大學的理念是“追求真理”。所以陳清泉院士最近創辦了一個院士科創中心,目的也是創新,且要懂市場和金融。這個實驗室就是要從科學變技術,從技術變產品。產品有各種壁壘,怎么打破壁壘需要大家討論、融合。這個院士科創中心在韓國、德國、加拿大等國設立了分中心。因為科技的特征首先是無國界的(補充注:但是科學家是有祖國的),所以往往可以從科技入手。另外多維思維是最重要的。

歸納起來就是要有理念和思維,首先要有《易經》的思維。今天還要有大數據,不僅僅是分析因果關系,還要分析相關關系,還要有宏觀的思維就是開環的思維,再需要有閉環的思維等。

2 科學與工程的關系

科學是發現、是知識。科學是追求真理、造福全人類,所以科學講為什么。

工程一定要落地。工程就要把科學、技術、管理集成起來解決實際問題。技術講的是技巧。

工程的特點是邏輯,工程哲學首先要有系統集成優化,并且工程是要落地的,工程是要有目標的。科學有目標、方法、思想。執行時,要產學研結合。

怎么做到系統集成優化?首先要有目標,另外還要有整體的思想、創造性的思想。還要遵守學科程序,就是考慮人的因素,人不是神,人也會犯錯誤,所以你在系統里要有關聯的體制。最后是要有團隊精神。

工程和科學有區別。兩者盡管很接近,但區別是工程需要經驗,有很多問題是需要靠經驗來分析的,需要依靠老的工程師和專家的經驗,隱性的知識就是經驗,工程你能不能大量生產?市場接受不接受?這些都需要實踐。

3 新能源汽車需要注意的幾點

中國在全球汽車的銷量已是老大。陳院士認為新能源汽車要發展得好,還有幾點需要注意。

第一是要創新驅動,前面已講創新的重要性。

第二是要雙輪驅動——政策驅動和市場驅動。雖然中國是老大,但是不能有效刺激技術的進步,技術有時候要通過市場的倒逼,所以你一定要準備好,因為激烈的競爭來到了,今后5年一定是競爭最激烈的時候。

第三個是三好——好的產品、基礎設施、商業模式。

另外是四網融合:交通網、能源網、信息網、人文網要融合。

重視技術研發。技術是不能用市場來買的,核心技術是買不到的,核心技術只能你自己創造,但是市場可以倒逼,中國的市場那么大,應該讓外國人進來,我們也可以走出去,市場可以交換,技術也可以交換,外國的先進技術我們也可以吸收,市場換市場。但是技術不能換市場,技術只有你自己研發,我們的市場換外國的市場。所以首先我們要加強技術,包括整車的技術路線,到底是純電動還是其他等。

做電動車是根據性價比的,很多東西是動態的,跟隨著技術的進步。例如假如你的車200公里以下是用鋰離子電池,但是高里程的用燃料電池,實際上,燃料電池和鋰離子電池不是對立的,隨著技術的進步,純電動燃料電池和鋰離子電池是有互補性的。

中國現在最大的弊端是什么?因為我們以前只講求續航里程,不講求能耗,所以導致我們現在車的能耗高,為什么呢?主要是兩個原因,一個是我們的輕量化不夠,第二是我們的空氣阻力太大,不夠流線型。

例如愛馳RG的案例,他們提出了全球首款賽道級電動跑車—RG Nathalie,并且也在國際上亮相過。另外一個例子也是RG的,有什么特點呢?第一,它的輕量化做到了一定的級別,另外還做到了電池模組和其他部分之間分開,這樣可以大大提高安全性。

騰風汽車把航空動力增程式用到了汽車上,他們有一些特點,低溫、富氧、連續燃燒、發電效率高等,它現在是世界第一款使用燃氣輪機作為動力源并可規模化量產的陸地車輛。

4 新能源汽車的發展趨勢

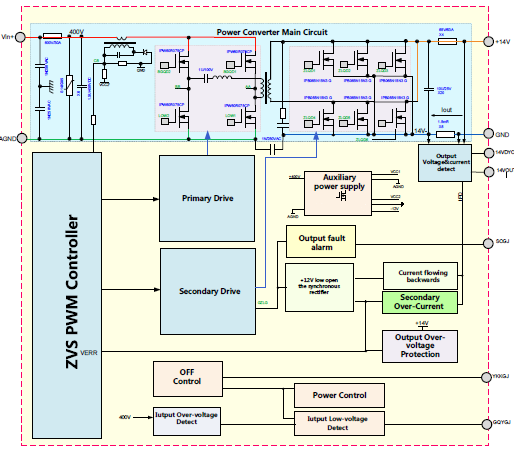

集成化、高功率密度提出來,然后是提高電壓、功率、功率密度、成本逐漸降低等,這些都很重要,另外,把電機、控制器、變速箱等都一起集成,中間的動力插件減少了,可靠性提高。

另外是網絡化,逐步向車聯網、大數據發展,進行智能化的動力總成。

材料的發展,諸如碳化硅、砷化鎵等。

充電也是一步步來的,正慢慢走向固定充電以及各種各樣的充電,通過這樣把汽車革命跟能源革命結合起來,使得我們的充電第一是利用完善,第二是真正利用新能源來充電。

電池技術到底下一步該怎么走?電池的能量密度和壽命、周期本來就是相互矛盾的。下一代就是固態鋰離子電池。一家來自清華大學的孵化的企業的產品特色是負極是蜂窩狀的。

電池的問題要怎么解決?要從兩個方面入手:一個是電化學和BMS(電池管理系統)結合,現在有很多理論,例如高頻可以不斷起作用,另外是利用電子控制辦法使它均勻,所以幾方面結合起來使它能夠得到機器安全、電力安全。總之,自動駕駛是智慧汽車的體現。

另外陳院士還提出一個理念:我們不單單要發展新能源和智能網聯汽車,道路也要智能化,交通要智能化,城市也要智能化,這是一個產業鏈,所以今后的新能源汽車包含很多的產業,不單是車企,還有能源產業、零部件產業等,這是整個產業生態的變化,因為汽車革命實際上要解決人類未來的出行,未來的自由出行是安全、可靠、智能、舒適、低碳、高效的出行,是這樣的人類未來出行。

汽車革命要跟能源革命結合起來。首先什么是智慧能源?智慧能源不是指高度智能化,而是你把一個能源從沒有用變成有用,主要分成4個流:能源流、信息流、物質流、價值流。

因此要解決傳統能源跟新能源的矛盾,因為它們的物理特性不一樣。傳統能源就是大機器,新能源電力是風電、太陽能等。為了接納新能源,第一要解決傳統能源和新能源的矛盾,傳統能源要讓步,不得不要割舍掉。第二要解決一次能源和二次能源的矛盾。如果你不能解決,就把它結合起來,把各種能源的儲存結合起來,電力系統的煤氣、天然氣、煤炭等都要跨界融合。一定要跨界融合,要開發能源銀行,來解決能源的操作系統。

有人認為,用電解水的成本很高,因此寧可從澳大利亞買氫氣,用船運輸到日本,但是陳院士提出智慧能源,可以做到碳平衡。現在用二氧化碳補助,這是消極的辦法。最好是就地取材,因為在能源生產過程中會產生二氧化碳,二氧化碳有時候是肥料,有時候是材料,這個過程中也產生了氫氣,但是氫氣和二氧化碳就變成了燃料。

并且能源革命就是低碳化、智能化,我們要把人的行為能源跟信息結合起來,如上所述,我們要用智慧能源解決化石能源與可再生能源的矛盾,電力能源和化工能源的矛盾。電網中的天然氣和煤炭都一樣,在能源生產當中產生二氧化碳,有時候產生氫氣,二氧化碳和氫氣合成又變成能源,與此同時,能源互聯網、能源流和物質流的耦合能夠達到碳平衡。

明道很重要,要明白道理、要創新。明道以后要乘勢、奔騰。新時代、新征程已經開始了,我們在這樣的情況下怎么樣創新驅動,提高原創和轉化效率?需要掌握核心技術,培育領軍人才,還要有科技、政策、市場、金融的融合。

陳院士提出了思考方法。第一你要把眼睛放在前面,你要清楚5年、10年后是什么樣的;第二要把眼睛放在后面,吸取歷史教訓;第三,我們的工程要落地;你的眼睛還要放在西邊看看歐美,因為文藝復興是歐美發生的,近代科技是以數理化為核心,數理化是由文藝復興產生的,所以今天高端人才還是在西面;最后把眼睛放在東邊,我們要看看日韓,其原創新能力跟轉化能力比我們強,所以我們要全方位地看到。

希望未來的人類出行舒適、可靠、簡便、低碳、節能。

本文來源于科技期刊《電子產品世界》2019年第4期第1頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處

評論