OLED的發光原理,發展歷史及現狀

機發光二極管(Organic Light-Emitting Diode,簡稱OLED)與 TFT-LCD“薄膜晶體管液晶顯示器”(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)是不同類型的產品。部分國外又稱 OLED 為有機電激發光顯示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201807/384596.htmOLED具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化、制程簡單等優點,OLED顯示器的種類可分單色、多彩及全彩等種類,而其中以全彩制作技術最為困難,OLED顯示器依驅動方式的不同又可分為被動式(Passive Matrix,PMOLED)與主動式(active matrix,AMOLED)。

有機發光二極管可簡單分為OLED(organic light-emitting diodes)和聚合物發光二極管(polymer light-emitting diodes, PLED)兩種類型,目前均已開發出成熟產品。PLED主要優勢相對于OLED是其柔性大面積顯示。但由于產品壽命問題,目前市面上的產品仍以OLED為主要應用。

OLED歷史

OLED 技術的研究,起源于鄧青云博士(Dr.Ching Wan Tang),他出生于香港,于英屬哥倫比亞大學得到化學理學士學位,于1975年在康奈爾大學獲得物理化學博士學位。鄧青云自1975年開始加入柯達公司Rochester實驗室從事研究工作,在意外中發現OLED。1979年的一天晚上,他在回家的路上忽然想起有東西忘記在實驗室,回到實驗室后,他發現在黑暗中的一塊做實驗用的有機蓄電池在閃閃發光從而開始了對OLED的研究。到了1987年,同屬柯達公司的汪根樣博士和同事 Steven 成功地使用類似半導體 PN結的雙層有機結構第一次作出了低電壓、高效率的光發射器。 1987年的這項實作,為柯達公司生產 OLED 顯示器奠定了基礎。到了1990年,英國劍橋的實驗室也成功研制出高分子有機發光原件。1992年劍橋成立的顯示技術公司CDT(Cambridge Display Technology),這項發現使得 OLED 的研究走向了一條與柯達完全不同的研發之路。

OLED結構

OLED的基本結構是由一薄而透明具半導體特性之銦錫氧化物(ITO),與電力之正極相連,再加上另一個金屬陰極,包成如三明治的結構。整個結構層中包括了:電洞傳輸層(HTL)、發光層(EL)與電子傳輸層(ETL)。當電力供應至適當電壓時,正極電洞與陰極電子便會在發光層中結合,產生光子,依其材料特性不同,產生紅、綠和藍 RGB 三原色,構成基本色彩。OLED的特性是自發光,不像 TFT LCD 需要背光,因此可視度和亮度均高,且無視角問題,其次是驅動電壓低且省電效率高,加上反應快、重量輕、厚度薄,構造簡單,成本低等,被視為 21世紀最具前途的產品之一。

OLED的驅動方式

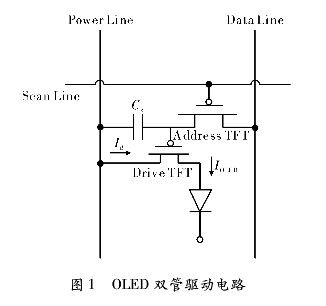

不過,OLED 也與 LCD 一樣其驅動方式也分為主動和被動式兩種。被動式下依照定位發光點亮,類似郵差寄信,主動式則和 TFT LCD 相同在每一個 OLED 單元背增加一個薄膜晶體管,發光單元依照晶體管接到的指令點亮。簡言之,主動/被動矩陣分法,主要指的是在顯示器內打開或關閉像素的電子開關型式。

典型的OLED由陰極、電子傳輸層、發光層、電洞輸運層和陽極組成。電子從陰極注入到電子輸運層,同樣,電洞由陽極注入進空穴輸運層,它們在發光層重新結合而發出光子。與無機半導體不同,有機半導體(小分子和聚合物)沒有能帶,因此電荷載流子輸運沒有廣延態。受激分子的能態是不連續的,電荷主要通過載流子在分子間的躍遷來輸運。因此,在有機半導體中,載流子的移動能力比在硅、砷化鎵、甚至無定型硅的無機半導體中要低幾個數量級。 在實際的OLED中,有機半導體典型的載流子移動能力為10-3~10-6cm2/VS。因為它太小,OLED器件就需要較高的工作電壓。如一個發光強度為1000cd/m2的OLED,其工作電壓約為7~8V。因為同樣的原因,OLED受空間電荷限制,其注入的電流密度較高。

通過一厚度為d的薄膜的電流密度由下式定義:

J=(9 / 8)e M (V2/d3)

式中e是荷常怠M是d流子w移率、V楸∧啥說碾骸

在一般的OLED中,全部有機膜的厚度約為1000囝 。實際上,OLED的發光功率與電流有J·Vm的關系,其中m 2。Burrows和Forrest制得的TPD/Alq器件的m高達9,他們認為,m值大是因為“阱”(或稱極化子)的緣故。最近,他們又證實m具有很強的溫度依賴性,并且電荷是通過“阱”來輸運的。 在發光層中,摻雜客體螢光染料能極大地提高OLED的性能和特性。例如,只要摻雜1%的紅色螢光染料DCM、Alq式OLED的最大發射峰即可從520nm遷移到600nm;摻雜少量的MQA(一種綠色染料)將使OLED的效率提高2~3倍,在同樣的亮度下工作壽命可提高10倍。

有機發光二極管所用的物料是有機分子或高分子材料。將來可望應用于制造平價可彎曲顯示幕、照明設備、發光衣或裝飾墻壁。2004年開始, OLED 已廣泛應用于隨身MP3播放器。

器件效率

迄今為止,發綠光的OLED是最有效的器件,這是因為人眼對綠光最為敏感。Tang曾報道,用香豆素摻雜Alq的器件具有5~6lm/w的效率。據文獻報道,效率最大的發綠光的OLED是由Sano制成的,用Bebq作為HTM,其效率為15lm/w。與發綠光的OLED比較,對發紅光和藍光的OLED的研究工作少得多。

目前已知的,效率最好的發藍光的OLED是由Idemitsu的Hosokawa等人研制的,其發光效率為5.0lm/w,對應的表面量子效率為2.4%。據Tang等人報道,將DCM染料攙入Alq制成了發紅光的OLE器件,其發光效率為2.5lm/W。 需要說明的是,上述文獻所報道的發光效率,都是在發光強度約為100cd/m2或更小的條件下測得的。而實際應用的OLED是由多路驅動的,最大的發光強度要高一些。因此,顯示象素會被驅動到很高的發光強度,導致發光效率下降。也就是說,隨著發光亮度增加,發光效率將因驅動電壓的增加而降低。發綠光的OLED,在發光亮度為10,000cd/m2時,其發光效率降為2lm/W,只有低亮度下的30%。發紅光和藍光的OLED,其發光效率隨著發光亮度的增加降低得更多。因此,OLED技術可能更適用于不需要有源矩陣驅動的小尺寸、低顯示容量的顯示器件。

器件的壽命和衰變

在過去的幾年中,對OLED器件的壽命有過一些報道。但由于每個實驗室測量器件壽命的方法不同,無法對這些數據進行有意義的比較。在報道中,應用最多的測量器件壽命的方法,是在器件維持一恒定電流的條件下,測量從初始亮度下降至一半亮度的時間。據柯達公司的VanSlyke報道,亮度在2000cd/m2時,器件的工作壽命達到了1000小時。Sano也報道了,在TPD中摻雜紅熒烯得到的器件,其初始亮度為500cd/m2、半亮度壽命為3000小時。對壽命進行比較的最佳量值是亮度和半亮度壽命的乘積。據報道,該量值對使用壽命最長的器件是:綠光為7,000,000cd/m2-hr;藍光為300,000cd/m2-hr;紅─橙色為1,600,000cd/m2-hr。一個雙倍密封的OLED器件的儲存壽命約為5年。

特色與關鍵技術

過去的市場上OLED一直沒辦法普及,主要的問題在于早先技術發展的OLED樣品大多是單色居多,即使采用多色的設計,其發色材料和生產技術往往還是限制了OLED發色的多樣性。實際上OLED的影像產生方法和CRT顯示一樣,皆是借由三色RGB畫素拼成一個彩色畫素;因為OLED的材料對電流接近線性反應,所以能夠在不同的驅動電流下顯示不同的色彩與灰階。

OLED的特色在于其核心可以做得很薄,厚度為目前液晶的三分之一,加上OLED為全固態組件,抗震性好,能適應惡劣環境。OLED主要是自體發光的讓其幾乎沒有視角問題,與LCD技術相比,即使在大的角度觀看,顯示畫面依然清晰可見。OLED的元件為自發光且是依靠電壓來調整,反應速度要比液芯片件來得快許多,比較適合當作高畫質電視使用,2007年底SONY推出的11OLED電視XEL-1 反應速度就比LCD快了1000倍。

OLED的另一項特性是對低溫的適應能力,舊有的液晶技術在零下75度時,即會破裂故障,OLED 只要電路未受損仍能正常顯示。此外,OLED的效率高,耗能較液晶略低還可以在不同材質的基板上制造,甚至能成制作成可彎曲的顯示器,應用范圍日漸增廣。

OLED與LCD比較之下較占優勢,數年前OLED的使用壽命仍然難以達到消費性產品(如PDA、移動電話及數碼相機等)應用的要求,但近年來已有大幅的突破,許多移動電話的屏幕已采用 OLED,然而在價格上仍然較LCD貴許多,這也是未來量產技術等待突破的。

潛在的應用

OLED技術的主要優點是主動發光。現在,發紅、綠、藍光的OLED都可以得到。在過去的幾年中,研究者們一直致力于開發OLED在從背光源、低容量顯示器到高容量顯示器領域的應用。下面,將對OLED的潛在應用進行討論,并將其與其它顯示技術進行對比。

OLED在1999年首度商業化,技術仍然非常新。現在用在一些黑白/簡單色彩的汽車收音機、移動電話、掌上型電動游樂器等。都屬于高階機種。

目前全世界約有100多家廠商從事OLED的商業開發,OLED目前的技術發展方向分成兩大類:日、韓和臺灣傾向柯達公司的低分子OLED技術,歐洲廠商則以PLED為主。兩大集團中除了柯達聯盟之外,另一個以高分子聚合物為主的飛利浦公司現在也聯合了EPSON、DuPont、東芝等公司全力開發自己的產品。2007年第二季全球OLED市場的產值已達到1億2340萬美元。

在中國企業方面,早在2005年,清華大學和維信諾公司決定開始OLED大規模生產線建設,并最終在昆山建設了OLED大規模生產線;廣東省也積極上馬OLED專案,截至2009年12月,廣東已建、在建和籌建的OLED生產線項目有5個,分別是汕尾信利小尺寸OLED生產線、佛山中顯科技的低溫多晶硅TFT(薄膜場效應晶體管)AMOLED生產線專案、東莞宏威的OLED顯示幕示范生產線項目、惠州茂勤光電公司的AMOLED光電項目、彩虹在佛山建設的OLED生產線項目。在OLED微型顯示器方面,云南北方奧雷德光電科技股份有限公司是世界第二家、中國第一家具備批量生產能力的AMOLED微型顯示器的生產廠商,微型顯示器多與光學組件配合,進行便攜的近眼式應用,可應用于紅外系統、工業檢測、醫療器械、消費電子等多個領域。根據調研公司DisplaySearch的報告,全球OLED產業2009年的產值為8.26億美元,比2008年增長35%。中國成為全球OLED應用最大的市場,中國的手機、移動顯示設備及其他消費電子產品的產量都超過全球產量的一半。

評論