關稅大棒下的中國家電:欲戴王冠必承其重

美國當地時間3月22日,特朗普簽署總統備忘錄,根據美國對華“301調查”的結論,將對每年高達600億美元的中國輸美產品征收一攬子關稅,并在WTO起訴中國,還要推出限制中企在美國投資的措施。根據當天的備忘錄,美國貿易代表辦公室將在簽署文件后15天內制定對中國商品征收關稅的具體方案。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201804/377737.htm對于美國貿易代表辦公室公布的“301調查”報告,中國商務部回應稱:美方無視中方加強知識產權保護的事實、無視世貿組織規則、無視廣大業界的呼聲,一意孤行,這是典型的單邊主義和貿易保護主義。

不過,在情勢緊張的貿易摩擦中,還夾雜著一個小插曲。

據財新網報道,由于備忘錄沒有提及且特朗普講話并不明確,所以當時人們不清楚“600億美元”是指加征關稅的中國產品價值,還是預期的關稅收入。美國各大媒體也給出了不同解讀:《華爾街日報》認為是對價值600億美元的進口商品征稅;《華盛頓郵報》認為是征收600億美元關稅;《紐約時報》更是在稿件不斷更新過程中出現過兩種解釋。不過后來,中外媒體均采用了對價值600億美元的進口商品征稅的說法。

自下而上和自上而下

特朗普簽署備忘錄后,中美股市應聲下跌,中國家電白馬股也受累一路下挫。

美國咨詢機構高盛分析認為,在電動工具和電器產品方面,美國對華貿易逆差顯著,這些品類將成為排名靠前的征稅對象。而許多經濟學家則指出,美國最新一系列關稅措施,旨在打壓《中國制造2025》產業政策中明確要優先發展的信息技術、機器人、航空航天裝備、新能源汽車、電力裝備等10個高新技術產業,削弱中國對美國“霸權”的威脅。

“就家電業而言,以往的貿易摩擦源頭在于企業或市場競爭,而這次貿易摩擦已經上升到國家戰略層面,可能會波及到的行業、產業鏈相當廣泛。”中國家用電器協會信息咨詢部高級顧問胡曉紅告訴中國家電網,以前的很多貿易摩擦可以概括為自下而上,而這次則是自上而下。

事實上,去年美國商務布針對中國生產的大型家用洗衣機實施反傾銷調查,直接源頭正是美國家電制造企業惠而浦劍鋒直指三星和LG,向美國商務部與國際貿易委員會提起反傾銷申訴。

胡曉紅告訴中國家電網,很早以前美國就針對韓國家電企業三星和LG進行過洗衣機“制裁”,后來兩家企業把產能轉移到中國,美國的洗衣機反傾銷大棒才一路“追殺”到中國,實際上中國企業對美出口的大容量洗衣機份額并不高。

“相比《中國制造2025》的十大產業,家電產品附加值相對低一些,不太可能成為美國加征重稅的關鍵選項。”中怡康品牌中心總經理左延鵲認為,傳統意義上的“貿易戰”很難爆發,這次很可能是雷聲大雨點小。

在中國機電產品進出口商會家電分會原秘書長于治璞看來,這次貿易摩擦實際上是大國政治、經濟的再平衡傳導至國際貿易領域。

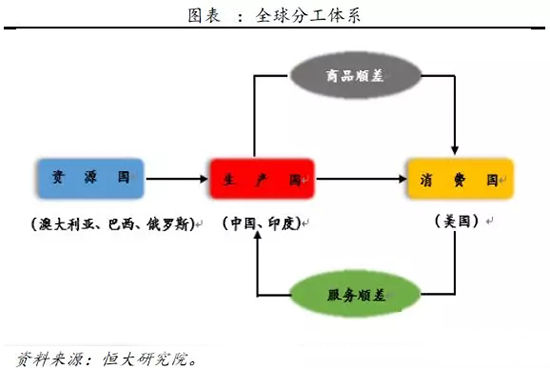

針對美國的貿易逆差現狀,恒大研究院經濟研究員任澤平分析認為,在全球分工體系中,中國更多的承擔著生產國角色,包括從日韓、東盟等大量進口再組裝加工,中國對美國的貿易順差實際上代表了整個亞洲體系對美國的順差,形成“順差記在中國,利潤落在歐美”的格局。

美國:理想很豐滿 現實很骨感

雖然美國對華加征關稅的產品清單還未公布,但是就家電業而言,對雙方所產生的影響已經逐漸清晰。

中國家用電器協會統計數據顯示,中國是美國家電業進口第一大國,占美國家電業進口額(不含零部件)比重5成左右,其中大家電中窗壁式空調和微波爐比重超過8成;小家電中吸塵器、食品加工機、咖啡機比重超過7成,電吹風和電熨斗比重超過8成,電理發器和電烤面包器比重超過9成。

“美國對中國家電產品的依賴度非常高,貿易摩擦中受傷更大的應該是美國。”于治璞告訴中國家電網,如果美國對中國家電業征收高關稅導致中國家電出口美國大幅下跌,替換產能短期內將無法實現,勢必將因市場供需失衡而導致美國消費者的購買成本上升。

左延鵲表示,一旦放棄中國相對物美價廉的家電產品,將會影響美國人民的幸福生活,掙扎在貧困線下的民眾將不得不花費更多的錢來獲得這些家電。

3月28日,美國貿易代表萊特希澤表示,美國對華加征關稅的產品清單公示天數將從30天延長到60天,這就意味著在今年的6月份之前不會對中國出口相關產品加征關稅。

“貿易戰不可能一觸即發,這其中有一個醞釀籌備的過程。”胡曉紅告訴中國家電網,中國家電業在全球的地位舉足輕重,上下游產業鏈的完善配套、企業管理發展成熟度和生產運行效率、人工成本占比等比較優勢均無法替代,就算“貿易戰”開打,美國也需要花時間在尋找替代產能、降低產品成本等方面研究可行性對策。

中國:大家電影響甚微 部分小家電影響較大

美國也是中國家電業出口第一大國,據中國家用電器協會測算,中國家電業2017年累計出口額為624.5億美元,其中對美國出口額為144億美元,占家電業出口總額比重為23.1%。

從出口規模看,2017年對美出口規模超過10億美元的產品主要包括空調器、微波爐、吸塵器、電烘烤器具,其中吸塵器和電烘烤器具出口額增幅均高達兩位數。

各品類出口量占出口總量比重方面,美國是中國空調器、壓縮式冰箱、冰柜、微波爐、電風扇、食品加工機、電取暖器、電熨斗、電烘烤器具、咖啡機/電水壺、面包機、電飯鍋、燃氣灶13類產品的第一大出口國,其中微波爐、吸塵器、電烘烤器具比重超過3成;咖啡機/電水壺比重超過4成。

“從屬性上來說,冰洗空類大家電屬于區域性產品,運輸距離、體積等因素對成本影響比較大,而小家電則屬于暢通型產品,所以對美出口的小家電比重要高于大家電。”胡曉紅表示,美國對中國家電特別是小家電存在極強的依存度,中美如果在家電方面進行全面貿易戰的話,中國家電業受影響比較大的產品主要集中在小家電領域,特別是吸塵器、微波爐、電烘烤器具等占比較大的產品,而冰洗空類大家電產品則影響甚微。總體上短期會有影響,但長期影響較小。

胡曉紅補充道,一旦對小家電加稅,中美雙方都會“很受傷”,從這個角度來說,越是重要的鉗制手段越不會輕易實施。

“貿易摩擦中也不盡然都是風險,也醞釀著一些機遇。”于治璞認為,如果中國家電產品在美被課以重稅,中國家電企業可以通過產能轉移、產品結構升級等方法對貿易摩擦進行規避。而且,在沖銷量遇阻的情況下,中國家電企業會把更多的精力用在產品技術研發、質量提升、結構升級方面,進而加快提高內在競爭力。

企業紛紛澄清貿易摩擦影響

目前,國內家電龍頭企業如海爾、美的、格力等均在海外進行了投資布局,加上這些企業目前出口美國的營收占比偏低,所以國內家電龍頭企業受貿易摩擦的影響程度較小。

美芝(GMCC)市場部相關人士告訴中國家電網,公司整體產品出口美國份額較少,這次潛在的貿易摩擦對生產經營基本沒有影響。

美的集團、小天鵝、深康佳A在互動平臺上表示,出口至美國的銷售額占總收入比例很小,對目前經營基本無影響。

萬和電氣表示,2017年對美出口額占營收總額的27.14%,占出口總額的76.20%,中美貿易戰對公司出口業務影響較小。

新寶股份透露,出口美國的銷售占營業額比重約為30%左右,所處行業的產能主要集中在中國,會并密切關注中美貿易戰后續政策變化。

中國家電網了解到,申萬宏源研究所把此次貿易摩擦的影響程度分為:受益型、影響可以忽略、影響較小三個等級。海爾在美國有生產基地,可直接供應美國市場,收購GEA后,在北美布局進一步加強,因此整體上是受益者;廚電公司基本以內銷為主,小家電中飛科和九陽也以內銷為主,因此影響可以忽略;蘇泊爾90%的出口額均輸向SEB(法國的控股股東),SEB北美區域營業收入占比僅8.26%(2017H1數據),因此影響有限。美的、格力出口美國占總出口額不到10%,海信電器和TCL多媒體均在墨西哥當地有工廠,所以整體影響較小。

在于治璞看來,海爾在當地有布局可以更大限度的規避貿易摩擦,不過美國當地工廠的產能應該不足以支撐海爾對美國市場的全覆蓋。

“海爾的案例告訴我們,無論是直接在海外投資建廠還是實現并購聯營,都是規避貿易摩擦減少損失的有效手段。”左延鵲表示,在全球化浪潮中,品牌并購、品牌聯盟等方式,已成為中國家電企業擴大規模、增強實力、提高效率的重要手段之一。因此,如何制定正確的國際化品牌戰略,也是我國企業“走出去”面臨的課題之一,這也會有效減少貿易摩擦帶來的影響。

關稅大棒之外:匯率

事實上,在關稅因素之外,海外銷售還會受到匯率、政策、法律體系等因素的影響。

“雖然我們公司主營的電力設備屬于《中國制造2025》十大產業之一,不過并不出口美國市場,看起來是逃過一劫,但是依然高興不起來。”一位在廣東從事進出口貿易的職員告訴中國家電網,雖然跟中美貿易摩擦扯不上關系,但是匯率的事情非常“煩人”。

3月27日,人民幣對美元在岸匯率一度突破6.25,離岸人民幣升破6.24關口,均創下2015年“811匯改”以來新高。

“匯率的變動經常讓很多合同執行不下去,有時候按照原來的報價去執行,公司基本不賺錢,甚至會虧本。”這位職員說,近來人民幣升值了很多,對出國“買買買”當然是利好,對出口型企業來說卻不是好事。

企業進出口訂單多以美元計價,受人民幣匯率波動的影響比較明顯,匯率的大幅波動會給企業帶來匯兌損失,從而導致財務費用的提升。金融業人士建議,一方面,外貿企業要密切跟蹤人民幣對貿易對象國的雙邊匯率波動,優先選擇使用人民幣結算,直接規避匯率波動風險;另一方面,可以通過匯率套期保值的方法進行風險對沖,提前鎖定匯率波動帶來的損失。

金融危機后,世界各國都意識到了實體經濟的重要性,中國方面更加注重提高供給質量,滿足居民消費升級和美好生活的需要,在價值鏈上逐漸上移。美國則轉向“去輕向實”,挑起貿易摩擦,限制進口、增加制造業就業和投資,從消費國轉向生產國角色。

胡曉紅認為,自加入WTO以來,中國家電出口占全球比重不斷上揚,造成的貿易順差十分顯眼,因此對外貿易摩擦也許會成為一種“常態”。中國家電企業在完善全球產業鏈、品牌布局的同時,應該以更長遠的眼光合理利用各種方式規避貿易摩擦風險。

評論