可穿戴設備兩大心率傳感器技術解析

智能手環應該是現階段除了VR眼鏡,大家入手最多的智能產品了,因為價格低廉,普及率也遠遠大于智能手表和其他一些昂貴的智能硬件。而智能手環可以大體分為帶心率監測功能的手環和普通手環,今天小編我就以智能手環的心率傳感器精準度而言,給大家聊聊這玩意兒的技術含量!

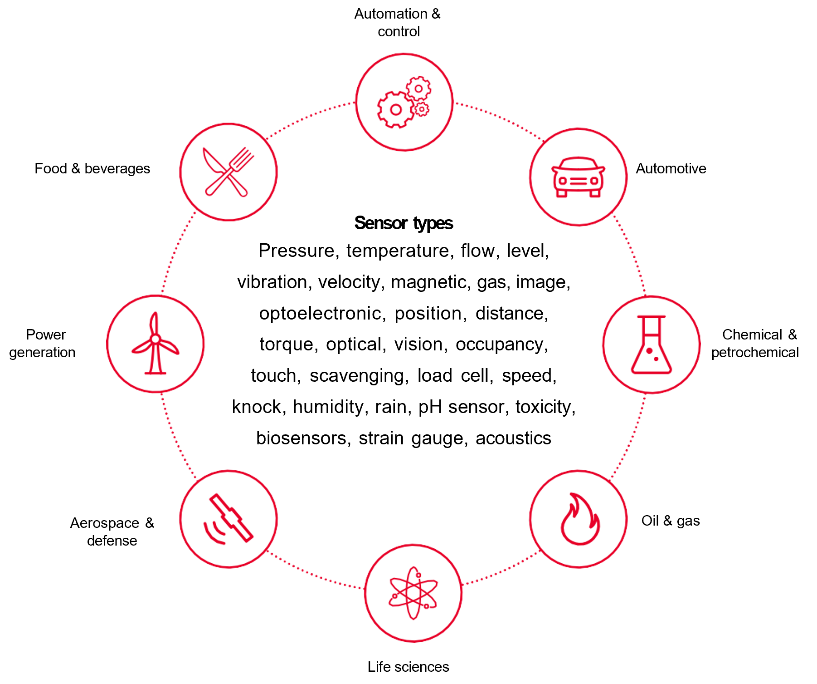

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201710/367608.htm從技術的角度大體上可以分為兩種類型:

第一種:PPG 光電容積脈搏波描記法原理

簡單來說,就是反射而已,利用血液中透光率的脈動變化,折算成電信號,通過軟件算法轉換,對應的就是心率。

市面上代表的產品:Fitbit charge

當一定波長的光束照射到指端皮膚表面時,光束將通過透射或反射方式傳送到光電接收器,在此過程中由于受到指,端皮膚肌肉和血液的吸收衰減作用,檢測器檢測到的光強度將減弱。其中皮膚、肌肉組織等對光的吸收在整個血液循環中是保持恒定不變的,而皮膚內的血液,容積在心臟作用下呈搏動性變化。當心臟收縮時外周血容量最多光吸收量也最大,檢測到的光強度最小。而在心臟舒張時,正好相反,檢測到的光強度最大,使光接收器接收到的光強度隨之呈脈動性變化。

那肯定就有人想問為什么常見的都是綠色LED?

因為在血液這種紅色液體面前,綠光的吸收率是最大的,對于數據判斷是比較準確的。

當用戶的心臟跳動時,會有更多的血液流過用戶的手腕,綠光的吸收量也會越大。在心臟跳動間隙,血液流量減少,導致綠光的吸收也會減少。

舉個例子,假設手環的發光數值為100,皮膚肌肉組織吸收恒定的10,血液總吸收為15,那反射后為100-10*2-15=65,然后動脈血過來,紅細胞含氧增多,血液總吸收變成了2被,那反射后為50,

之后會一直處于65-50-65-50-65-50-65-50-65-50……,通過計算每秒多少次脈沖變化,就得出你的心率。

這種方法的的原理也是它所存在的缺點,如果手環和皮膚直接有很多汗液呢?那數值就會不準確。

如果你的數值是這樣變化,65-50-65-50-65-50-66-51-62-50-65等,這也會讓機器蒙逼了。

總的來說這種方法測量靜息脈搏和正常有規則運動(跑步等)還是比較準的,但對于無規則的運動,如足球羽毛球等無規則運動,舉例所說的假設數值會亂蹦,會稍微準確度下降。但也是相差幾個數值來說,對于非專業人士,小編我感覺應該足夠了吧。

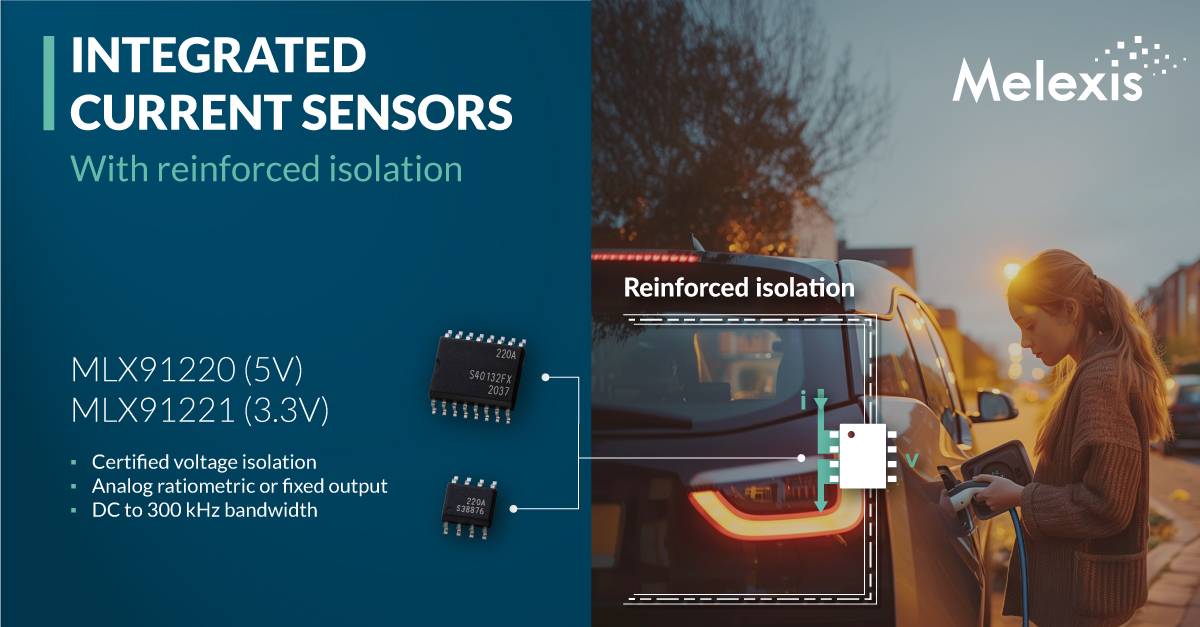

第二種:心電信號測量,類似ECG(心電圖)

這個說的簡單點,其實有點類似你去醫院做過的心電圖。不同的是,醫院需要在心口、腳上、手腕上都要加上電極,需要測量更多的數據,而腕式手表就不需要那么多數據,僅僅心率就夠了。

簡單來說,心臟周圍的組織和體液都能導電,因此可將人體看成為一個具有長、寬、厚三度空間的容積導體。心臟好比電源,無數心肌細胞動作電位變化的總和可以傳導并反映到體表。在體表很多點之間存在著電位差,也有很多點彼此之間無電位差是等電的。通過收集到的電極變化,經過算法處理,可以還原出很多數值,其中可以還原出心率數值。

每次心跳,人的體表都會有微小的電極變化,而捕捉到這些電極變化,再經過算法就可以還原出心率跳動的頻率。據我所知,手環內,好像jawBong UP 3采用的是心電測量技術,其它大部分都是光電技術。截圖為例

評論