在歷史中找答案 摩托羅拉緣何走向衰退?

對于80、90后的朋友來說,摩托羅拉,這家來自美國的通訊公司大家應該是非常熟悉的。我們曾經在香港電影中看到黑幫老大拿著摩托羅拉的“大哥大”,也曾無數次聽到那句熟悉的“Hello Moto”,摩托羅拉的產品,可以說伴隨著我們成長。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201707/361781.htm

摩托羅拉公司logo

1.“二戰”成名

摩托羅拉是一個非常古老的品牌。它原名為高爾文制造公司(Galvin Manufacturing Corporation),創立于1928年,由創始人保羅·高爾文的名字命名。隨后,高爾文制造公司在1930年推出了一款車載收音機,并將其命名為“MOTOROLA”,由于產品極受歡迎,最后,高爾文制造公司索性將公司名稱更改為摩托羅拉公司。

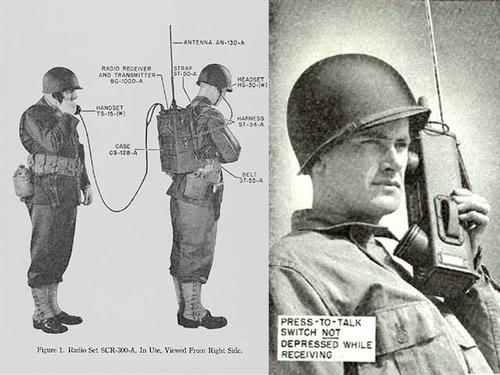

摩托羅拉是世界上最早研發無線電通信的廠商,曾經,摩托羅拉就是無線電通信的代名詞。在第二次世界大戰的時候,摩托羅拉研發出了便攜式無線電收發機SCR-300和手提式對講機SCR-536,并交付給美軍使用。摩托羅拉的產品能被美軍認可,足可以證明它在無線電通信的實力。

圖為SCR-300和SCR-536

這也為摩托羅拉定下了品牌特性:穩定耐用,通信性能優越。

二戰以后,摩托羅拉逐漸壟斷了無線通信市場,從最早的“大哥大”、BP機,到后來的移動手機,無數人都在使用摩托羅拉的產品。在智能機時代來臨之前,摩托羅拉一直是通訊市場的霸主。

2.世界上第一臺“手機”

從我們認知的角度來講,摩托羅拉發明的第一臺手機,根本不能稱作手機,它更像是一塊可以通話的磚頭。1973年,摩托羅拉發明了世界上第一臺手機DynaTAC,這臺“磚頭”重約2磅,需要充電10小時,僅可以通話半小時,而售價卻高達3995美元。

世界上第一臺手機DynaTAC

摩托羅拉開發這款手機,用了超過10年的時間。而用這臺手機撥出的第一個電話,也十分有趣。研究團隊的領導人馬丁·庫帕(Martin Cooper),走到了曼哈頓的大街上,用這臺沒有繩子的電話,吸引了無數人的目光。在眾人的注視下,馬丁·庫帕按了一串號碼,過了一會,電話那頭傳來一個男人的聲音,這個男人,就是馬丁·庫帕的競爭者,來自貝爾實驗室的尤爾·恩格爾(JoelEngel)。一個新的時代誕生了,人們終于可以隨時隨地打電話了。在模擬信號的時代,雖然手機的價格不菲,每臺都要上萬人民幣,但摩托羅拉憑借著自己強勁的研發技術,逐漸壟斷了這一市場。

馬丁·庫帕(Martin Cooper)

3.數字信號時代的沉淪

作為模擬信號時代的霸主,摩托羅拉不希望數字信號時代過早的來臨。過早的放棄模擬信號手機,就等于放棄自己廣袤的市場。可是,時代并不能由一家公司掌控,就在摩托羅拉還在停滯不前的時候,諾基亞擁抱了當時最新的GSM通訊技術,趕上了數字時代的大潮,推出了不少優秀的產品,成為了新時代的佼佼者。雖然后來,摩托羅拉憑借著技術的優勢趕了上來,但是在數字時代,各家的技術差距并不大。諾基亞以其操作界面簡單,設計精美等優點,逐步占領了市場。而以技術見長,工程師文化非常嚴重的摩托羅拉,顯然沒有這方面的優勢,沉淪也就在所難免了。

同時期的產品 諾基亞8310

4.銥星計劃

摩托羅拉的沉淪,不只是因為2G時代的后知后覺。銥星計劃也加速了這個偉大企業走向衰退的過程。

“銥星計劃”衛星

這個計劃的目的是組成一個通過衛星覆蓋的全球通信網絡。為了完成這個任務,要發射77顆低軌道衛星,在元素周期表上排名第77的元素是金屬“銥”,所以命名為銥星計劃。從科技的角度來看,這個計劃是非常成功的。但是,在商業上,這個計劃就是一個失敗品。使用銥星服務的電話,每臺售價是3000美元,而且每分鐘的話費要3-8美元,這不是一個普通人可以接受的價格,所以到了1999年,銥星公司提出破產保護,2000年,這個宏偉的計劃,正式宣告失敗。而摩托羅拉,在這場宏偉計劃中損失慘重,逐漸衰退。以致于被迫分離了旗下半導體業務部門—半導體元器件集團(SCG)。

5.功能機時代最后的輝煌

摩托羅拉在沉淪了數年之久后,終于推出了一款令世人矚目的產品,那就是RAZR V3。

摩托羅拉RAZR V3

這款產品是2004年上市的,在那個功能機“傻大黑粗”的年代,V3薄如刀片的設計,一下就抓住了人們的眼光。同時,V3在工藝上也下足了功夫,外殼采用了航空鋁材料,內部集成度也非常的高,使用四層PCB板設計,使V3做到超薄成為可能,鍵盤則是由一塊鍍鎳銅合金加工而成,做工可以說非常扎實。依靠這款產品,摩托羅拉在2005年全年利潤翻了一倍,手機出貨量增長了40%,摩托羅拉也重新煥發了生機。但是,摩托羅拉似乎又犯了老毛病,它并沒有選擇繼續研發新產品,而是選擇了“吃老本”,在V3的基礎上進行各種各樣的修改,陸陸續續推出了V3i、V8、V9等產品,這也是摩托羅拉在功能機時代最后的輝煌。

評論