新全影3D腦掃描速度提高七倍

據國外媒體報道,由物理學家和神經科學家組成的國際科研小姐在核磁共振成像研究領域取得重大的突破,使得大腦掃描速度在現有水平上提高七倍之多。研究論文發表在12月20日《公共科學圖書館middot;綜合》(PLoS ONE)上。在論文中,一名伯克利加州大學的物理學家和來自明尼蘇達大學及牛津大學的同僚們描述技術改進可以讓全影3D腦掃描在不到半秒的時間內完成,而不是一般所需要的2到3秒。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201706/350370.htm

首席作者物理學家大衛-范伯格(David Feinberg)是伯克利加州大學海倫·威爾斯神經系統科學研究所副教授,他說:“當第一次用該技術時,真是快得難以置信,就好像從螺旋槳飛機到噴氣式飛機的轉變。這是質的飛躍。”

對于神經科學,快速掃描尤為關鍵,它可以捕捉到大腦內的動態行為。

范伯格說:“當利用功能核磁共振成像(fMRI)對大腦進行研究時,填充滿整個3D大腦圖像大約需要30到60幅的圖像重復數百次才能完成,就像組成電影的無數幀,而功能核磁共振成像是一部3D電影,通過多路技術可更高速的獲取圖像,一個高頻幀在很短的時間里可獲得更多的信息。”

圣路易斯華盛頓大學放射醫學、神經學、神經生物學、生物工程學及心理學教授馬克-雷切爾(Marc Raichle)博士補充說:“大腦是一個活動目標,因此對這一活動性目標取樣越精確,對大腦動態活動了解就越透徹。”

范伯格說,超高速成像技術對整個現代核磁共振掃描領域內各研究機構的影響是直接而又深遠的。此外,大幅度推動了神經成像的發展,該研究直接影響人類大腦聯絡圖工程的進度。該項工程是美國國家衛生研究院(NIH)于去年創建,用功能核磁共振成像和結構核磁共振成像掃描1200個健康成年人,系統地收集描繪人類大腦聯絡圖。

華盛頓神經生物學家該項目的共同負責人大衛-范-埃森(David Van Essen)博士說:“當時,我們向人類大腦聯絡圖工程遞送了我們的資助計劃書,我們熱切希望從研究對象身上得到更高質量的信息,因為這項研究成果可以幫助我們向實現工程目標邁近一大步。這對于我們能夠獲得高質量的圖像數據非常關鍵,從而我們可以精確地描繪出大腦電路圖——如何建立以及它們怎么運作。”

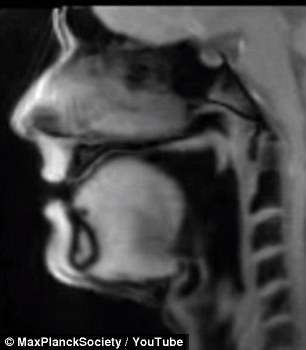

核磁共振成像的工作原理是利用磁場和無線電波探測人體內水份子中的氫原子。因為在血液中的氫原子與在骨骼和組織中的氫原子反應有差別,這樣計算機可以不用敏銳的X光就可重現人體內部的景象。

然而,大約在20年前,一種被稱之為功能核磁共振成像的技術得到發展,它利用氧使得腦部區域的圖像突顯出來,從而可推斷出有神經元活動,如思考。利用平面回波掃描成像(EPI)和功能核磁共振成像可清晰的分辨出含氧血集中在大腦運轉區,而去氧血位于大腦的低活躍區。

當用標準的核磁共振成像儀器或功能核磁共振成像儀器所產生的磁場覆蓋大腦時產生輕微的變化,從而為氫原子在不同的區域提供相應不同的磁場。這些不同的磁場強度使氫原子旋轉產生不同的速率,因此,當一個無線電波脈沖集中在頭部時,這些原子依賴所處的不同區域和特定的環境產生不同的反應。環繞在頭部的磁線圈可檢測到那些吸收了無線電能量隨后又釋放這些能量的原子,得到的信號或“回波”被用來生成大腦圖像。

當利用平面回波掃描成像時,單一的無線電波脈沖用來激發氫原了,在這些原子平靜下來之前,磁場多次快速的翻轉,可引起50到100的回波。這些多重的回波形成高分辨率大腦圖像。

2002年,范伯格提出依次用兩個脈沖,在相同的時間里獲得兩倍的圖像數據。這就是所謂的同步再聚焦(SIR)平面回波掃描成像,這一技術被證實在功能核磁共振成像和神經元軸突因子足跡3D成像中非常有效,然而這次改進在提高掃描速度仍有局限,因為這樣會使信號產生衰減并且圖像分辨率也會下降。

另一個改進是用多級螺旋同時檢測幾個部分的多頻帶激發。這一技術最近被用于功能核磁共振成像技術中,但這項技術也有局限,主要因為多級螺旋檢測需要相對寬松的空間并且不能區分相近空間的圖像。

范伯格和幾位資深的科學家將這些技術合理結合起來,使成像速度大幅度提高,在相同圖像分辨率下,遠遠快于單獨使用一種技術。在400毫秒內完成腦掃描使功能核磁共振成像技術接近腦電圖描記器,從而可用來捕捉大腦中非常迅速的活動情況。這一技術對研究人類大腦自發性活動有著深遠的意義。

評論