盤點世界四次科技革命的標志性成就與人物

四次科技革命稱得上科學史上最有代表性的大事件。學科學,倘若不知怎么能行?不清楚歷次科技革命所取得的標志性成就、人物以及帶給世界的影響,是學人的缺憾。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201612/340938.htm

第一次科技革命亦稱“第一次工業革命”(18世紀30年代—18世紀末)

1.標志性成就

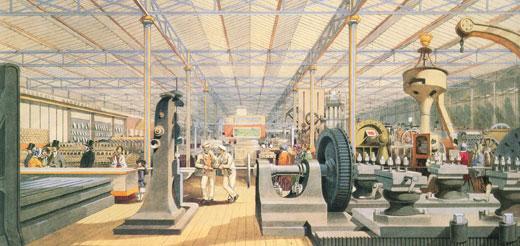

第一次科技革命以紡織機的改革為起點,以蒸汽機的發明與使用為標志。第一次科技革命直接導致工業革命(產業革命)。人類從此進入“工廠時代”“機器時代”“蒸汽時代”。

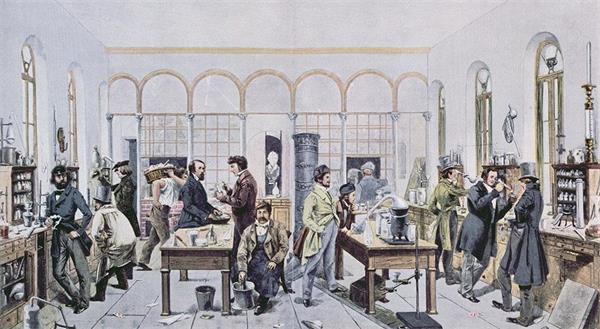

工業革命最大的特點是,“它表現在以機器代替人力、以大規模的工業生產代替個體工場手工生產,在生產力和生產關系方面均發生巨大的變革。它使人類歷史進入了一個全新的時期。”(引自

吳國盛《科學的歷程》(第二版)北京大學出版社2002版,第257頁)“工廠時代的到來,使人類進入生產中的真正的狂飆時期。”(引自王士舫、董自勵編著《科學技術發展簡史》,北京大學出版社2005版,第87頁)

機器取代人力是產業革命的關鍵。正是一大批新機器的發明和運用,尤其是“騾機”紡紗機和蒸汽動力機的發明、制造與使用,使勞動生產率大幅度提高,使工業發展突飛猛進。首發國家英國為此一躍成為世界頭號強國。

工業革命是一般政治革命不可比擬的巨大變革,其影響涉及人類社會生活的各個方面,使人類社會發生了巨大的變革,對人類的現代化進程推動起到不可替代的作用。馬克思評價道:“蒸汽大王在前一世紀中,翻轉了整個世界。”

2.標志性人物

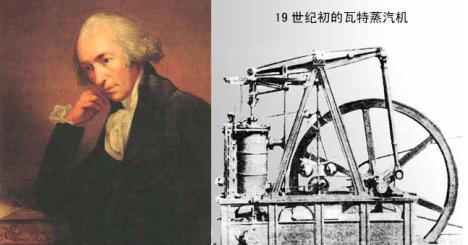

改進蒸汽機,制造出第1臺雙向蒸汽機的瓦特自然是第一次科技革命中的標志性人物。這臺蒸汽機1784年投入使用,熱效率大大提高,耗煤量僅為紐可門機的三分之一。這種蒸汽機被普遍用于各行各業,在第一次科技革命中產生了巨大影響。(紡織業、采礦業、冶金業等行業在瓦特機的帶動下迅猛發展,而為了制造瓦特機又使機械制造業繁榮起來。)蒸汽機在將近一個世紀中掀起并主導了整個世界的產業革命,改變了歐洲資本主義的經濟基礎,實現了從手工業到機器工業的轉變,創造了巨大的生產力,并造就了大工業資本家和產業雇傭工人這兩大階級。(參考王士舫、董自勵編著《科學技術發展簡史》第91頁)

值得特別提及的是,瓦特是個特別勵志的典型。他生于一個工人家庭,從小飽受貧窮和疾病的折磨。十幾歲到倫敦當學徒,學習機械制造。1756年,在格拉斯哥大學謀得一個機修工的職位。在大學里,他認識了著名的物理學家布萊克,從他那里學到了許多熱學知識。與此同時,他在積極思考如何改進已有的紐可門蒸汽機(雖廣為應用,但效率仍然很低。產生一馬力需耗煤25公斤。)因為他善于思考、鉆研,終于他成功了。1800年,瓦特被選入皇家學會,格拉斯哥大學授予他名譽博士學位。

第二次科技革命亦稱“電力革命”“第二次工業革命”(19世紀末到20世紀初)

1.標志性成就

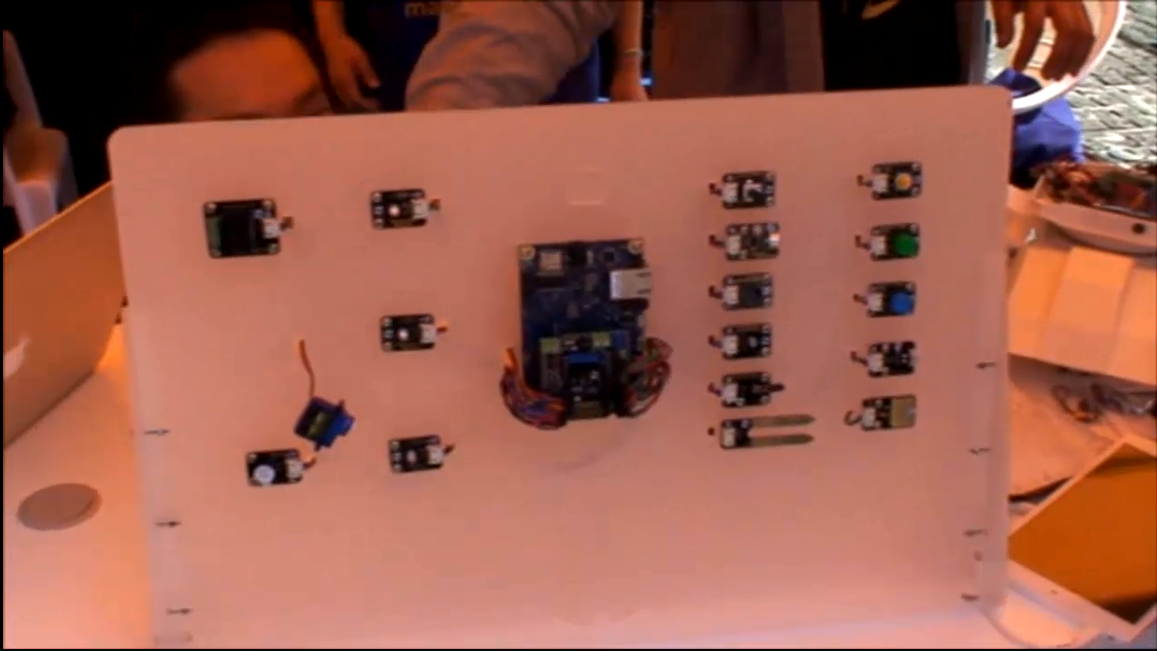

以電機的發明和電力的應用為標志,這一“電力革命”推動時代進入“電氣時代”。

19世紀以前,人們對電的認識極為有限。電是當時人類面臨的一種前所未有的新型能量。所謂“電力革命”指的是,新興的電能開始作為一種主要的能量形式支配著社會經濟生活。電能的突出優點在于,它是一種易于傳輸的工業動力,同時,它又是極為有效可靠的信息載體。因此,電力革命主要體現在動力傳輸與信息傳輸兩方面。

與動力傳輸相關聯,出現了大型發電機、高壓輸電網、各種各樣的電動機(馬達)和照明電燈。與信息傳輸相關聯,出現了電報、電話和無線電通訊。這些偉大的發明使人類的生活地入了一個更光明、更美好的新時期。(引自吳國盛《科學的歷程》(第二版),第411頁)

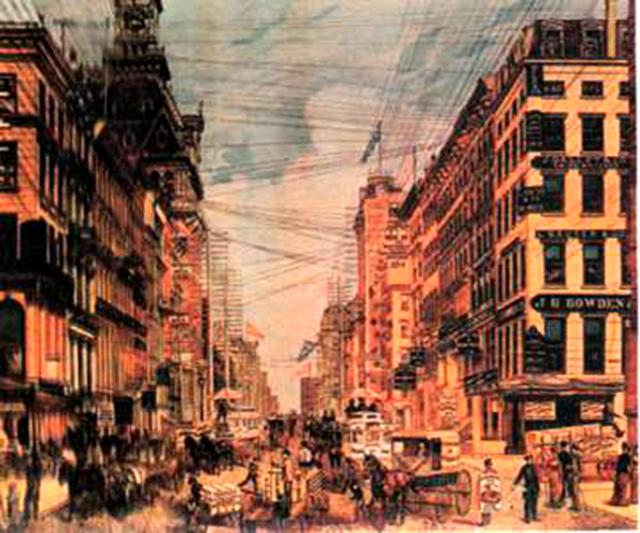

當時美國街道及上空場景

電氣時代所創造的社會生產力,是蒸汽時代望塵莫及的。如美國1860年工業生產僅居世界第4位,產值僅為資本主義世界的10%。由于廣泛使用電力,1890年增加了9位,超過大英帝國,成為世界頭號強國。電力的應用從根本上改變了整個社會生產和生活的面貌,加速了資本的集中和壟斷,帶動了一系列新技術部門的出現,直到現在,電力工業發展狀況和電力的應用程度仍然是判斷一個國家經濟是否發達的一個重要標志。(引自王士舫、董自勵編著《科學技術發展簡史》第140頁)

電氣化曾經被看成是人類最理想的生活形態。當年的蘇聯就有一句口號:“蘇維埃加電氣化就是共產主義”,我國也把“樓上樓下,電燈電話”看成是奮斗的目標。在美國等發達國家,家用電器越來越多,方便了人們的生活,減輕了家務勞動的強度。大大小小的電器走進了千家萬戶,裝點著新時代的文化生活。

2.標志性人物

標志性人物有美國發明大王愛迪生、發明自激式直流發電機的德國科學家西門子、實現三相交流電輸電及其發電機研制的俄國工程師多里沃—多布羅沃斯基、制造內燃機驅動的汽車的德國工程師卡爾.本茨、電報的發明者莫爾斯、電話的發明者貝爾、實現無線電跨國跨洋通訊的意大利工程師馬可尼及為這些技術發明奠定理論基礎的英國物理學家化學家拉法第(發現電磁感應原理)、丹麥物理學家化學家奧斯特(1820年發現了電流的磁效應)等人。

19世紀六七十年代,德國人西門子制成發電機,比利時人格拉姆發明電動機,電力開始用于帶動機器,成為補充和取代蒸汽動力的新能源。電力工業和電器制造業迅速發展起來。電動機的發明,實現了電能和機械能的互換。隨后,電燈、電車、電鉆、電焊機等電氣產品如雨后春筍般地涌現出來。多里沃—多布羅沃斯基的“三相交流電輸電系統及發電機”發明標志著電氣技術時代的新開始,它不僅解決了遠距離輸電問題,而且使電能在工業領域得到了更廣泛的應用。七八十年代,以煤氣和汽油為燃料的內燃機相繼誕生,90年代柴油機創制成功。內燃機的發明解決了交通工具的發動機問題。1885年,德國人卡爾.本茨成功地制造了第一輛由內燃機驅動的汽車。內燃機車、遠洋輪船、飛機等也得到迅速發展。內燃機的發明,還推動了石油開采業的發展和石油化工工業的產生。

評論