SpaceX商用太空船產業再次經歷慘痛教訓…

現實情況是,太空船本來就必須經過不斷的測試,而且往往得經歷慘烈的硬體爆炸,才會知道什么能成功、什么不成功。

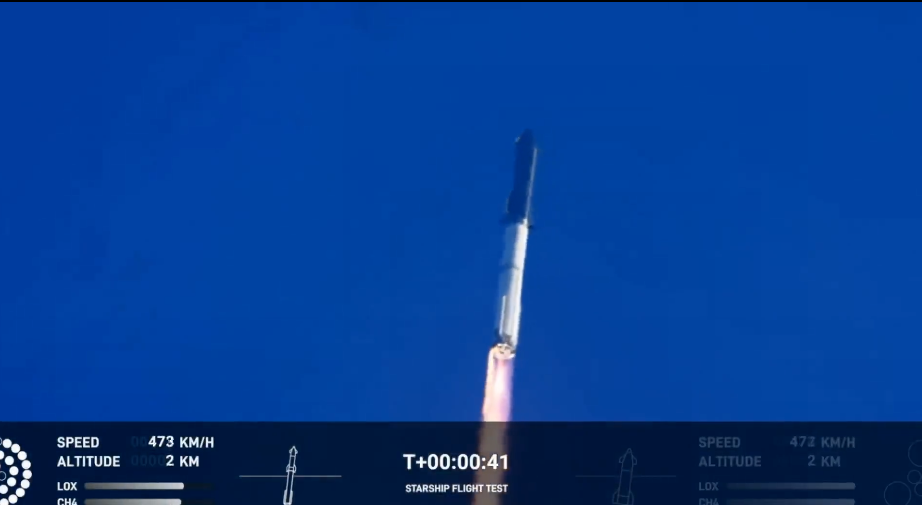

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201609/296547.htm志向遠大的SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.)迄今已經付出了一切讓無人太空船起飛的努力,卻在美國時間9月1日于佛羅里達州甘乃迪太空中心(Kennedy Space Center)發射Falcon 9火箭時驚傳爆炸,除了火箭本身摧毀,所搭載的以色列通訊衛星也遭殃。

畢竟這是太空科技,事故總是會發生…SpaceX將把火箭殘骸帶回去研究,讓工程師厘清究竟是哪里出了問題。而這個事件讓人聯想到了1960年代美國太空總署(NASA)在卡納維爾角(Cape Canaveral)試射火箭,總是發生爆炸的那個時期;現實情況是,太空船本來就必須經過不斷的測試,而且往往得經歷慘烈的硬體爆炸,才會知道什么能成功、什么不成功。

商用太空船業者也得經歷這種沉痛的教訓。例如近兩年前,在美國維吉尼亞州NASA太空港發射的、來自民間業者Orbital Sciences Corp.的火箭在發射時發生爆炸,當時發射的Antares火箭正準備要將一艘載滿補給的貨船送往國際太空站;而Orbital Sciences花了8個月的時間才厘清問題所在,并重新完成了太空站補給任務。

其實那些業者在某種意義上已經是幸運的了,因為事故是發生在發射臺上或是發射后不久,因此提高了找出事故原因并修正的機會。例如在1967年發生的Apollo 1火災事故,在模擬倒數時讓三名太空人不幸喪生,但就因為該事故并不是在火箭發射到太空中才發生,NASA得以厘清問題所在,因而能在短時間內修復Apollo太空船,完成人類首次登陸月球的壯舉。

向來對于從各種資料中抽絲剝繭找尋導致事故之缺陷非常嚴謹的SpaceX創辦人Elon Musk,正在利用諸如決策樹分析(decision tree analysis)等方法,從火箭遙測資料仔細搜尋了可能造成火箭爆炸意外的設計或程序缺陷。而據SpaceX表示,爆炸發生當時是正將推進劑導入Falcon 9火箭;Musk則是在Twitter上發文透露,異常狀況應該來源自上一節(upper stage)火箭的氧氣瓶(oxygen tank),但事故原因仍然不得而知。

SpaceX在2015年6月也曾經發生另一次嚴重失誤,當時在太空站補給任務中損失了另一架Falcon 9火箭以及Dragon貨船;而該公司在恢復了太空站補給任務之后,也展現了其節省成本的能力,能復原已經使用過的第一節火箭(first stages),盡可能再利用。

要在一個浮動的平臺上卸載使用過的第一節火箭很困難,而爆炸是在相對較屬于慣例程序的燃料填充與儲存罐加壓程序中發生,確實是SpaceX工程師也難以解釋如何會發生的“異常”狀況。在該公司的客戶名單中,列出了大約40項為商業與政府單位客戶的衛星與貨艙發射;隨著發射次數越來越頻繁,事故發生的機率也會增加。

此后這類任務也仍不可避免會遭遇意外,當然太空人與太空旅行者也會面臨生命危險;這是成本高昂的太空探險必須付出的代價。SpaceX的火箭爆炸意外再一次提醒我們這不是一個容易進入的領域,而要讓人類能遨游太陽系,還需要工程師很多的努力來降低風險。

評論