海爾、美的先后牽手華為 下一個會是長虹嗎?

7月29日,四川長虹發布2016半年報,報告期內實現營業總收入327.75億元,同比增長9.78%;實現利潤總額9.11億元,同比增長318.63%;實現凈利潤7.65億元,同比增長695.33%,其中歸屬上市公司股東凈利潤4.62億元。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201608/295061.htm相比于2015年嚴峻的業績表現,四川長虹這份半年報成績單應該說不錯。

當然,我們無法憑借一份半年報對一個企業全年業績做出精準預測。對于投資者乃至公眾來說,他們更關心的是四川長虹2016全年業績表現:經營狀況能否持續向好?以及全年業績會不會超出公眾預期?

在過去的半年,四川長虹同時做了“減法”與“加法”。

“減法”即逐步退出與主營業務關聯度不高的非優勢領域,實現戰略聚焦,產業優化,并最終梳理出一個清晰的產業框架。減肥不是為了瘦下來,而是為了肌肉更發達。

“加法”即不斷拓展新的業務模式,搭建大數據服務平臺,改變企業營收及利潤結構,著力培育硬件之外的盈利能力。在長虹的企業戰略里,這一部分處于極其重要的位置,是長虹近年來持續發力的方向。

目前看,四川長虹實現2016全年盈利應無意外,能否給投資者帶來超出預期的驚喜則不確定。

必須指出的是,四川長虹不等于長虹集團(即長虹控股公司),四川長虹業績不能等于集團業績。四川長虹營收約占整個長虹集團的65%,站在集團總經理李進的角度看,未來業績壓力仍然不小。

長虹的壓力主要來自智能化戰略轉型本身。

長虹是中國家電行業智能化轉型意志最為堅定的企業,有功敗垂成在此一舉的意味。長虹的戰略意圖很明確,就是要通過智能化轉型這一局,把長虹徹底改造成為一家具有互聯網基因的企業,畢竟過去的長虹讓人感覺有點老了。在長虹看來,智能化、人工智能乃至物聯網,必定是所有企業的轉型方向,早轉型早主動。站在產業趨勢的高度看,這一判斷是正確的。

但是,前途光明道路曲折,通過智能化的道路并不好走。

以彩電企業為例,過去競相攀比誰的應用體驗更好,而今年它們爭論的重點是誰的顯示技術更先進、更能代表產業發展方向,比如創維力推OLED電視,TCL力推量子點電視,海信力推激光電視。白電企業的發力重點也有很大變化,海爾收購GE家電業務,美的收購東芝白電業務及庫卡機器人業務,格力把很大精力放在了手機及新能源汽車的推廣上。

和2015年前相比,智能化暫時進入“低潮期”。

智能化遲遲難以實現大的突破,緣于三大瓶頸的存在:一是缺乏統一的接入標準,二是單品智能化水平不夠高,三是未形成有影響力的服務平臺。

不過,這種狀況有可能發生改變。

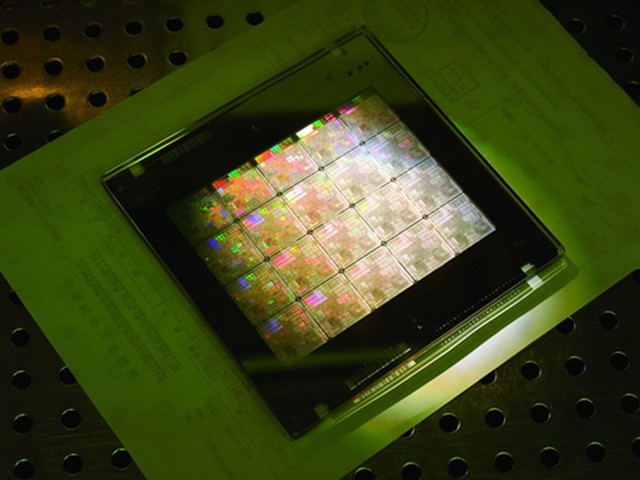

7月12日,美的與華為在順德簽署《戰略合作框架協議》,宣布雙方將在智能家居領域建立密切戰略合作伙伴關系,共同構建智能家居整體解決方案,雙方還將在下一代物聯網芯片、人工智能等領域展開深入合作。

而此前,華為已經與另一白電巨頭海爾簽署了相似協議。

一般認為,中國家電智能化的最大攔路虎是缺少一個公認的接入標準,所有的智能化產品都基于這一標準來運行。過去,大家希望由國家機構出面制定這樣一個標準,但遲遲沒有結果。據說,有關方面也有顧慮,擔心由一個純粹的標準化組織制定的標準不具有可執行性;如果這個標準由一家或幾家企業制定,未參與標準制定者有可能拒絕接受這一標準,也不是最優選擇。怎么辦?由一個具有強大技術力、公信力、號召力的第三方企業制定,情況可能大為不同。在中國,沒有哪個企業比華為更適合扮演這樣一個角色。這就是海爾、美的兩大白電巨頭紛紛與華為合作的原因。我相信,不久也會有黑電企業與華為簽署相關協議。據悉,長虹很有可能成為第三個與華為簽署該協議的家電企業。

評論