傳感器組合如何為移動設備提供更加智能的通知

摘要:智能手機有許多能夠探測到設備周圍環境的傳感器。這些傳感器主要包括接近傳感器、環境光傳感器、加速計和麥克風。按照現在的部署方式,每個傳感器都負責一個主要的功能,不兼具其它功能。智能手機運行的一個方面,比如來電、短信和郵件及提醒通知,目前都是通過傳感器輸入的離散使用。不過,通知可以變得更“智能”,即根據環境進行最適合的調整。文章概括了實現智能通知的硬件和軟件的框架。利用智能手機現有的以及額外增加的感知能力,通過對設備基本設計做出一些小改動以提供更好的用戶體驗。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201603/287507.htm智能手機有時也會非常不智能。例如:辦公室里坐滿了人,每個人都在聚精會神地忙工作。寂靜忽然被一陣吵鬧的流行音樂打破,某個同事的手機在房間里響起,而他正好在外面吸煙休息。手機放在桌面上,由于振動一直移向桌子邊沿,另外一個同事不得不起身把它放到一個安全的地方。

從表面上看,智能手機這樣的表現確實不夠智能。畢竟,智能手機通常很容易察覺到它們和外部環境之間的關系。

事實上,智能手機還需要一些額外的部件,并與多種傳感器輸出結合,從而使移動設備可以自動完成適當的通知。本文概略地描述了一個硬件和軟件的架構,可以使移動設備保持原有功能的同時具備這種智能通知功能。

智能手機有各種各樣的傳感器

每款智能手機都已經包含很多傳感器。有些還可以直接支持智能通知:

? 當手機舉到使用者耳邊的時候,顯示屏中內嵌的接近傳感器就會探測到這一變化,從而使手機關閉顯示屏以及觸屏。

? 環境光傳感器使系統可以根據環境光的強度自行調節顯示屏的亮度。高級的環境光傳感器,比如艾邁斯半導體的TMD3782x系列產品可將數字顏色傳感和接近傳感結合起來,實現更加復雜的顯示屏管理。

? 加速計可感知屏幕的方向,這樣顯示屏的內容可適當旋轉以適應手機方向或手勢變化。

? 麥克風可以感知環境噪音大小。

按照現在的配置,每個傳感器通常只負責一個主要的功能,而不兼具其它功能。而加速計是個例外,它通常會被用于游戲應用中以支持玩家的用戶界面。

對于環境的部分感知

如今智能手機中的傳感器有一部分已經可以用來支持智能的通知,如來電、短信和郵件。例如,智能手機中的環境光傳感器和加速計可以探測到智能手機正處在靜止且明亮的環境中(如太陽光或人造光)。這就意味著手機不在用戶身上(因為如果在口袋里,環境光傳感器就不會檢測到有很強的光)。這時手機可自動關閉振動功能。

進一步,只需要多幾個組件,用戶通知將變得更為智能。例如,如果手機是正面朝下放在桌上,那么環境光傳感器就無法正常工作。為了使智能手機可以看到兩個方向,需要兩個環境光傳感器,一個在正面,一個在背面。這樣無論如何放置都可以獲得環境光信息。

同樣的原理也適用于接近探測:手機的背面需要第二個接近傳感器。艾邁斯半導體TMD277xx系列中的模塊將接近和環境光感知功能結合在一起,所以只需要在手機背面添加一個額外的設備。如果使用顏色傳感器/接近傳感器模塊,該設備就可以測量環境光的色溫,從而區分人造光(表明手機在室內)和太陽光(表明手機在室外)。

智能通知也需要獲得環境噪音水平的信息。這就需要麥克風中的傳感輸入結合數字信號處理,從而確定設備附近的噪聲大小。將麥克風輸出信號的振幅轉化為噪音音量需要在特定的傳感器接口中進行,這樣可以避免使用設備主應用處理器的計算能力。

智能通知系統需要的最后一個硬件是環境溫度傳感器。使用PT100這樣的溫度敏感的電阻器(在電路板的位置要遠離發熱元件以減輕手機本身對測量的影響,同時要經過適當的信號處理后)可使移動設備能偵測周圍環境的溫度。測量結果是否絕對準確并不重要:它的功能主要在于確定手機是否處于靠近用戶身體的位置。

現在當智能手機需要通知用戶某個信息時,通過分析所有這些傳感器的信息,手機可以對其所處的環境有一個綜合的判斷(如圖1)。換句話,不同的傳感器得到有關環境的不同信息,將這些信息綜合在一起,通過一個算法可以更準確地判斷手機所處的環境。

如何綜合不同的傳感器數據得出有用的信息

回到文章開頭提到的情景,當音量傳感器感知到設備處在一個安靜的環境中時,智能算法就可以降低響鈴通知的音量。此外,正面和背面接近傳感器的結合可以感知手機是否平放在桌面上或其他平坦的表面上,由此可推斷手機在不在用戶身上。如果不在用戶身上時就可關閉振動提醒功能。

正如本例所展示的,綜合不同傳感器的輸入可以使設備準確感知外部環境,并且根據外部環境智能地調整通知方式。

通過延伸這一運作原則,綜合各種傳感器輸入的組合,我們可以定義一些典型的場景,并為每種典型的場景設置合適的通知方式。例如:在“用戶口袋里”時,手機立即振動;“在包里,在走動中”時,手機會立即使用高音量的提示音;“在安靜房間里的桌面上”手機會減少提示音的音量。

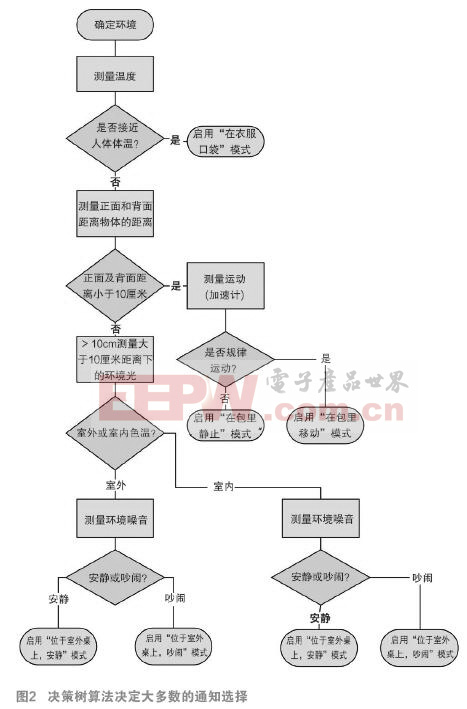

圖2的流程圖是一個決策樹形圖,可以利用傳感器組合識別七個不同的場景。加速計的一系列測量可以用于判定移動設備是否處于動態狀態中。溫度傳感器可以判斷設備是否靠近用戶的身體。環境光傳感器可以識別室內和戶外環境(≥2,000 lux表明設備處于戶外),或者判定設備是否在昏暗的環境下,比如包里或者口袋里。

用戶配置和自學能力

智能手機的功能可由用戶按照樹形算法進行配置。事實上,這不是一件容易的事,因此可能很少有用戶會修改預設的決策樹。

但是自學算法往往可以提升用戶的體驗。預設的算法包含了簡單的決策樹和預先定義的通知選擇。但是這些規則可以根據用戶的輸入和行為自動進行修改。

比如,如果用戶傾向于在特定情境下將手機調成振動,設備會自動將這一情境下的通知方式設置成振動。這樣做后,隨著時間流逝,用戶會覺得智能設備在預測并且理解她的行為。當然,這樣的改變必須要小心謹慎地實行,以避免由小概率隨機事件引起的理解偏差。

結論

智能手機已經配備了一系列可以探測到設備周圍環境的傳感器。但是它們仍然以孤立的方式運行。通過綜合傳感器的測量信息,手機可以感知到完整的場景,而單一的傳感器則無法實現。通過結合軟件實現的決策流,手機中的傳感器組合可以模仿人類的行為,使用多重傳感器輸入實現對周邊環境的智能反應。

這將為用戶帶來更自然、舒適、愉悅的使用感受,而與用戶身處同樣生活和工作環境的人們也將獲得同樣的體驗。

本文來源于中國科技期刊《電子產品世界》2016年第2期第73頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論