斷路器觸頭無線測溫系統的設計與分析

輸配電的電氣接點測溫有多重方法,比較傳統的方式有測溫臘片方式、紅外槍測溫,新興方法有光纖測溫、無線測溫、紅外成像測溫,傳統方式需要人為去不定期目測或者遙測,具有一定的不確定性,受人為因素影響大。新興的方法應用了現代電子、光電、射頻等技術,手段先進、自動化程度高、測量數據準確,可以實現遠程監控、報警設置、歷史記錄等功能。新興的測溫方法中目前應用比較多首推無線傳感器測溫。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201372.htm本文針對無線傳感器測溫,分析了這種測溫方式的設計和實現方法。

一、總體方案設計

無線傳感器測溫系統主要包括以下幾個組成模塊:無線溫度采集傳感器(簡稱傳感器),無線溫度接收儀(簡稱接收儀),后臺主機(簡稱主機)。

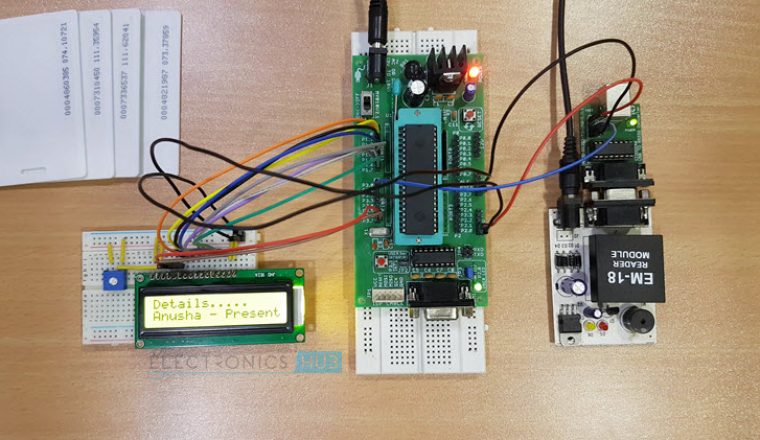

圖1 總體拓撲結構

上述圖中無線溫度傳感器的功能主要實現溫度數據的采集、計算、發送;無線溫度數據接收儀主要實現溫度數據的接收和轉發;后臺主機主要用于數據的展示、存儲以及轉發;遠程監控是根據用戶需求配置的,主要便于遠程數據實時監控。

二、硬件設計

2.1無線溫度傳感器

無線溫度傳感器主要包含三部分:溫度傳感器、無線通訊模塊、主控芯片,它的功能框圖大致如下:

主控芯片對溫度傳感器進行數據采集,然后通過無線通信模塊把溫度數據發送出去。

2.1.1溫度傳感器

溫度傳感器的作用在于準確測量溫度、根據設置將溫度數據發送出去,現在溫度測量的方式很多,有模擬的也有數字的,在這里我覺得采用數字溫度傳感器相對比較可靠,TMP35是一個在各個領域中應用比較廣泛的溫度傳感器。

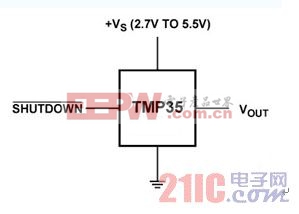

TMP35是美國AD公司出品的溫度傳感器,它具有工作電壓低,精度高,功耗低,測量范圍寬的特點。

TMP35溫度傳感器特性:

l 低工作電壓:+2.7 V至+5.5 V

l 直接以攝氏度校準(°C)

l 比例系數:10 mV/8°C(TMP37為20 mV/8°C)

l 精度:±2°C(整個溫度范圍內,典型值)

l 線性度:±0.5°C(典型值)

l 能穩定驅動較大容性負載

l 額定溫度范圍:-40 °C至+125 °C,工作溫度最高可達+150 °C

l 靜態電流:小于50 µA

l 關斷電流:最大0.5 µA

TMP35是低電壓、精密攝氏溫度傳感器,提供與攝氏溫度成線性比例關系的電壓輸出。TMP35不需要執行任何外部校準,在+25°C時典型精度為±1°C,在−40°C至+125°C溫度范圍內典型精度為±2°C。TMP35的低輸出阻抗及其線性輸出和精密校準可簡化與溫度控制電路和ADC的接口。器件可采用2.7 V至5.5 V的單電源供電。電源電流低于50 μA,自熱效應非常小,在靜止空氣中小于0.1°C。此外還可以利用關斷功能將電源電流降至0.5 μA以下。TMP35在 25°C時提供250 mV輸出,溫度測量范圍為10°C至125°C。TMP35/TMP36/TMP37提供低成本3引腳TO-92、8引腳SOIC_N和5引腳SOT-23表貼三種封裝。

TMP35溫度傳感器功能框圖

2.1.2無線通信模塊

CC1020是美國TI公司推出的一款高性能無線通訊芯片,也是目前物聯網應用比較流行的通訊方案之一。

CC1020采用微功率發射,最大發射功率10mW。采用ISM頻段,無需申請頻點。載頻頻率433MHz,也可提供868/915MHz載頻。高抗干擾能力和低誤碼率。基于FSK的調制方式,采用高效前向糾錯信道編碼技術,提高了數據抗突發干擾和隨機干擾的能力,在信道誤碼率為10-2時,可得到實際誤碼率10-5~10-6。傳輸距離遠。在視距情況下,天線高度>2米,可靠傳輸距離可達200m(BER=1200bps)。透明的數據傳輸。提供透明的數據接口,能適應任何標準或非標準的用戶協議。自動過濾掉空中產生的假數據(所收即所發)。多信道。 STR系列標準配置提供8個信道,如果用戶需要,可擴展到16/32/64信道。滿足用戶多種通信組合方式。 低功耗及休眠功能。 3.0V供電情況下,接收電流20mA,發射電流22mA,休眠電流3uA。高可靠性,體積小、重量輕。采用單片射頻集成電路及單片MCU,外圍電路少,可靠性高,故障率低。

2.1.3主控芯片

MEGA48是美國ATMEL公司AVR系列中的一顆低成本、低功耗單片機器,它是基于增強的AVR RISC結構的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進的指令集以及單時鐘周期指令執行時間, ATmega48 的數據吞吐率高達16 MIPS,從而可以緩減系統在功耗和處理速度之間的矛盾。MEGA48在保證高性能的同時還是一款低功耗的芯片,最低功耗僅0.5uA。

MEGA48還具有一下特點:8K 字節的系統內可編程Flash,擦寫壽命: 10,000 次;具有獨立鎖定位的可選Boot 代碼區,通過片上Boot 程序實現系統內編程;512 字節的EEPROM,擦寫壽命: 100,000 次;1K字節的片內SRAM;可以對鎖定位進行編程以實現用戶程序的加密;兩個具有獨立預分頻器8 位定時器/ 計數器, 其中之一有比較功能;一個具有預分頻器、比較功能和捕捉功能的16 位定時器/ 計數器;具有獨立振蕩器的實時計數器RTC; 三通道PWM;8 路10 位ADC。

2.2無線溫度接收儀

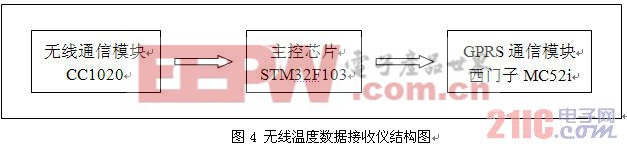

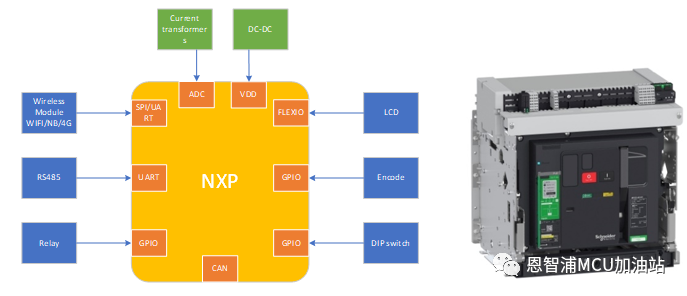

無線溫度數據接收儀主要包括一下幾部分:無線通信模塊、主控芯片、GPRS通信模塊,如圖4所示。

無線通信模塊負責接收無線傳感器的溫度數據,主控芯片將這些數據包裝后通過GPRS通信模塊發送給主站,無線通信模塊與無線溫度傳感器中采用的是相同模塊,故不再贅述。

2.2.1主控芯片

STM32F103V8T6使用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC內核,該內核是專門設計于滿足集高性能、低功耗、實時應用、具有競爭性價格于一體的嵌入式領域的要求。Thumb-2®指令集帶來了更高的指令效率和更強的性能;通過緊耦合的嵌套矢量中斷控制器,對中斷事件的響應比以往更迅速;所有這些又都融入了業界領先的功耗水準。它的工作頻率為72MHz,內置高速存儲器(高達128K字節的閃存和20K字節的SRAM),豐富的增強I/O端口和聯接到兩條APB總線的外設。所有型號的器件都包含2個12位的ADC、3個通用16位定時器和一個PWM定時器,還包含標準和先進的通信接口:多達2個I2C和SPI、3個USART。 STM32F103V8T6可以工作于-40°C至+105°C的溫度范圍,供電電壓2.0V至3.6V,一系列的省電模式保證低功耗應用的要求。

2.2.2 GPRS通信模塊

MC52i是西門子公司提供的GPRS模塊,應用于筆記本、掌上電腦、微型電話及其他工業設備中。它的優勢在于:永久在線連接、快速數據存儲和更快的數據下載速度;另外還具備快速GPRS 技術。MC52i GPRS模塊還具備以下技術特點:體積小、重量輕;GPRS多達10個通道類別;支持數據、語音、短消息和傳真;支持AT 命令集控制;具備RTTE 認證、GCF認證;SMS:MT/MO/CB/PDU模式;內嵌TCP/IP協議棧;支持電壓范圍:3.3 至4.8V ;最低電流消耗:100 μA(掉電);最大電流消耗: 300 mA (通話,最高2.0 A);環境溫度: –20°C to +55°C 。

三、固件設計

固件設計是整個系統的靈魂,也是系統可靠性的關鍵環節,為了簡化篇幅,這里僅對程序流程做一個簡要的介紹。

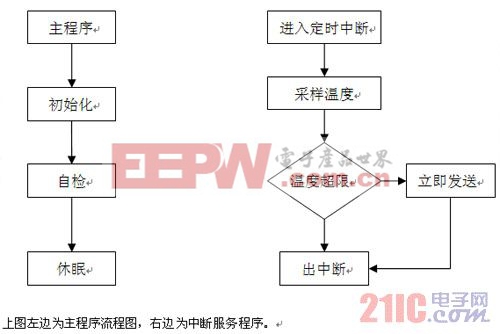

3.1無線溫度傳感器

上圖左邊為主程序流程圖,右邊為中斷服務程序。

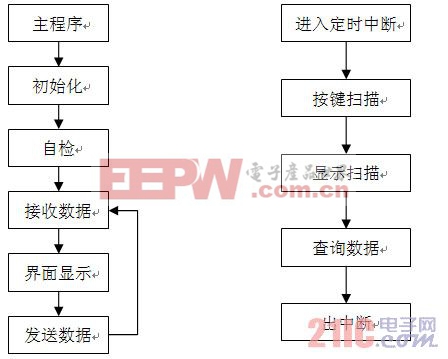

3.2無線溫度接收儀

上圖左邊為主程序流程圖,右邊為中斷服務程序。

四、可靠性設計

4.1屏蔽

無線傳感器及射頻收發模塊是弱電子產品,工作在強電磁、高電壓、大電流的環境里,可靠性是一個非常大的考驗,為了防止外界干擾,最有效的措施就是采用屏蔽材料將敏感電路保護起來,事實證明這是必須和有效的。

4.2接地

解決電磁干擾另一個有效措施就是如何布線和接地,PCB在設計中要考慮信號與地線的關系,同樣外部通訊電纜也需要考慮如何接地的問題。

4.3電氣安全設計

應用于高壓電力方面的產品在設計中一定要考慮好如何安全地工作,這其中包括電氣安全距離、材料耐候性和阻燃性、安裝便捷及可靠性等等。

4.4器件選擇

由于使用環境比較惡劣,器件選擇是非常有講究的,所有元器件必須是工業級甚至更高級別的;重要電路必須增加保護器件。

五、后臺軟件設計

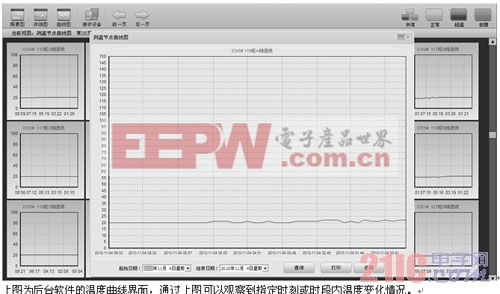

后臺是用戶直接可以接觸到產品,人機界面的友好性、功能操作的實用性、版面設計的美觀度都是一個良好后臺軟件必備的條件。

上圖為后臺軟件的溫度曲線界面,通過上圖可以觀察到指定時刻或時段內溫度變化情況。

六、結束語

斷路器觸頭等高壓電氣接頭測溫是一個必須而有挑戰性的需求,圍繞著它產生了諸多解決方案,論文中所應用的無線通信技術在其他領域也得到了廣泛采納,方興未艾的“物聯網”、“RFID”就是實例,電網要走向智能化,底層的電壓、電流、溫度等信號的采集是關鍵,無線高壓電氣接頭測溫就是底層信號采集的一個探索,希望能夠為智能電網的建設做出一些有益的嘗試。

參考文獻:

1.《機電之家》 作者:馬云峰

2.《基于CC1020的無線通信模塊設計》作者:文俊峰喬曉軍 張文愛 馮登超

3.《傳感器簡明手冊及應用電路》作者:劉暢生 于建國 張昌民 宣宗強

4.《基于ARM Cortex-M3的STM32系列嵌入式微控制器應用》作者:彭剛春志強

5.《AVR單片機嵌入式系統原理與應用實踐》作者:馬潮

評論