智能電站控制―維護―管理系統集成中的安全隔離技

標簽:智能化變電站 CMMS

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201256.htm摘要:控制—維護—管理系統(control maintenance managementsystem,CMMS)集成是實現智能化電站的基礎,信息安全是系統集成中的關鍵問題。為此提出了CMMS 安全隔離設計方法,分析了大型電站CMMS 的安全現狀,對系統網絡進行安全分區,加裝安全隔離裝置;設計了一種新的數據傳輸策略,保證安全隔離后系統原有功能能夠正常使用;并給出了實現安全隔離的硬件、軟件部署方案。該系統已在葛洲壩電站成功應用,安全測試與實際應用表明,安全隔離后的CMMS 運行穩定可靠,安全防護效果顯著。CMMS 的安全隔離為控制、維護和管理系統集成的安全設計提供了參考解決方案。

0 引言

目前在大型水電站中主要存在控制、維護和管理3 種系統,為實現智能化電站,加強系統之間的信息共享,綜合考慮系統性能、可靠性及效益,人們將維護與控制、管理系統進行集成,提出了控制-維護-管理系統(control maintenance management system,CMMS)[1],并在水電站逐步推廣,從而改變了控制、維護和管理系統相互孤立、缺乏信息交換的局面,提高了發電企業的綜合效益,增強了競爭力。

與此同時,CMMS 還沒有建立可靠的安全體系,網絡中存在許多潛在的威脅和安全隱患,隨著信息技術的發展,CMMS 中的安全問題愈來愈突出[2-3]:

1)維護系統與控制系統、管理信息系統存在頻繁的信息交互,網絡通道比較復雜,這使得病毒和黑客能夠通過Internet 輕易地對系統進行惡意攻擊,從而引起系統的不穩定和安全事故;

2)由于具有控制功能的監控系統與維護系統之間存在互聯通道,可能存在采用“搭接”等手段對傳輸電力控制信息進行“竊聽”和“篡改”,進而對電力一次設備進行非法破壞性操作的威脅,影響發電生產安全甚至整個電網的安全;

3)有些CMMS 用戶的PC 機還布置在局域網內,許多人對信息安全問題的重視程度還不夠,對新出現的安全問題的認識還不足,這可能使系統存在潛在的安全隱患;

4)缺乏對重要數據的安全性保護。由于CMMS 系統中的數據集中存放在少量幾個數據庫中,而目前對數據庫采用的安全措施強度不夠,存在著大量的結構化查詢語言(structured query language,SQL)注入等攻擊漏洞。因此必須對CMMS 系統實施有效的安全防護。

目前國內外對電力信息系統安全防護的研究已取得一些成果[4-7]。文獻[4]采用防火墻等傳統網絡安全技術對調度數據網絡進行安全設計,其設計方案對電力信息系統安全來說有一定不足。文獻[5-7]分別對電廠二次系統等進行安全分析與硬件防護,但對防護后安全區之間的數據傳輸策略以及軟件改造則研究得比較少。本文對CMMS 進行安全隔離,主要從系統網絡結構、數據傳輸策略及應用軟件改造幾個方面入手:

1)對網絡進行安全分區,切斷不必要的網絡通道,對存在安全隱患的網絡通道加裝安全隔離裝置,特別是在安全II 區與安全III 區間,通過專用網絡隔離設備切斷其TCP 連接,確保安全I 區和安全II內系統不受直接的網絡攻擊。

2)由于網絡結構變化,安全II 區與安全III 區間的TCP 連接被阻止,安全III 區許多原有的應用將不能使用。以往通常采用在III 區建立鏡像數據服務器、利用通信軟件定期同步II 區數據的方法保證原有應用[5],但該方法實時性較差,且增加了系統投資成本。為此本文設計了一種新的數據傳輸策略,通過應用軟件改造,在保證系統安全、可靠、高效運行前提下,無需增加鏡像服務器即可實現2個安全區間的實時數據交互。

1 CMMS 安全現狀分析

1.1 CMMS 集成框架

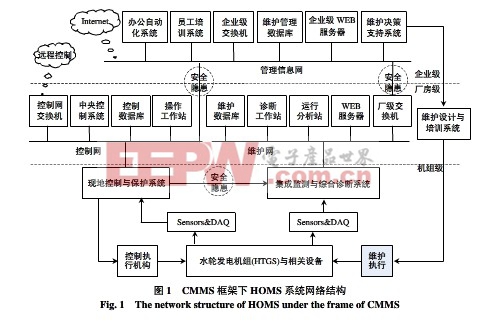

CMMS 框架下,最優維護系統(hydropowerplant optimal maintenance system,HOMS)從機組級、廠房級和企業級分層次與控制、管理系統進行集成[8-9],其結構如圖1 所示。

1)機組級。維護系統包括集成監測與綜合診斷系統,主要由機組集成監測與綜合診斷單元(簡稱為綜合單元)以及輔助設備(集成在機組綜合單元)、機械、電氣以及控制系統4 個設備數字化及狀態分析單元(簡稱為設備單元)組成[10],完成對機組設備以及控制系統的實時在線監測。

2)廠房級。在機組級基礎上建立維護局域網,添加診斷工作站、運行分析站、廠房級WEB 服務器、維護數據服務器及交換機等設備,對機組設備進行運行分析、故障診斷及健康狀況評價,并以網頁形式發布監測與分析診斷信息。

3)企業級。與管理信息系統集成,獲取維護管理數據以及設備離線檢測與分析數據;維護決策支持系統綜合考慮各方面因素(設備健康狀況、水力資源及電力市場等),提供最優維護輔助決策;通過企業級WEB 服務器,將各類輔助決策信息提供給企業級用戶,作為決策依據。

CMMS 框架下HOMS 為專家進行遠程故障診斷與維護決策提供了交互式信息平臺,為電站實現狀態檢修打下了基礎[11]。

1.2 CMMS 安全分析

在 CMMS 中,HOMS 系統與其他系統信息交互頻繁,各個系統的物理位置不同,管理部門也不同,因此形成了復雜的網絡通道。隨著通信技術和網絡技術的迅猛發展,這種復雜性可能導致黑客、病毒以及惡意代碼等通過各種形式對系統發起惡意攻擊[12],甚至對電力一次設備進行非法破壞性的操作,在沒有進行有效安全防護的情況下,系統存在嚴重的安全隱患。

1)機組級子系統與控制系統,如現地控制單元(local control unit,LCU)、調速器、勵磁調節器等一次設備存在信息交互通道,在沒有采取安全防護措施的情況下,可能導致電力一次設備遭受惡意攻擊或者破壞,影響一次設備的安全運行,甚至造成整個電力系統崩潰。

2)廠房級子系統接入企業管理信息網,黑客、病毒等可通過網絡通道對廠房級子系統進行攻擊、入侵,影響系統的穩定運行,甚至會對一次設備的安全乃至整個電網安全造成威脅。

3)重要數據的安全性威脅。由于HOMS 系統中的數據集中存放在少量幾個數據庫中,而目前存在著大量的SQL 注入等攻擊漏洞,將會對HOMS數據產生威脅。

2 安全隔離網絡設計

2.1 安全區劃分

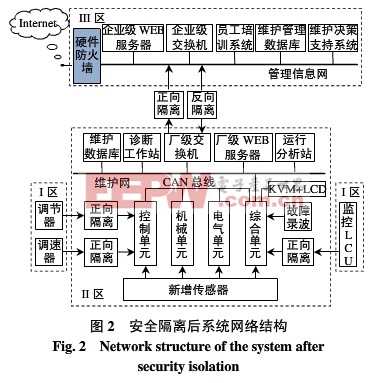

為了防范黑客及惡意代碼等對電力二次系統的攻擊侵害,根據國家電監會發布的《電力二次系統安全防護規定》,將二次系統按照安全級別劃分為不同的安全工作區。HOMS 系統與生產密切相關,但不直接控制生產過程。為了發揮HOMS 系統強大的遠程監測與分析診斷功能,使安全III 區用戶能正常使用HOMS 系統,所以電廠將HOMS 系統企業級子系統部署在安全III 區,廠房級子系統及機組級子系統劃分在安全II 區,保持原有結構不變。與HOMS 系統相關的多個系統分別屬于不同的安全區,如:監控系統、調速器等屬于安全I 區,管理信息系統屬于安全III 區。

2.2 安全隔離后系統的網絡結

構安全分區后,對HOMS 系統進行隔離,主要是調整系統網絡結構,切斷不必要的網絡通道,對存在安全隱患的網絡通道加裝安全防護裝置[13]。在安全II 區與安全III 之間,加裝正、反向隔離裝置,切斷其TCP 連接,確保安全I 區和安全II 內系統不會受到直接的網絡攻擊。企業級子系統與廠級子系統通過正、反向隔離裝置有機地聯系在一起,這樣既確保了HOMS 系統數據的安全性,又實現了安全II 區與安全III 區的數據交互;機組級子系統與安全I 區設備通過正向隔離裝置進行隔離,并切斷機組級子系統向安全I 區設備發送數據的通道,保證電力一次設備的安全性和可靠性;企業級子系統,通過硬件防火墻與管理信息網相連,抵御網絡惡意代碼等的攻擊。安全隔離后系統的網絡結構見圖2。

3 安全隔離數據傳輸策略設計

3.1 總體思路

安全隔離后,安全I/II 區與安全III 區之間安裝了電力系統專用橫向隔離裝置。隔離裝置切斷了安全區之間的TCP 連接,禁用了SQL 等數據查詢命令;且安全區之間數據只能單向傳輸,因此系統許多原有的應用及數據傳輸方式將不能使用,需要進行改造才能適應新的網絡結構。目前,在HOMS系統中,主要的數據包括實時數據和歷史數據[14]。不同的數據其傳輸策略也不相同。

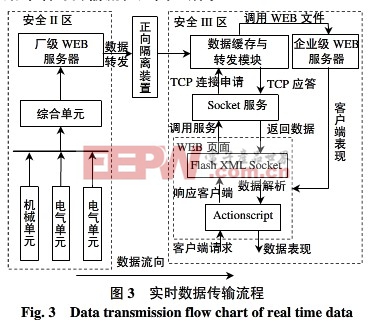

3.2 實時數據傳輸策略

實時數據表征機組實時運行狀態與健康狀態,貫穿整個監測系統,其數據源位于HOMS 系統底層設備單元的數據采集系統。各設備單元將采集到的實時數據經過分析處理,上傳至綜合單元;綜合單元進行數據綜合和存儲,并以每1s 一次的頻率向上轉發至廠級WEB 服務器;廠級WEB 服務器上部署數據轉發程序,接收實時數據,響應客戶連接請求,并以Flash 及曲線的形式將實時數據展現給用戶。

加裝隔離裝置以后,位于安全II 區的用戶對實時數據的瀏覽不受影響,但位于安全III 區的用戶由于無法向安全II 區發送TCP 數據連接請求,所以不能獲取實時數據。為此采取的數據傳輸策略為:選擇面向無連接的UDP 傳輸模式,由廠級WEB服務器主動將接收到的實時數據轉發至企業級WEB 服務器。由于在實時數據與客戶端的交互過程中,Flash 可視化及曲線顯示模塊不支持UDP 協議,因此必須在企業級WEB 服務器上對實時數據進行轉換,并以TCP 模式與客戶端進行通信,通過可視化模塊中的腳本完成實時數據的交互。實時數據詳細的傳輸流程如圖3 所示。

改變數據傳輸策略后,處于安全III 區的用戶在WEB 頁面提交查詢請求給Flash,Action Script腳本響應客戶端動作并調用Socket 服務,向數據緩存與轉發模塊提交TCP 連接申請;轉發模塊與客戶端建立通信連接后,從企業級WEB 服務器調出指定的Flash 文件并接收從安全II 區轉發過來的實時數據,最后返回到WEB 頁面展現給用戶。

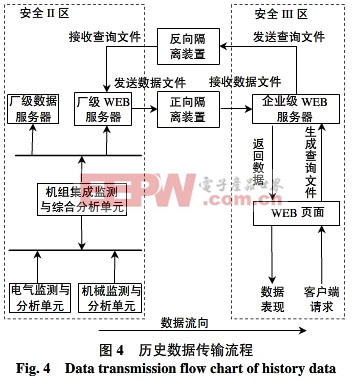

3.3 歷史數據傳輸策略

歷史數據表征機組歷史運行狀況與健康狀況,為專家進行機組故障辨識、故障分析與診斷提供了寶貴的運行數據與樣本資料。它是由機組綜合單元根據各設備單元上傳的監測數據,經過分析和處理所得到的,根據其距離當前時間的長短分別保存在廠級數據庫服務器和機組綜合單元的數據庫中(距今超過3 個月的數據保存在廠級數據庫服務器中,否則數據保存在機組綜合單元的數據庫中)。根據數據生成方式以及保存條件的不同,歷史數據可分為原始采樣數據、瞬變狀態數據、詳細狀態數據、概要狀態數據與趨勢數據。用戶可通過WEB 服務器使用SQL 命令訪問數據庫進行調閱。

由于SQL命令是一種基于TCP協議的雙向訪問方式,加裝橫向隔離裝置之后,TCP 連接被切斷,安全Ⅲ區用戶將無法通過數據庫查詢命令訪問歷史數據,所以必須進行應用程序改造。改造后的數據傳輸方案為:企業級WEB 服務器響應遠程用戶請求,將數據查詢命令寫入文件;反向隔離通信軟件將文件進行加密,并通過反向隔離裝置傳至廠級WEB 服務器,廠級WEB 服務器實時檢測文件更新,讀取文件,根據查詢命令訪問數據庫服務器獲取數據,生成數據文件;正向隔離通信軟件將數據文件通過正向隔離裝置返回企業級WEB 服務器,企業級WEB 服務器訪問數據文件,生成WEB 頁面,與用戶完成數據交互。歷史數據傳輸流程見圖4。

交換機相關文章:交換機工作原理

評論