讓盲人重見光明,電子視網膜植入芯片結構與應用

隨著不斷有研究結果表明電子視網膜植入芯片可以改善病人的視力,電子視網膜植入芯片也因此越來越受關注。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/199676.htm目前約有30個研究小組正在對電子視網膜植入芯片進行研究。位于德國羅伊特林根的Retina Implant AG公司已經進行一次成功的臨床實驗研究,結果表明,視網膜下刺激技術能讓原本失明的患者辨認出字母表上的圖案和字母。此次研究讓人更加堅信,電子視網膜植入芯片可以讓盲人重見光明。

遺傳性視網膜病變(視網膜色素病變)會導致感光細胞逐漸喪失功能,并且在很多數情況會導致病人完全失明。在美國有超過10萬視網膜色素病變患者,估計全世界約有300萬不同程度的視網膜色素病變患者。雖然目前正在研制新藥,但尚沒有能治愈這種疾病的良方。然而,在這些患者中,大多數人可能在不久后就可以通過一款植入式攝像頭芯片將視力恢復到一定程度。

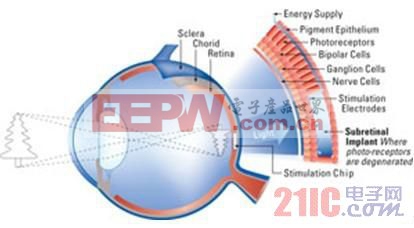

在正常的眼睛中,入射光線通過視網膜的透明組織射入,并落在眼睛底部的12億桿細胞和600萬錐細胞上。入射光線經過多級處理后被轉換成電子信號。這些信號經過位于視網膜下面的雙極細胞、水平細胞和無長突細胞層進行初步處理,然后傳送給神經節細胞。神經節細胞的軸突與視覺神經進行通信,將在這之前獲取到的信息傳送給大腦的視覺皮層(如,視覺中心)。

視網膜下植入芯片

患有視網膜色素病變的患者即使在失明后,其大部分視網膜仍然能正常工作。盡管正常用來將光線轉換成神經信號的桿細胞和錐細胞已經發生病變,但用來將信息進行預處理后送往大腦的大部分視網膜神經組織仍然是完好的。換句話說,視覺器官仍然能工作,只是沒有了信號輸入(感光細胞不能工作)。基于這一理念,Tübingen大學眼科診所(University Eye Clinic)的Eberhart Zrenner與該大學的自然科學和醫藥學院合作開發了一款視網膜下植入芯片。

該大學所研發的植入芯片,用由脈沖激發的光敏電子刺激替代自然光線刺激,使病人能產生光感(人工觸發的光現象)。由于電子刺激常常涉及很多細胞,因此病人不能很清晰地看清楚物體,但還是能夠定位光源和找準物體所在位置。

用視網膜下芯片替代病變的感光細胞

植入芯片位于視網膜下(如,視網膜的后面)。從解剖學的角度來看,它正好替代了病變的感光細胞(見圖1)。從信號處理的角度來看,這占有一個非常重要的優勢,植入芯片的視網膜下刺激充分利用了從視網膜到視覺神經的全部神經回路。在接近光亮的時候,電子信號被觸發,刺激強度與入射光線的強度一致。光學圖像被準確地用一種電子刺激模式所取代。

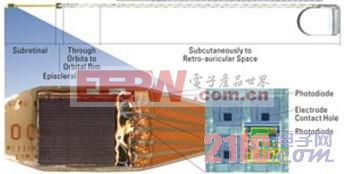

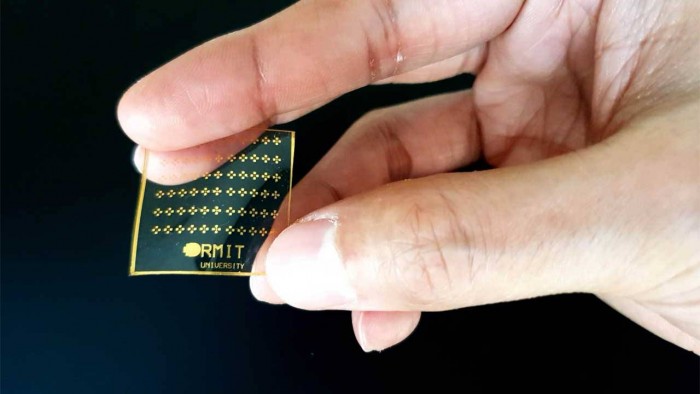

視網膜植入物體由一塊尺寸為3 × 3 mm、厚為 70-µm的芯片組成。芯片上分布有1500個像素單元,每個像素單元由一個光敏二極管、一個對數差分放大器和一個50 × 50-µm的銥電極組成,銥電極用于引導電子刺激信號到視網膜。IMS協助參與了該電路的開發。因為用到了0.8-µm CMOS技術,所以該芯片是一款純粹的模擬芯片,其功耗極低(最大為10mW),來自芯片電源的被傳送到視網膜的熱量保持在0.5K以下。微芯片被放置在一塊薄且極柔軟的聚酰亞胺電路板上,該電路板使用黃金線路來傳送功率和控制信號(見圖2)。極精細的聚酰亞胺帶線被連接到一根薄的纏繞電線上,微芯片就是由這根電線供電的。這根有彈性的電線穿過眼眶到顳骨,然后從這里延伸到耳朵后面的某一點,再從這連接到一個帶陶瓷外殼的感應電源。通過附著在皮膚上的次級線圈感接收電能。兩個線圈中的永久磁鐵可以確保其緊密接觸。

聚酰亞胺載板上的CMOS攝像芯片通過一根硅電線連接到無線電源接收器。

所有組件必須生物兼容不為人體所排斥,并且必須具有長期穩定性。這是一個技術大難題,除了要使用和組合新材料,還另有其它要求。由于與視網膜周圍組織接觸,組件必須采用嚴格密封的保護層。必須對它們進行大量測試,證明該設備能夠抵抗人體內的腐蝕性環境。至關重要的一點是,電壓的存在會大大地加速腐蝕過程。材料的選擇和其加工工藝至關重要。

最重要的是,電極和其在芯片上的觸點起著決定性的作用。可用電極的表面必須盡可能小,但同時又要能提供盡可能大的表面,用來確保與視網膜進行良好接觸。出于這一原因,電極必須采用不規則形銥來生產,這類材料允許傳送更多電荷。

當脈沖持續時間約1微秒,每像素的電荷量約在2–5nC的時候,能得到最理想的視覺感知。這相當于一個高達2V的電壓。刺激頻率通常為5到7 Hz,因為若是提高頻率會導致視網膜過度刺激。病人會覺得有點眼花。

臨床研究和結果

在蒂賓根大學眼科診所進行的臨床初步研究期間,對11位患者首次進行了長達四個月的視網膜植入芯片測試。德國蒂賓根大學眼科診所與德國里根斯堡大學眼科診所進行合作,對這項新型外科手術的開發給予了高度重視。手術涉及創建一個穿過眼睛外部鞏膜的小型入孔。在切除玻璃體之后,視網膜自其下層支撐層往上抬升,這樣可以將安裝有芯片的柔軟薄膜推進到視網膜下,接近視網膜黃斑。這一點的神經細胞密度是最大的,并且有望形成最有效的刺激。接下來是精確定位,穿過鞏膜的小窗口再次被關閉,從而將薄膜牢靠地附著在眼睛的球體上,這樣芯片就有一個穩定的位置,而不會受到眼球轉動所產生的張力的影響。

評論