人體通信系統的設計挑戰和應對策

如何從人體獲得相關數據?本文將探討設計植入人體的嵌入式系統所面臨的功率、耐用性和射頻等方面的挑戰。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/199559.htm以往科幻小說作者的種種幻想在醫療設備設計人員手中已逐漸成為現實。僅在幾年前,人體通信網絡的概念還只出現在星際旅行(Star Trek)這類影視作品中。而如今,得益于先進的超低功率射頻(RF)技術,患者的心臟起搏器可以與醫生辦公室進行無線通話,隨時報告最新健康情況。

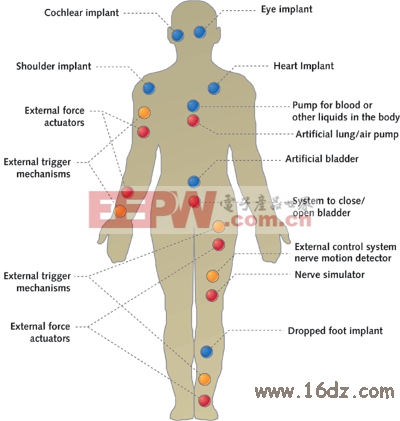

植入人體的醫療設備及系統的范圍在迅速擴大。從1950年代末的第一個心臟起搏器起步,人體設備不斷發展,現在,已被使用來調節身體功能、模擬神經,以及治療諸如帕金森氏癥、阿茲海默癥和癲癇癥等疾病。如圖1所示,當前,幾乎患者健康的每個方面都能夠通過植入設備來進行監控或調節。而這些設備向設計人員提出了獨特的功率、信號處理和通信方面的挑戰。

要成功設計這些植體系統,需要克服一些獨有的挑戰,尤其是在通信和控制方面。這可能意味著多個植體設備間的協作;例如,某個以往被限制在輪椅中的患者可以通過對腿部神經施行功能性電刺激(FES)來完成短距離行走

在本文中,我們將介紹人體通信系統的一些獨特挑戰,以及有關植入系統設計的某些常用技術、生物兼容性和相關法規等問題。

頻帶問題

專用于醫療植體設備通信的全球公認頻帶是直至最近才有的。過去,在需要植體系統和監控系統間通信的地方,大多數設備制造商都采用基于線圈磁耦合原理的短程系統。這些系統要求醫療設備和編程器間進行極短距離耦合(小于10厘米),而且數據傳輸率很有限。

聯著國際電信聯盟ITU-T Recommendation SA 1346建議的出臺,402MHz到405MHz被劃定為醫療植體通信服務(MICS)共享頻帶,這種情況隨之改觀。相關標準已在美國聯邦通信委員會 (FCC) CFR47 Part 95.628法規和歐洲電信標準化委員會的EN301 839標準監督下分別于美國、歐洲予以實施。預期幾年內MICS將成為一項真正的全球化標準。

鑒于醫療保健費用的增多,人口的老化,以及家庭醫療監控逐漸受到認可,MICS頻帶將不斷推動遠程醫療技術的進步。利用MICS,醫療保健供應商能夠在植體設備和基站之間建立起一個高速、更長距離(典型值2米)的無線連接。例如,起搏器中的超低功率RF收發器可以把患者的健康和設備操作方面的數據以無線方式發送到病床邊的RF收發器。數據再從這一基站經電話或互聯網轉發到醫生那里。

圖1: 患者健康的幾乎每個方面都能夠通過植體設備來進行監控或調節。

對于那些體內植入有醫療器件的患者而言,先進的超低功率RF技術將大幅改善他們的生活質量。利用雙向RF鏈路,醫生能夠遠程監控患者的健康狀態,并無線調節植體設備的性能。這意味著患者不再需要頻繁進出醫院,而代之以遠程監控,當檢測出問題時,醫生再通知患者前往醫院。

402到405MHz頻帶非常適合于人體通信網絡,這是由人體內的信號傳播特性、頻帶體驗者的適應性(氣象氣球等氣象輔助設備)以及頻帶的國際性可用性決定的。MICS標準允許10個信道,每個信道300kHz,輸出功率限制在25μW。

功耗、尺寸和成本挑戰

功耗和尺寸是人體通信設備設計中最重要的考慮事項。這二者密切相關,在設計的每個階段都必須予以重點考慮。

節省功耗的主要目的是為了延長設備的使用壽命或引入更多的功能。功耗和功能性這兩個目標可通過集成盡可能多的片上元件來實現,節省下來的空間可用來增添額外的電池或電路。

除芯片級設計之外,器件的總體尺寸也是設計人員必須考慮到的一個問題。正如移動電話和DVD播放機的尺寸逐年縮小,醫療設備制造商也在不斷努力開發讓患者更感舒適的產品。在醫療應用中,40×40×6mm尺寸的設備仍嫌過大,因此,需要集成盡可能多的片上元件,把外接電路減至最少是很容易理解的。

成本問題更強化了對集成度的需求,因為在醫療植體領域,器件價格大不同于商業領域。批量生產情況下,一個普通電容器成本不超過1美分,而在植體領域,則往往達1美元左右。一塊不過25美分的石英晶體若用于起搏器,可能價格就變成10美元。這種價位差異的原因之一在于大部分器件公司都不愿意冒因醫療故障被起訴的風險而為植體應用產品提供器件,故導致了競爭的缺乏。此外,較之同類的工業用元件,植體元件必須通過更多的測試、驗證和審批,這些都進一步提高了總體成本。

醫療設備可劃分為兩類,一類采用非充電型內置電池(如起搏器),另一類采用耦合感應電源(如人工耳蝸)。前者通過使系統運行時占空比較大來實現節電。收發器大多數時間處于關斷狀態,因此斷態電流與定期查尋通信設備所需的電流必須極低(小于1μA)。這兩種情況下,發射和接收都要求低功耗。

評論