3D打印遇上直接制造的革命潛能

一個在加拿大學建筑、到英國學工業設計的年輕設計師,兩年前回臺灣成立工作室繼續創作,最新的一款作品在國內的群眾募資網一上架,約一周就達到了募資目標,到筆者截稿前則已完成目標的400%,也就是超過240萬元。

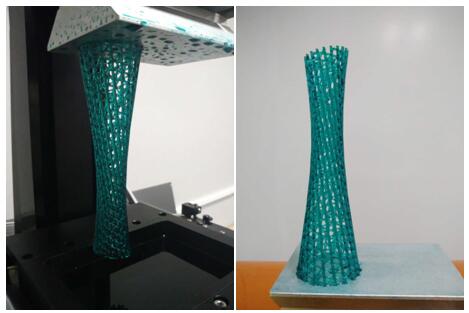

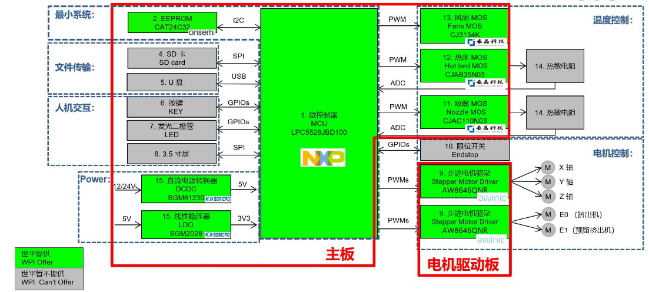

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/192722.htm他的作品正是時下火熱的3D打印機,其三角柱體的簡潔造型,不僅獨樹一格,實際印制出的物作也相當精細(0.05mm),打印高度更高出同級的產品(33cm)。這些特色,加上5萬元的定價,讓它成為極高CP值的一款3D打印機,也難怪會這么受到贊助者的支持。

近來3D打印成為最熱門的話題,除了外觀件的原型外,似乎連食物、槍枝、人體組織都能印的出來。不過,郭臺銘跳出來講的一番話,雖然引起不少撻伐之聲,但也讓大家冷靜來想一想,3D打印「改變世界」的潛力是否真的那么大、會怎么發生?

目前多數人想到的是,3D打印機將像現在的列表機一樣,發展到每家企業、甚至是家家戶戶都有一臺的光景,而隨著3D打印機的低價機種已下殺到1–2萬元臺幣,看起來似乎很有可為。不過,這些超低價的機種,打印的質量實在讓人不敢恭維,現在市場成長最快的,該是定價在5–8萬元的類專業機種吧。

對于有外觀件原型設計需求的公司,這樣的價位和買個兩臺PC相差不多,添購一臺來做產品開發工具,可省下不少送件打樣的開銷,且可以不斷輸出修改,確實是劃算的投資。因應3D打印話題升溫,這個定位的3D打印機(主要是FDM機種)最先受惠。

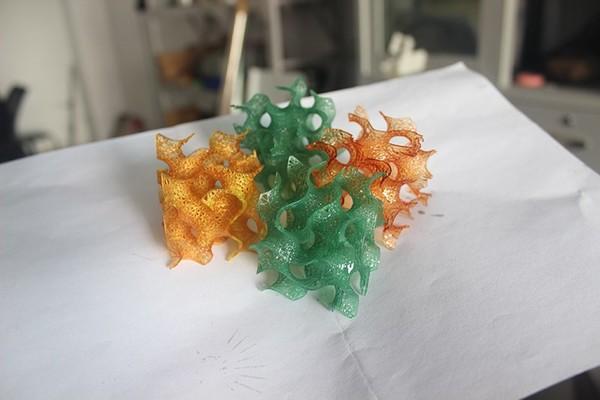

不過,這類3D打印機仍然有材料、強度、色彩、精細度等應用限制,使得動輒上百萬的粉末型、雷射燒結或光固化等機種,還是有其市場存在。事實上,入門機種的普及,也會帶動高階機種的市場成長,而需求大多來自于提供服務的廠商。當終端用戶決定了設計原型,想要多印幾個精致、上色的原型對象出來以供客戶參考時,就會尋求這些RP(Rapid Prototyping)業者的代印服務。

然而,上述的發展還談不上引發「產業革命」的深遠程度,頂多是做大了RP的市場,或是解放了更多來自基層的設計能量。要談3D打印所具備的革命潛能,還得從DDM(Direct Digital Manufacturing)的角度切入來看,包括美國的AMP計劃、德國的工業4.0和英國的高值化制造等,無不著眼于此。

美國總統歐巴馬可說是把「先進制造」時刻都掛在嘴邊的一位推手,他在2011年中率先提出AMP先進制造伙伴計劃,日前已進化到2.0的版本,而3D打印積層制造則是該計劃致力推動的先進制程技術之一。

誠如工研院南分院積層制造與雷射應用中心曾文鵬總監所剖析的,從制造端來看,當具有數字制造特性的3D打印技術,遇上金屬積層的直接制造工法,確實具備對量產及利基市場的巨大影響力。不過,它并不會取代傳統的CNC等制造技術,而是幫助制造業跨越過去難以做到的門坎,例如中小量客制、復雜工法(如3D流道或復雜曲面加工),以及結合文創的高附加價值設計及服務。

不過,這類印完即能商用的金屬積層機種,售價動輒是千萬、甚至數千萬之譜,離「大眾」市場可說是非常遙遠。如果能打通從5–6萬的設計原型到這千萬級直接制造機種的供應鏈環節,對于產業升級該有很大的幫助。

政府(經濟部)在今年中委派南分院主導推動的「育成暨試量產工場」,并是基于此立場而成立。目前仍在鴨子劃水、積聚能量,會交出什么成績呢,令人期待。

評論