基于RFID傳感器網絡的目標跟蹤問題研究

1 引言

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/163879.htm射頻識別(RFID)技術,是一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術(以下通稱RFID技術)。RFID是利用射頻信號自動識別目標對象并獲取相關信息的,它是自動識別領域的一個重要分支。RFID具有一次處理多個標簽并可將處理狀態寫入標簽、不受大小及形狀限制、耐環境性強、穿透性強、數據的記憶容量大、可重復利用等許多優點。因此,近年來RFID技術已經被廣泛應用于社會、經濟、國防等眾多領域,在制造業、服務業等諸多行業中顯示出巨大的發展潛力與應用空間,并將對整個社會信息化水平的提高,以及加強國防安全等產生廣泛的影響,其前景是非常可觀的。[1][2]

盡管RFID也會經常被描述成一種基于標簽的,并用于識別目標的傳感器,但是相對于通常意義上的傳感器,RFID讀寫器還是有很多缺點。因為一個標簽所能存儲的僅僅是一個唯一的識別碼,并不能實時感應當前環境的改變。而且,RFID系統的讀寫范圍也受到讀寫器與標簽之間距離的影響。因此提高RFID系統的感應能力,擴大RFID系統的覆蓋能力是亟待解決的問題。

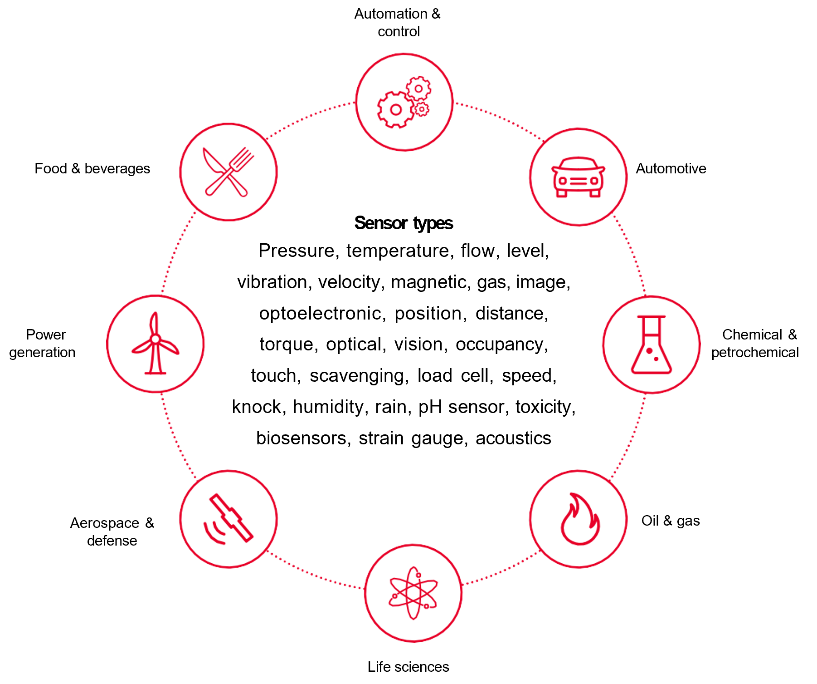

無線傳感器網絡(WSN)是由大量功率低、體積小、價格便宜、具有通信與計算能力的微小傳感器節點構成的“智能”自治測控網絡系統,一般密集布設在無人值守的監控區域,能夠根據環境自主完成指定任務,其目的是協同地感知、采集、處理網絡覆蓋范圍內的信息并將其提供給用戶(以下簡稱WSN)。目前WSN已經受到了全世界的大范圍關注,成為了熱門的研究領域。WSN整合了傳感器技術、嵌入式計算、自動控制技術、無線通訊技術,并且能夠實時的檢測、感應、收集周圍的環境信息。[3][4]

隨著RFID和WSN技術的發展以及各領域應用越來越高的需求,RFID和WSN整合和集成已成為必然的發展趨勢。其一,新一代RFID標簽,尤其是主動RFID標簽通常已經嵌入了傳感功能。此外,基于傳感器網絡的應用中,常常需要對個體傳感器或目標對象進行發現和識別。傳感和識別技術集成,加上全局IT和通信系統的配置,能讓人們對物理世界的狀態有更深刻的認識,并用以指導或改變人們與物理環境的交互方式,實現對許多領域更為有效的交互和管理,如后勤管理、遠程醫療、環境監控、住宅管理與控制、安全維護以及工業應用等領域。

RFID和WSN的應用領域有所不同。大部分的WSN都是應用在有計劃的對物理環境進行監控的系統中,而RFID則是應用在供應鏈中的單品識別。盡管RFID和WSN在很多方面都有不同,但是兩者都是通過信息技術與物理世界相聯系,具備相結合的條件。

本文在充分研究了RFID和WSN技術的基礎上,提出了將RFID讀寫器與傳感器網絡相整合的RFID傳感器網絡。這一網絡不僅可以擴大RFID系統的覆蓋范圍并且可以擴展RFID信息系統的信息種類。我們還初步將這一RFID傳感器網絡應用于目標跟蹤問題的解決,得到了較好的實驗結果。

2 RFID傳感器網絡

2.1 RFID 系統

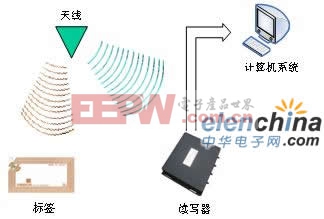

典型的RFID系統如圖1所示,是由電子標簽(Tag)、讀寫器(Read/Write Device)、天線(Antenna)以及負責數據交換、管理的計算機系統等組成。[5]

圖1 典型RFID系統組成

電子標簽分為有源和無源兩種,存儲著需要被識別物品的相關信息,通常被放置在需要識別的物品上,它所存儲的信息通常可被讀寫器通過非接觸方式獲取。讀寫器由無線收發模塊、天線、控制模塊及接口電路等組成,由讀寫器讀出的標簽信息可以通過計算機以及網絡系統進行管理和信息傳輸。RFID天線就是閱讀器和標簽用來發送能量的裝置,目標是傳輸最大的能量進出標簽芯片。計算機系統通常用于對數據進行管理,完成通信傳輸等功能。讀寫器可以通過標準接口與計算機通信網絡連接,以便實現通信和數據傳輸功能。

2.2 WSN系統

傳感器網絡結構如圖2所示[6],傳感器網絡系統通常包括傳感器節點、匯聚節點(SINK節點)和管理節點。大量傳感器節點隨機部署在監測區域,通過自組織方式構成網絡。傳感器節點監測到的數據沿著其它傳感器節點按多跳方式進行傳輸,經過多跳后路由到匯聚節點,最后通過互聯網或衛星到達管理節點。用戶通過管理節點對傳感器網絡進行配置和管理,發布監測任務以及收集監測數據。無線傳感器網絡由大量微小、低功耗、低價格的傳感器節點組成,每個傳感器節點都在有限的能力和存儲空間基礎上運行具有并發操作、環境監測、無線通信等特征的應用程序。這些節點通過各類傳感、通信裝置與其所處的環境實現交互。傳感器網絡一般具有小尺寸和低功耗、能量有限、通信和計算能力有限、動態性、分布式以及以數據為中心等特點。

圖2 傳感器網絡體系結構

2.3 RFID傳感器網絡

評論