無線傳感器網絡覆蓋連通性研究

1引言

集成傳感器技術、微機電系統(MEMS)技術、無線通信技術和分布式信息處理技術的無線傳感器網絡(WSN,wirelesssensornetworks)是當前信息技術的前沿之一,也是當今的研究熱點,受到了廣泛的關注。目前,無線傳感器網絡逐漸成為一種廉價、方便的信息采集方法,尤其是在敵對和惡劣的網絡應用環境下,傳統的方法代價高昂而幾乎無法使用。如文獻[1~3]中的戰場生存性應用、一些安全相關的應用以及災難管理等應用,無線傳感器網絡都顯示了巨大的應用價值。在上述應用中,傳感器節點往往是隨機地部署在監測區域,一直工作到能量耗盡為止。

無線傳感器網絡部署之后,傳感器節點采集現實生活中諸如熱、光或者某個監測對象的相關物理信息,對于傳感器網絡中各個節點,都通過自身的傳感電路感知監測對象的相關信息,獲取原始數據,然后通過一類稱為基站的特殊節點經過相應處理并傳送到外界的控制中心。在傳感器網絡中,基站的能量和處理能力都較普通節點強,基站在網絡部署時基本部署在其他傳感器節點的附近,其功能是在傳感數據傳送到外界控制中心之前對其進行相應的處理,如通過數據匯聚和融合,基站過濾掉原始傳感數據中一些錯誤和無效的數據,并消除冗余數據,同時,基站也會定期對傳感數據進行匯總處理。在文獻[4]的傳感器網絡應用中,經過基站融合后的傳感數據可以有效地用來追蹤和識別監測目標;在一些災難急救的傳感器網絡應用中,融合后的傳感數據可以有效地預測幸存者的健康狀況以及遇難者的準確位置信息等。

傳感器網絡節點部署之后,如何保證網絡的連通性一直是研究界非常關注的問題,國內外研究界提出了一些相關的算法和協議,比較有代表性的有:文獻[5]集中討論了傳感器感知模型非圓時網絡覆蓋和連通性之間的關系;文獻[6,7]針對網絡的使用壽命問題,研究了如何在部署的網絡節點中選擇足夠的節點以構成網絡的覆蓋連通集;文獻[8]討論了在對部署節點位置信息未知的情況下,如何能有效地保證網絡連通性覆蓋的問題;在文獻[9]中,詳細研究了不同情況下的傳感器網絡覆蓋連通性的分析方法;文獻[10]給出了一種改進的傳感器節點覆蓋優化方法。

針對傳感器網絡的覆蓋連通性問題,本文將在第2節討論無線傳感器網絡覆蓋連通性理論及網絡模型。第3節采用了一種節點代理基站來解決網絡中不可達節點的連通性方案。第4節將給出在第2節中所給模型的基礎上進行網絡覆蓋連通性判定的算法。第5節對提出的基站代理方案和節點連通性判定算法進行實驗。第6節是結束語。

2網絡覆蓋連通性理論及網絡模型

傳感器網絡節點連通性的要求與adhoc網絡大致一致:1)信息必須有一條或足夠多的路徑從信息源轉發到目的節點(基站);2)信息在轉發過程中延遲盡量小。信息的轉發路徑越多,系統越可靠,但由于需要多個中間節點同時處于工作狀態,節點能耗增加,系統壽命降低。無線發射器件的能耗隨著收發距離長度的變大呈指數增長,采用多跳方式信息轉發代替點對點通信,可以節約大量的能量。但過多的跳數會增加信息接收轉發的次數,同樣會帶來額外的能耗。因此,將上述2個矛盾的因素折衷,適當控制轉發節點的個數是降低能耗的關鍵。

通常,理想狀態下具有節點連通性優化作用的密度控制所要解決的核心問題同覆蓋優化類似,但節點的約束條件更多。將所有傳感節點組成的集合分為{h1,h2,…,hm}等m個子集,即 ,設hi為組成主干連接網絡的傳感節點的一個集合,si是傳感器節點。每個處于傳感狀態的非主干節點能夠與至少一個主干節點通信,主干節點之間必須有一條且至少一條直接或間接的路徑實現二者相連。

,設hi為組成主干連接網絡的傳感節點的一個集合,si是傳感器節點。每個處于傳感狀態的非主干節點能夠與至少一個主干節點通信,主干節點之間必須有一條且至少一條直接或間接的路徑實現二者相連。

基于上述理論,給出一個一般意義上的無線傳感器網絡模型,描述如下。

設N個傳感器節點隨機地部署在某一區域,節點擁有有限的電池能量和數據處理能力,在網絡應用中節點的任務是按照外界控制中心的需要進行動態的工作,基站部署在其他傳感器節點附近。假設傳感器節點和基站都處于靜止狀態,且基站可以獲悉其他節點的位置信息。基站采用文獻[11,12]中的beacons信號在網絡觸發階段發現活動節點,基站負責組織協調傳感器節點采集相關監測數據,匯聚融合原始傳感數據并與外界控制中心進行聯系,最后由控制中心把處理完的有用信息傳遞給用戶。

在系統模型中,設傳感器節點能夠向基站報告其剩余能量信息,并能智能地切換開啟和休眠狀態,且傳感電路和數據處理電路可以智能開關,另外,節點傳輸距離可以通過編程進行調節控制。值得注意的是,SenTech公司開發的聲覺通道模塊[13]傳感器節點具有上述功能。設傳感器節點可以作為數據轉發的中繼。基站擁有可以根據實際任務和環境的需要智能地選取部分傳感器節點進行工作、選擇數據路由以及媒體訪問仲裁的網絡管理功能。在網絡系統模型中,網絡的組織和管理都是基于能量意識的,依賴于每個傳感器節點的能量知識,網絡的控制參照傳感器節點的工作狀況和能量剩余情況。

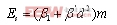

在系統中,參考文獻[14,15]中節點通信時的能量消耗模型,模型中定義的節點發送信息和接受信息的能量消耗公式如下。

發送信息能量消耗: , 接收信息能量消耗:

, 接收信息能量消耗: , 其中,Es表示節點發送消息的能量消耗;β1和β2分別表示節點在發送和接收信息過程中單位信息所耗損的能量,其值均取為50nJ/bit;β’表示單位信息在傳送過程中由于信號保持而在單位面積(m2)耗損的能量,其值取為100pJ/bit/ m2;m表示信息位數;d表示信息傳輸距離。

, 其中,Es表示節點發送消息的能量消耗;β1和β2分別表示節點在發送和接收信息過程中單位信息所耗損的能量,其值均取為50nJ/bit;β’表示單位信息在傳送過程中由于信號保持而在單位面積(m2)耗損的能量,其值取為100pJ/bit/ m2;m表示信息位數;d表示信息傳輸距離。

基于以上無線傳感器網絡的系統模型,給出以下一些定義。

定義1傳感器節點間的連通性。若在無線傳感器網絡部署區域內,節點之間總可以某種路由方式相互傳送信息,則稱在網絡覆蓋區域內節點之間是連通的。

定義2無線傳感器網絡的連通性。若在無線傳感器網絡部署區域內,對于所有節點的極大子集,基站總是可以某種路由方式傳送相關控制信息到該節點集合中的任何節點,且該節點集合中的任意節點間也是連通的,則稱在該網絡覆蓋區域內由此極大節點子集組成的無線傳感器網絡是連通的。

在無線傳感器網絡中,傳感器節點的能量主要花費在對外界信號的轉換處理和進行數據通信的開銷方面。由于節點的能量是由有限的電池提供,如果在網絡工作時一直讓節點在任何情況下都處于開啟狀態則會降低節點的使用壽命,從而影響整個網絡的使用壽命。因此,如何有效地利用基站優化組織和管理無線傳感器網絡節點對于網絡的優化應用具有重要的意義。一類面向任務的傳感器網絡應用可以選擇性地開啟覆蓋區域內的傳感器節點并平衡節點的負載,對于任務無關的節點使其處于休眠狀態,這樣可以節約寶貴的傳感器節點能量,達到延長節點乃至整個網絡壽命的目的。

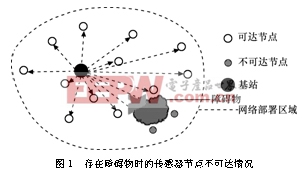

上述網絡優化過程的前提是基站必須獲悉網絡中節點情況,只有確保覆蓋區域內網絡節點的連通性基站才能有效地對節點進行組織和管理。在傳感器網絡通信中,節點與基站之間理想通信模式是使用短距離的通信方式,這種方式假設基站對于網絡中的節點在任何情況下都是可達的,然而,這并不符合實際。因為在部署傳感器網絡時沒有統一的模式,且網絡部署環境有很大差別。在許多實際應用場景中存在各種障礙物(如建筑物、樹木以及其他一些干擾信號等)會阻礙節點和基站之間的正常通信,有時這些障礙物甚至會使節點處于不可用狀態。

圖1描述的是當基站和傳感器節點都處于彼此的通信范圍內時,由于障礙物的存在使得基站不能夠與被阻礙節點進行直接通信的情況。

對于基站和傳感器節點不能直接通信的另一種情況如圖2所示,在傳感器網絡部署區域內,有部分節點處于基站的傳輸范圍之外,此時基站和這部分節點就不能進行直接通信。

評論