HSPA+與LTE關鍵技術對標分析

隨著3G移動通信網絡在全球的大規模建設,市場對數據業務的需求也在急劇上升,移動寬帶技術的發展越來越快。這些技術主要集中在2個方面,一是3G技術的演進——HSPA+,一是4G技術的出現——LTE。對于HSPA+,通過不斷引入高階調制、多入多出、雙載波等技術,提高峰值速率;對于LTE,則采用頻率效率更高的OFDM技術,從而達到5 bit/Hz以上的高效編碼效率。

目前HSPA+網絡在全球已經得到了大范圍的部署。截至2010年底,全球已經有67個國家的148個HSPA+商用網絡的演進計劃,其中103張網絡已完成在57個國家的商用部署(包括13個雙載波42 Mbit/s HSPA+,11個MIMO 28 Mbit/s HSPA+,79個64QAM 21 Mbit/s HSPA+);支持HSPA+的終端已達到63款,支持HSPA-LTE的雙模終端達到27款。

LTE網絡部署也初現端倪,其發展勢頭,大有后來居上之勢。截至2011年1月,全球范圍內共有17個正式商用的LTE網絡,分布于15個國家和地區,還有52個預商用LTE試驗網,有128個LTE 商用承諾,分布于52個國家。預計到2012年全球范圍內將至少有64個商用的LTE網絡。目前已有26家廠商可以提供47款LTE商用終端,其中包括4款手機。

HSPA+與LTE在許多關鍵技術方面都存在著大量的異同點,本文針對這些關鍵技術的異同點進行對比分析。

1 由分層向扁平化演進的網絡架構

HSPA+采用的是與WCDMA相同的網絡架構,是基于多個不同節點和接口的分層架構。Node B負責糾錯、調制、擴頻以及從基帶到天線發送的射頻信號的轉換等物理層處理。RNC通過Iub接口控制著多個Node B,管理呼叫建立、業務質量處理和小區的無線資源管理等功能,并通過Iu接口,連接到核心網。RNC間采用Iur接口連接,實現跨RNC的切換。分層方法的好處在于,它提供了整體處理的特定結構,使得每一層都負責無線接入功能的不同部分。

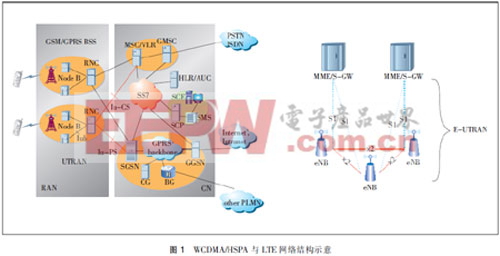

在確定了LTE不需要支持上下鏈路宏分集功能之后,遵循最小化網絡節點的設計原則,LTE采用了單節點的網絡架構。扁平化架構帶來的直接好處就是減少了網絡實體的個數從而縮短了信令和數據傳送的時間并改善了傳輸效率。LTE將WCDMA的RNC和Node B合二為一,產生一個新的網絡節點(eNode B),它負責管理一系列小區。由于eNode B繼承了RNC的大部分功能,因此它比Node B更為復雜,它負責單小區RRM、切換、小區中用戶調度等。eNode B采用S1接口與核心網相連,S1與Iu接口類似。eNode B間采用X2接口連接,主要用于支持激活模式的移動性,只用于相鄰小區的eNode B間。圖1示出的是WCDMA/HSPA與LTE網絡結構。

2 無線接入技術

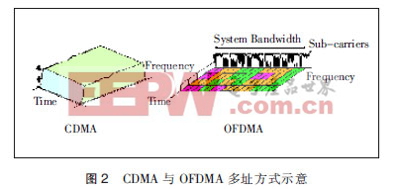

WCDMA/HSPA采用基于CDMA的碼分多址無線接入技術,在較寬的頻譜上進行直接序列擴頻。WCDMA技術使用正交可變長度擴頻碼(OVSF)進行擴頻,對于不同業務承載帶寬不同,則獲得的處理增益不同。在下行方向,碼片速率同為3.84 Mchip/s的OVSF碼和擾碼疊加,起擴頻碼的作用。前者用于區分同一小區下不同信道或用戶,實現碼分多址接入;后者用于區分小區。在上行方向,擴頻碼也是碼片速率為3.84 Mchip/s的OVSF碼和另一個擾碼的疊加,而這時OVSF碼因為不同步,不再用于區分用戶,區分用戶功能靠擾碼來完成,每一個UE都使用自己的擾碼。HSDPA引入HS-DSCH后,為了有效降低數據傳輸所需的網絡側與UE側的工程實現復雜程度,采用固定因子的擴頻碼,即SF=16。對不同傳輸速率的支持可通過多碼傳輸來實現,系統通過給用戶動態分配OVSF序列數目來滿足傳輸速率的要求,3GPP規定最多有15個SF=16的碼字可以用于HS-DSCH。HSUPA引入E-DPDCH后,采用擴頻因子為64~2的OVSF碼,實現較高的上行接入速率帶寬。

LTE采用基于OFDM的正交頻分復用的無線接入技術,OFDM支持基站同時與多個移動終端通信,每個移動終端占用不同的頻率。LTE下行鏈路采用OFDM多址接入方案是因為OFDM具有的特點滿足了LTE設計的初衷:帶有循環前綴的OFDM符號具有相對較長的時間尺度,因此OFDM提供了很高的穩定性來對抗信道頻率選擇性;OFDM提供了頻域的多址接入;靈活的傳輸帶寬可以支持不同大小頻譜分配操作;可以從多個基站傳輸相同的信息實現廣播和多播傳輸。LTE上行鏈路采用DFT擴展OFDM(DFTS-OFDM)技術,是因為DFTS-OFDM可以實現發射信號的瞬時功率變化小(單載波性質)、能在頻域使用低復雜度高質量的均衡、能使用具備靈活帶寬分配的FDMA。圖2示出的是CDMA與OFDMA多址方式。

3 支持的調制方式

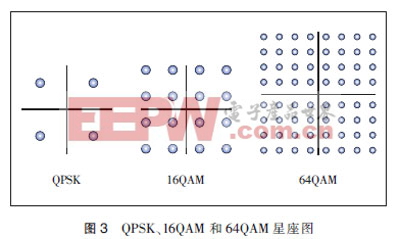

為了提高頻譜資源利用率,在R7版本中HSPA+下行鏈路引入64QAM高階調制技術,上行鏈路增加16QAM。HSPA+下行鏈路支持的調制方式有QPSK、16QAM和64QAM,上行鏈路支持的調制方式有BPSK、QPSK和16QAM。

LTE下行鏈路與HSPA+一樣,可以支持QPSK、16QAM和64QAM調制方式。對于上行鏈路,考慮到終端在發射功率和能耗方面的限制,現有的移動通信系統一般不采用64QAM,而LTE更為重視熱點覆蓋和微小區覆蓋,在最終決定LTE中暫不實現上行單用戶MIMO技術后,經過討論確定要支持上行64QAM調制方式,因此LTE上行鏈路與下行鏈路一樣,支持QPSK、16QAM和64QAM調制方式(見圖3)。

4 信道共享與速率適配

HSPA的一個關鍵特性就是共享信道發送。HSPA下行信道的信道化碼和發射功率可以在小區內的用戶間動態共享,這種共享主要是在時域上進行。HSPA采用動態速率控制的鏈路自適應技術,通過動態調節數據速率可補償動態的信道變化。無線鏈路數據通過調整每一個TTI(2 ms)內所采用的調制方式、傳輸塊的大小和分配給UE的信道化碼集合來實現速率調整。速率控制通常取決于瞬時信道條件,最典型的是通過CQI來獲得的。

評論