從固定互聯網到移動互聯網

標簽:TCP WWW

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/154199.htm前言

移動互聯網是移動通信網和(固定)互聯網相互融合的產物。移動通信網絡和互聯網原來各自在其領域,都取得了巨大的成功,但從商業模型到技術架構,從終端、網絡到應用都存在很多的差異性。二者不同的文化背景和資源優勢,導致以移動電話公司為代表的、以移動話音為主業的移動通信業,與以互聯網和計算機廠家為代表的、以數據通信為中心的互聯網業對移動互聯網的理解在諸多方面有所不同。加之最近兩年,隨著美國蘋果公司以終端為中心在iPhone、 iTouch、App Store等商業和技術方面創新所取得的巨大成功,使得對移動互聯網的理解出現了“三足鼎立”的局面。

1) 以移動網為中心的定義

采用智能手機/手持數字助理、筆記本電腦和上網本等移動終端,通過移動網接入開放互聯網、無線接入協議(WAP)、IP多媒體協議(IMS)等互聯網業務。這個理解主要來自移動通信業,認為移動互聯網是“移動網”的發展,只是所提供的服務從傳統移動通信業務發展到了“互聯網業務”,終端從手機發展到了多種智能終端。這種定義試圖在與3GPP等提出的“移動分組網”加以區別的同時,引入了兩個含糊不清的概念:“移動網”和“互聯網業務”。廣義的講,移動網可以是鏈路層或網絡層,甚至是應用層和內容層的,而這里似乎僅指蜂窩移動網。另外,把IMS等也納入到“互聯網業務”,而IMS是對應用實現的技術性描述,與“互聯網業務”不是一個層面的事情。

2) WEB為中心的定義

通過移動設備(如PDA、手機)或其他便攜設備(如上網本等)連接到公眾網絡上,訪問萬維網(WWW)。這種理解來自互聯網界,認為移動互聯網是互聯網的發展,只突出強調了手持終端在WEB層面帶來的差異性。當然這里的差異性可以是限制性的(如接入速率慢、終端屏幕小等),也可以是優勢性的(更好的便攜性、具有位置信息等)。雖然目前互聯網上絕大多數的應用類型是WEB方式的,但也有一些應用不是(如需要下載客戶端軟件),因此該定義不能涵蓋一些非WEB方式的移動互聯網應用(如部分短消息,地圖等移動應用)。另外,手持終端和無線接入鏈路對移動互聯網的傳輸層和網絡層的影響也未考慮在內。

3) 以終端為中心的定義

以移動終端為中心(注意,不是以手機為中心),通過用戶界面、開發工具、硬件、分布式處理以及3G+WLAN等無線接入能力,對互聯網和移動產業生態系統進行優化,提供了全新的用戶體驗和定價方式。1990年微軟針對個人電腦推出Windows 3.0的創新,徹底改變了PC時代;1995年網景瀏覽器(及其首次公開募股)針對互聯網的創新,讓(固定)互聯網出現了爆炸式增長;蘋果公司從2007 年開始的基于移動終端的創新

(iPhone 、iTouch和App Store),引領了移動互聯網的新時代。

本文從固定互聯網開始,介紹了互聯網的體系架構及所面臨的移動性支持等挑戰,闡述了為應對移動性的挑戰,互聯網目前所做的一些工作以及存在的問題等。文章的最后認為從互聯網的外部看,移動互聯網仍然采用的是互聯網的體系架構,只是在網絡層、傳輸層和應用層等增加了一些移動性支持功能而已。而從互聯網的內部看,移動互聯網增加的這些功能,雖然對互聯網架構都是演進性改變,但因為終端的便攜性和網絡的廣覆蓋等,這些變化將對上層應用產生“革命性”的影響,傳導后對整個人類社會將產生重大影響。

1 互聯網的體系架構

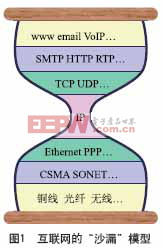

與移動通信網集中控制、層次化路由的體系架構不同,互聯網倡導的是一種建立在“自律”基礎之上的“開放”、“平等”和“創新”,讓人人都可以參與建設和發展的精神理念。在這一精神理念的指導下,互聯網工程界提出了“端到端透明性”的核心設計理念。RFC3439等所描述的“端到端透明性”是互聯網少有的、一直堅持的體系架構的核心設計原則。所謂“端到端透明性”,就是在互聯網協議(TCP/IP)的設計中,將互聯網系統中與通信相關的部分(IP網絡)與高層應用(端點)分離,最大限度地簡化網絡的設計,將盡可能多的復雜性和控制放在用戶終端上。有些文獻也稱其為“沙漏”模型,如圖1。今天所看到互聯網的所有特征(包括移動方面外部和內部的優點及問題),幾乎都與其“端到端透明性”的核心設計理念有關。

這一核心設計理念后來隨著互聯網的發展得到了延伸,被擴展為:TCP/IP協議設計中應盡可能地將狀態信息維護在端點上,網絡內部不維護與特定應用相關的任何狀態信息,因為只有這樣,才可能在網絡中的某部分發生故障時不會中斷通信,除非通信端點自身出現故障。根據這一擴展后的理念,出現了下面大家熟知的推論:

1) (無連接的)分組交換技術優于傳統的電路交換網絡,因為分組交換網絡中不維護狀態信息,因此只有通信終端發生故障時才會中斷通信;

2) 業務與承載分離,IP網絡中不保存與業務和應用相關的信息,終端智能化而網絡傻瓜化。

互聯網的這一核心設計思想,很明顯是基于固定網絡的:

1) “端到端透明”,意味著互聯網認為無論是有線的還是無線的,無論鏈路層屬性差異如何巨大,網絡層都會“盡力而為”地提供服務,即端到端通信的服務能力很可能是受限于最差性能段的那段無線鏈路;

2) 希望把復雜性放在終端上,意味著終端必須具有很強的計算和存儲能力,網絡傳輸這種計算任務的能力也要相對較強;

3) 網絡中最大限度地不保留狀態信息,意味著網絡認為移動性支持不是必須的功能,不屬于體系架構要考慮的問題,而是“增值”服務。

2 移動性帶來的挑戰

端到端透明性具有很多優點,為后來互聯網從實驗室走向社會,商用化的蓬勃發展起到了決定性的作用。但這種設計有兩個基本假設:第一,互聯網最初是由具有共同愛好的技術專家設計開發的,他們之間相互信任;第二,互聯網是由科研團體或政府研究機構管理下的非商用網絡。這兩個假設滲透到了互聯網初期的設計中,尤其是用戶之間的相互信任機制。互聯網由教育科研的應用環境向社會化應用場景的發展過程中,出現了很多與體系架構密切相關的問題,使得原來理想化的“端到端透明性”的互聯網核心設計思想遇到了極大的挑戰。

評論