RFID與WSN技術融合理論研究

摘要:RFID與WSN在技術起源上相對獨立,兩者的混合使用問題很少被考慮。文章首先對RFID與WSN的三種融合方式進行了闡述,并給出了各種融合方式下的典型結構;其次論述了融合過程中所要應用的路由、中間件以及數據融合等關鍵技術,給出了RFID與WSN兩者融合形成的WSID網絡;最后對WSID網絡的發展方向進行了總結,以期為進一步的研究奠定基礎。

關鍵詞:RFID;WSN;技術融合;WSID

0 引言

近年來,物聯網的兩大關鍵技術RFID與WSN都獲得了飛速的發展,已經成功應用于生產、零售、物流、交通等各個領域。RFID是一種非接觸的自動識別技術,涉及到多門學科、多種技術的應用。RFID作為快速、實時、準確采集與處理信息的高新技術,被公認為21世紀10大重要技術之一。WSN是當前國際上備受關注的新興研究熱點領域,它能夠通過集成化的傳感器節點協作完成監測、感知和采集各種環境信息。目前,兩種技術均沿著各自的技術路線探索前進,兩者的混合使用問題很少被考慮。如何將RFID技術與WSN技術相融合,開發新的業務和應用,成為眾多學者關注的焦點。WSN對節點一般都不采用全局標識,而RFID技術對節點的標識有著得天獨厚的優勢,將兩者結合共同組成WSID(Wireless Sensor Identification,無線傳感器識別)網絡可以相互彌補對方的缺陷,既可以將網絡的主要精力集中到數據上,當需要具體考慮到某個具體節點的信息時,也可以利用RFID的標識功能輕松地找到節點的位置。

1 RFID與WSN融合

1.1 RFID技術

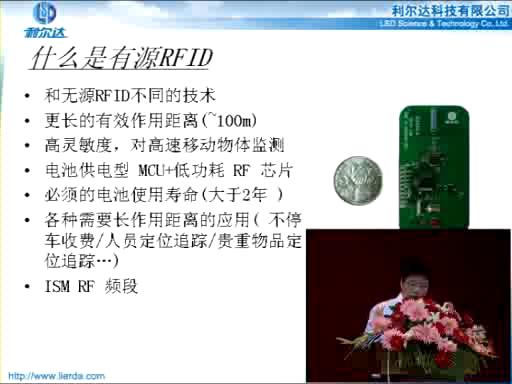

RFID(Radio Frequency Identification)是一種非接觸的自動識別技術,它通過無線射頻方式進行雙向數據通信,對目標對象加以識別并獲取相關數據。它綜合了多種技術的應用,其涉及的關鍵技術包括無線通信、芯片設計制造、系統集成、信息安全以及數據變換與編碼等。

1.1.1 RFID系統組成

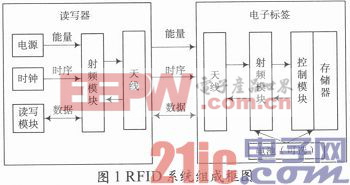

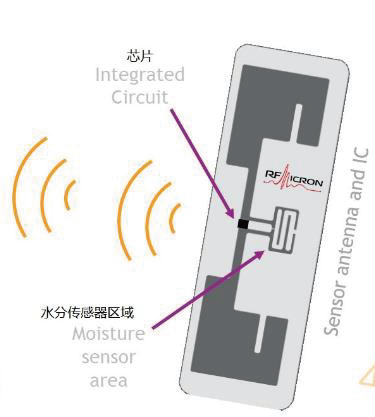

RFID應用系統組成框圖如圖1所示,包括電子標簽、讀寫器和天線,三部分協同工作,共同完成RFID系統的工作。讀寫器和天線也可集成到一起,以節省成本和減小體積。

讀寫器的主要功能是讀寫電子標簽的物體信息,它主要包括射頻模塊和讀寫模塊以及其他一些基本單元。讀寫器通過射頻模塊發送射頻信號,讀寫模塊連接射頻模塊,把射頻模塊中得到的數據信息進行讀取或改寫。讀寫器還有其他的硬件設備,包括電源和時鐘等。電源用來給RFID讀寫器供電,并且通過電磁感應可以給無源標簽進行供電;時鐘在進行射頻通信時用于確定同步信息。電子標簽由射頻模塊和控制模塊兩部分組成,射頻模塊通過內置的天線來完成與讀寫器之間的射頻通信,控制模塊內有一個存儲器,它存儲著標簽內的所有信息,并且部分信息可以通過與讀寫器之間的數據交換來進行實時的修改。

1.1.2 RFID的特點

RFID技術無須直接接觸、無須光學可視、無須人工干預即可完成信息輸入和處理,操作方便快捷。RFID的特點主要表現在:

(1)體積小型化、形狀多樣化。RFID在讀取上并不受尺寸大小與形狀限制,不需為了讀取精確度而配合紙張的固定尺寸和印刷品質。此外,RFID標簽更可向小型化與多樣化形態發展,以應用于不同產品。

(2)環境適應性強。防水,防磁,耐高溫,不受環境影響,無機械磨損,壽命長,不需要以目視可見為前提,可以在那些條碼技術無法適應的惡劣環境下使用,如高粉塵污染、野外等。

(3)可反復使用。RFID標簽上的數據可反復修改,既可以用來傳遞一些關鍵數據,也使得RFID標簽能夠在企業內部進行循環重復使用,將一次性成本轉化為長期分攤的成本。

(4)讀寫方便。RFID標簽無須瞄準讀取,只要被置于讀取設備形成的電磁場內就可以準確讀到;RFID標簽能穿透紙張、木材和塑料等非金屬或非透明的材質,并能進行穿透性通信;RFID每秒鐘可進行上千次的讀取,能同時處理許多標簽,高效且準確。

1.2 WSN枝術

無線傳感器網絡(Wireless Sensor Networks,WSN)是由部署在監測區域內大量廉價微型的傳感器節點組成,通過無線通信方式形成的一個多跳的自組織的網絡系統,其目的是協作的感知、采集和處理網絡覆蓋區域中感知對象的信息,并發送給觀察者。

1.2.1 WSN網絡結構

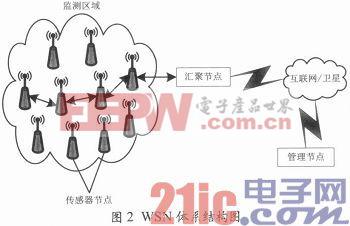

WSN系統包括傳感器節點(sensor node)、匯聚節點(sinknode)和管理節點,典型的WSN網絡結構如圖2所示。在傳感器網絡中,節點被任意部署在監測區域內,通過自組織形式構成網絡,并通過多條路由方式將監測的數據傳輸到匯聚節點,最終借助互聯網、無線網絡或衛星將數據信號送至管理節點。系統用戶可以通過管理節點查看、查詢、搜索相關的監測數據,并對傳感器網絡進行配置和管理。

1.2.2 WSN協議棧

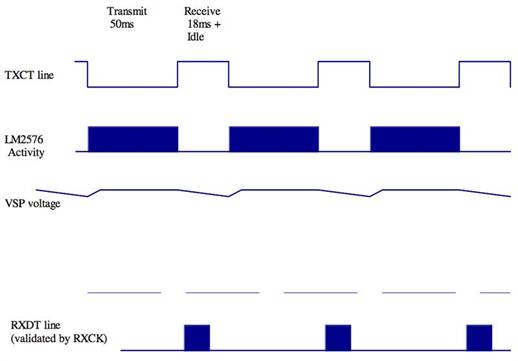

隨著WSN研究的不斷深入,研究人員提出了多個WSN協議棧并且不斷地對其進行改進。圖3所示為早期提出的一個協議棧,該協議棧包括物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層和應用層。另外,該協議棧還包括能量管理平臺、移動管理平臺和任務管理平臺。這些管理平臺使得傳感器節點能夠按照能量高效的方式協同工作,在節點移動的無線傳感器網絡中轉發數據,并支持多任務和資源共享。

評論