特朗普即將上臺,警惕“極端芯片政策”!

據《紐約時報》、《大西洋月刊》和《華盛頓郵報》等媒體報道,拜登在民主黨內部的強大壓力下,于2024年7月21日宣布退出2024年美國總統競選,并且他會全力支持提名副總統哈里斯為民主黨總統候選人。

拜登的退選決定引發了美國國內外輿論的廣泛關注。特朗普此次美國總體競選勝出幾乎板上釘釘。如若是特朗普當選美國總統,可能會對中國芯片行業產生多方面的影響。

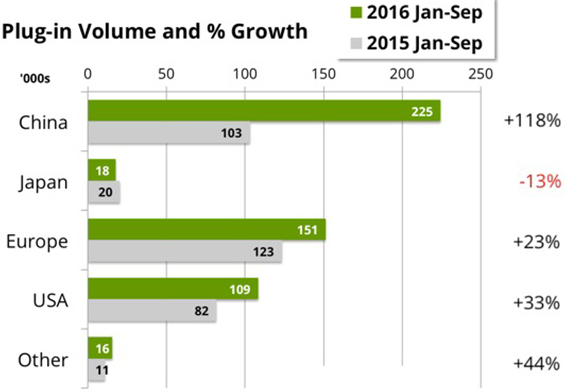

特朗普在其首個總統任期內,多次對中國商品加征關稅,包括針對高科技產品的關稅措施。如果他再次當選,可能會繼續或升級這種貿易戰,對中國的芯片出口造成直接影響。以汽車行業為例,特朗普政府曾威脅對中國制造的汽車加征高額關稅,這種政策若擴展到芯片領域,將增加中國芯片在美國市場的銷售成本,削弱其競爭力。

隨著美國前總統特朗普就中國臺灣在芯片領域競爭中的角色及其對美應負“保護費”的言論,臺積電及整個臺灣半導體產業的未來走向再次牽動了市場的敏感神經。

針對這一議題,Technews援引中國臺灣學者的觀點指出,美國應深刻認識到,臺灣非但不是其競爭對手,反而是不可或缺的先進無晶圓廠合作伙伴,這對于美國科技界在下一代技術革新及中美科技較量中占據優勢地位具有至關重要的作用。

中研院歐美研究所資深研究員吳建輝先生分析稱,近年來,晶圓代工行業的利潤雖有顯著增長,但若從整個半導體供應鏈的價值分配來看,真正占據最大份額的實際上是集成電路(IC)設計環節,而代工廠雖為關鍵環節,其直接利益占比并不特別突出。他進一步解釋說,當全球科技巨頭如英偉達、AMD及蘋果公司等向臺積電下單時,后者以其卓越的制造能力提供了最高質量的服務,但這一過程中,最大受益者實際上是美國的半導體產業生態系統,而非僅限于臺灣本地的半導體產業。“美國必須認識到,如果沒有中國臺灣提供更好的服務,設計更好的制程工藝突破限制,美國半導體也很難不斷進步。”

他認為,中國臺灣和美國兩者間構成了一個高度協同的上下游合作體系,各自扮演著不可或缺的角色。

此外,半導體產業外移是必然趨勢,從早期歐美向日本的轉移,到美國對日本半導體產業的策略性打壓(如《美日半導體協議》的簽訂),再到如今臺灣與韓國接過半導體產業的接力棒,每一步都深刻反映了全球經濟格局的調整與產業生態的演變。

對于臺積電在美國建廠的嘗試,吳建輝表達了審慎的態度。他認為,盡管全球化合作是大勢所趨,但歐美與亞洲在工作文化上的顯著差異不容忽視。技術適配、人員配置及文化融合等挑戰,都可能顯著增加制造成本,影響生產效率與產品良率。這些****成本最終可能轉嫁給美國消費者,加劇通貨膨脹壓力,對美國家庭經濟負擔及未來在先進技術領域的競爭力構成潛在威脅。因此,吳建輝強調,在推進半導體產業全球化布局的同時,必須充分考慮并妥善解決這些潛在問題。

關稅措施本意在于扶持美國本土制造商,但在現實操作中,若產品質量無法與進口品比肩,且美國本土缺乏具備同等競爭力的制造商(如連英特爾亦需依賴臺積電代工),那么關稅政策恐難以達到預期效果。他進一步分析,若關稅再度加碼,諸如英偉達、AMD、英特爾等科技巨頭的產品成本將隨之上升,最終轉嫁至美國消費者,加劇通貨膨脹,這無疑是對美國經濟與民眾生活質量的雙重打擊,實為無益之舉。

談及特朗普對兩岸關系的獨特視角,吳建輝認為,特朗普與典型西方政治人物不同,以看重交易主義、單邊主義與私人連接聞名的他,特朗普的決策往往基于“對美國有什么好處?”而非傳統意義上的全球責任或盟友關系。

因此,他提到的“保護費”概念,實則反映了臺灣在加強國防建設方面面臨的挑戰,包括提升防務預算至GDP的3%標準線,以及可能面臨的國內政治分歧。

展望未來,吳建輝警告稱,未來四年臺灣政府與立法機構在武器采購問題上的分歧可能成為與美方溝通的新障礙。同時,他提醒業界需警惕特朗普政府可能采取的極端芯片政策,以及是否會有將臺灣半導體產業鏈整體遷移至美國的設想,盡管這在經濟成本上難以承受,但仍需做好最壞打算,制定應對策略,以減輕對中國臺灣可能造成的巨大風險。因此,提前進行政策規劃與布局,確保臺灣半導體產業的持續繁榮與安全,顯得尤為迫切與重要。

--End--

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。