美國激光核聚變:算多大事兒?

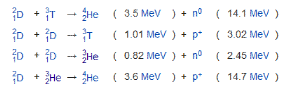

當人們認識到,宇宙間的能量,無非就是粒子的分分合合,石油充其量只能算個四級經銷商,那么莫不如直接從粒子那里搞批發,自己擰原子核,于是就出現了“可控核聚變”的概念。可以這么理解,聚變發電=無限的電。電真是個好東西,這個世界上還有什么事情是廉價的電解決不了的嗎?如果有,那就用免費的電!電一旦不要錢,它的用途會比你想象中多得多。比如環保問題將不復存在,無論是白色塑料,還是廢水廢氣,直接加熱到1萬度,讓所有化學鍵灰飛煙滅,把所有原子打回離子狀態,再拾掇拾掇就成了純單質,又成了工業原料。再比如水資源問題,把海水蒸餾淡化,通過綿延幾千千米的水泵和水管,能送到地球上任何地方,在沙漠養魚都不費事。還比如溫室效應,有研究說,二氧化碳含量是調節地球溫度的關鍵,如果你嫌地球太熱了,就把空氣中的二氧化碳大量合成有機物,中國科學家已經成功用二氧化碳合成了淀粉、葡萄糖、脂肪酸等等;反之,就多釋放一些二氧化碳,根據這個原理,人類可以建造一臺行星級別的大空調,隨意調節地球溫度。如果電力足夠,來看組公式:元素=設備+電力;設備=材料+設備+電力;材料=元素+設備+電力;制造業=材料+設備+電力;不考慮物理空間和人工成本,制造任何東西,僅僅只需消耗——電力。剛剛說什么來著,用電不要錢?總之,可控核聚變的前景棒棒的,所以這條路上的任何進展都不算小事兒,但咱非要從中挑幾件事兒當路標,那么美國這次激光打靶算得上嗎?兩條路原子核帶正電,2個原子核越靠近排斥力越大,但你又沒法捏著原子核把它們擰成一團,所以通常就是讓它們高速相撞,只要速度足夠快,就可以抵消這個排斥力,擰成一個核。這原理夠簡單吧!溫度是什么?溫度的本質就是粒子的運動速度,為了讓原子核擁有足夠的速度相撞,就需要足夠的溫度,所以擰原子核都很燙!這原理也不難吧?如果只有2個原子核,就是速度再快也撞不到一起,因此單位體積內的原子核越多越好。實在密度不足的,就多維持一段時間,時間長了,總有不長眼的原子核會撞到一起。原子核密度體現在宏觀參數上就是壓強,密度越大壓強就越大。這原理也能明白吧?溫度、密度以及維持的時間,這三者必須滿足特定的條件,這叫“勞遜判據”。滿足勞遜判據,聚變產生的能量就能維持聚變自身擰原子核消耗的能量,聚變才會持續下去,這個俗稱聚變點火。人類目前可用的有4種聚變反應:

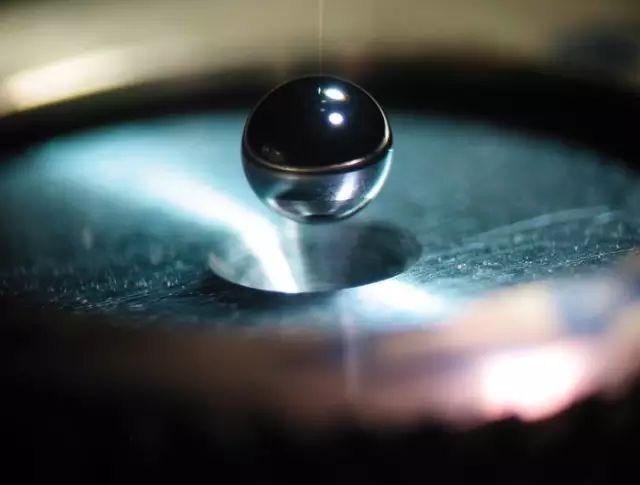

其中最容易實現的就是氘氚(D-T)反應,你只要把一堆氘氚放一起,狠狠加熱或者狠狠加壓,就能把氘氚原子擰成氦原子,實現聚變反應。原理有了,咱再定個衡量指標,把“輸出能量/輸入能量”的比值叫做“Q值”,Q大于1就意味著“輸出大于輸入”。算上成本,燒鍋爐的汽輪機“熱電效率”在40%-70%,胡亂再算一些損耗,暫且認為Q=2.5是成本價。商業應用都比較黑,一般認為要Q>30才值得推廣。劃分一下幾個關鍵點:Q>0,實現聚變反應,原理性突破標志。Q>1.0,輸出能量大于輸入能量,“盈虧平衡”突破標志。Q>2.5,輸出能量轉化為電能后仍大于輸入能量,“實用化”突破標志。Q>30,輸出能量轉化為電能后可實現盈利,“商業化”突破標志。到了這里,哥們兒,恭喜你,聚變成功啦!原理有了,目標也有了,那么接下來事情該怎么辦呢?有兩條路。慣性約束用N束激光從四面八方圍著一個芝麻大小的氘氚球打,瞬間將原子核擠成高溫高壓,達到聚變條件,俗稱“激光打靶”,學名“慣性約束”。打完之后,換上另一粒芝麻,繼續打。美國國家點火裝置(NIF),可在一瞬間將上兆焦耳的能量通過192束激光打在一粒芝麻上,當之無愧的全球最強激光打靶裝置,自2010年正式點火后,一路連刷紀錄。2022年12月5日,在激光向目標輸送2.05 兆焦耳的能量后,聚變反應產生了3.15 兆焦耳的能量輸出,短暫地實現了聚變點火。但問題是,這樣一陣一陣,怎么做到持續穩定發電呢?先別管發電的事了,有沒有覺得這粒芝麻像一個迷你氫彈?如果激光打靶真打利索了,以后氫彈就不用原子彈引爆了,純聚變彈水到渠成。即便打不利索,研究一下核爆過程,也更有利于氫彈結構的優化。這可真是個傷心的故事,說好從良的,走著走著又走回打家劫舍的老路了。

其中最容易實現的就是氘氚(D-T)反應,你只要把一堆氘氚放一起,狠狠加熱或者狠狠加壓,就能把氘氚原子擰成氦原子,實現聚變反應。原理有了,咱再定個衡量指標,把“輸出能量/輸入能量”的比值叫做“Q值”,Q大于1就意味著“輸出大于輸入”。算上成本,燒鍋爐的汽輪機“熱電效率”在40%-70%,胡亂再算一些損耗,暫且認為Q=2.5是成本價。商業應用都比較黑,一般認為要Q>30才值得推廣。劃分一下幾個關鍵點:Q>0,實現聚變反應,原理性突破標志。Q>1.0,輸出能量大于輸入能量,“盈虧平衡”突破標志。Q>2.5,輸出能量轉化為電能后仍大于輸入能量,“實用化”突破標志。Q>30,輸出能量轉化為電能后可實現盈利,“商業化”突破標志。到了這里,哥們兒,恭喜你,聚變成功啦!原理有了,目標也有了,那么接下來事情該怎么辦呢?有兩條路。慣性約束用N束激光從四面八方圍著一個芝麻大小的氘氚球打,瞬間將原子核擠成高溫高壓,達到聚變條件,俗稱“激光打靶”,學名“慣性約束”。打完之后,換上另一粒芝麻,繼續打。美國國家點火裝置(NIF),可在一瞬間將上兆焦耳的能量通過192束激光打在一粒芝麻上,當之無愧的全球最強激光打靶裝置,自2010年正式點火后,一路連刷紀錄。2022年12月5日,在激光向目標輸送2.05 兆焦耳的能量后,聚變反應產生了3.15 兆焦耳的能量輸出,短暫地實現了聚變點火。但問題是,這樣一陣一陣,怎么做到持續穩定發電呢?先別管發電的事了,有沒有覺得這粒芝麻像一個迷你氫彈?如果激光打靶真打利索了,以后氫彈就不用原子彈引爆了,純聚變彈水到渠成。即便打不利索,研究一下核爆過程,也更有利于氫彈結構的優化。這可真是個傷心的故事,說好從良的,走著走著又走回打家劫舍的老路了。 從應用上說,激光核聚變很難走到最后的發電階段,激光器本身是一種能量利用率很低的裝置,美國人雖然用2.05M的輸入能量產生了3.15M的輸出能量,但為了產生這2.05M的激光能量,卻消耗了300M的電能,這本帳虧到姥姥家了。正因為如此,很多人指責美國國家點火裝置(NIF)就是個騙經費的玩意兒。其實話不能這么說,自從五大流氓一起簽署了《全面禁止核試驗條約》,誰也沒臉光明正大搞核爆試驗,從這個角度講,激光打靶還是一個不錯的補充,畢竟煮茶葉蛋的手藝是永無止境的,總有改善的余地。除了前面狂奔的美國,后面的法國兆焦耳(LMJ)、中國“神光”系列、日本GEKKO XII也都沒閑著,只是新聞上得少,畢竟和氫彈沾著邊,不方便大張旗鼓。因為激光打靶始終逃不掉氫彈的影子,所以即便把Q值刷到1以上,其意義也沒那么驚世駭俗。道理很簡單,如果把引爆氫彈的能量看作輸入能量,氫彈爆炸的能量看作輸出能量,那么氫彈的Q值早就刷到天上去了。

從應用上說,激光核聚變很難走到最后的發電階段,激光器本身是一種能量利用率很低的裝置,美國人雖然用2.05M的輸入能量產生了3.15M的輸出能量,但為了產生這2.05M的激光能量,卻消耗了300M的電能,這本帳虧到姥姥家了。正因為如此,很多人指責美國國家點火裝置(NIF)就是個騙經費的玩意兒。其實話不能這么說,自從五大流氓一起簽署了《全面禁止核試驗條約》,誰也沒臉光明正大搞核爆試驗,從這個角度講,激光打靶還是一個不錯的補充,畢竟煮茶葉蛋的手藝是永無止境的,總有改善的余地。除了前面狂奔的美國,后面的法國兆焦耳(LMJ)、中國“神光”系列、日本GEKKO XII也都沒閑著,只是新聞上得少,畢竟和氫彈沾著邊,不方便大張旗鼓。因為激光打靶始終逃不掉氫彈的影子,所以即便把Q值刷到1以上,其意義也沒那么驚世駭俗。道理很簡單,如果把引爆氫彈的能量看作輸入能量,氫彈爆炸的能量看作輸出能量,那么氫彈的Q值早就刷到天上去了。想要讓核聚變淪為開水工發電,還得指望第二條路。

磁約束

到了一億攝氏度,原子核和電子早被打散了,成了“等離子體”,沒了電子的氫核帶正電,正好可以被磁場約束,然后用強大的磁場把原子核擰到一起,所以研究聚變的單位經常叫“某某等離子體研究所”。磁約束根據不同的結構特點,也分好幾種。托卡馬克

托卡馬克是俄語,可見當年蘇聯對這個領域的貢獻,是從0到1的先驅者。托卡馬克的磁約束特征:縱向線圈和極向線圈非常分明,縱向磁場完全由外部的線圈提供,極向磁場由線圈和等離子體電流產生,兩個磁場共同約束等離子體。等離子體有電阻,可以利用“歐姆效應”加熱,也就是用感應電流給等離子體通電,而且通電后的等離子體相當于一個線圈,還會產生磁場。不過溫度升高后歐姆加熱效率降低,后期還要輔助加熱手段,比如射頻波共振加熱、中性束注入加熱等等。這就是托卡馬克的大概原理:利用線圈和等離子體電流產生磁場,利用磁場約束氘氚,利用感應電流和其他手段狠狠加熱。原理看起來還挺靠譜的,那么Q值刷得怎么樣了?首先上路的是蘇聯,托卡馬克和他們的坦克取一個名,T字頭。1958年上T-1,掛了;1960年上T-2,也掛了;1964年上T-3,幾經升級終于在1968年有了能量輸出,人類第一次刷到了Q值,雖然只有十億分之一,但至少證明路子是可行的。一時間托卡馬克風光無限,T-7、T-10、T-12、T-15一一上馬,歐美日等國紛紛跟進,中國也咬著牙跟上了。進入20世紀80年代,大家覺得路子摸得差不多,該動真格了,于是,建造了一堆大型托卡馬克,準備上真正的氘氚反應。1991年,歐洲聯合環(JET)實現了史上第一次氘氚(D-T)反應,持續了2秒,Q值0.12。1993年,美國的托卡馬克聚變測試反應堆(TFTR)把Q值刷到了0.28。1997年,歐洲聯合環又刷出了0.67的歷史新高度。隨后,日本的JT-60成功進行了氘氘(D-D)反應,換算回氘氚(D-T)反應的Q值相當于1.25,但是換算的價值打成了骨折,Q值基本不算數。最來勁的還是蘇聯,當別人還在玩銅線的時候,蘇聯的T-7就用上了超導,因為磁場是電流產生的,強大的磁場意味著強大的電流,強大的電流非超導莫屬。T-7沒折騰幾年,又開始建造更大的T-15,各項設計參數刷到爆,1988年完工。不過一看這時間點就知道T-15會面臨什么命運了,蘇聯崩潰對蘇聯的聚變事業造成了毀滅性打擊,大量人才流失,項目停滯,很多聚變裝置都當破銅爛鐵處理,白白浪費了雄厚的科研積累。雖然T-15沒趕上90年代紅紅火火的刷Q值潮流,但憑借傲人的設計,依然和歐洲聯合環、美國TFTR、日本JT-60,并列為當年的四大宗師。相比來說,中國就只能低調了,默默折騰自己的小裝備,環流器一號(HL-1)和CT-6,主要成果就是,培養人才。江湖上除了大宗師,還有不少八九段的高手。法國的Tore-supra是世界上第一個真正實現高參數準穩態運行的裝置,放電時間長達120秒。這里所謂的“放電”不是發電的意思,僅僅指把氘電離成等離子體,只是聚變反應的第一步,但依然非常了不起。要知道,三大宗師雖然刷到了Q值,但持續時間都只有幾秒鐘。還有德國的ASDEX-U、TEXTOR也實力不俗,刷出不少紀錄。很多工業強國都來湊過熱鬧,前前后后全球累計造了幾十個聚變堆。形勢看起來很不錯啊!然后呢?然后,大家很快把錢刷完了,發現可控核聚變在五十年內都榨不出油水,不愿繼續充值,陸續關閉了一批托卡馬克。之后二十年,別說Q值,連D-T反應都嫌貴,不做了。Q值紀錄就停留在1997年的0.67。ITER

但事關人類未來1億年的大計,不能撂挑子啊!于是,美蘇歐日一合計,不如組團吧,國際熱核聚變實驗堆計劃(ITER)由此誕生。用腳趾頭想想就知道,這幾家要是能合伙順利辦事,太陽就要從四面八方出來了,不出意外地,吵成了一鍋粥。不過,面對天文數字般的預算,還是達成了一個共識:找人分擔。外加中國、韓國的積極爭取,兩國由此也加入了ITER計劃。這么偉大的項目,放哪里呢?日本主動請纓,只要ITER落戶日本,出錢可以出大頭!客觀地說,日本條件確實不錯,技術也相當彪悍,美國、韓國表示支持。無奈法國人天生自帶幸運光環,說道“我家氣候好,放我家吧”!歐盟自然是幫親不幫理,啥也別說了,這事必須在歐洲辦。法俄的關系,要不是烏克蘭問題,“西北風級兩棲攻擊艦”購買合同早就執行完成了,你說他倆能差嗎?中方態度就更不用說了,使勁給法國撐腰。最后,歐盟直接宣布:無論結果怎么樣,我們年底就直接在法國開建了。美日沒轍,最終ITER花落法國,歐盟出一半經費,同時給日本不少補償條件。不過,這么大一事,少了宇宙大國印度好像也不合適,于是,半年后印度拎著錢袋子興沖沖加入了ITER。各方于2006年簽字畫押,標志著ITER計劃進入全面實施的準備階段。然后……我們就見識到了什么是真正的磨洋工。ITER貴為僅次于國際空間站的全球第二大科研合作項目,牛皮吹得相當大:Q值超過10,輸出能量功率500兆瓦,達到實用化水平。但是,進度十年十年往后延,眼看著牛皮就要吹破了。關鍵時刻,原先一個默默無聞的菜鳥,不聲不響躋身大宗師行列了,對眾人說道,“要不,讓我來試試?”這就是中國核聚變的故事。EAST

中國的家底我們都清楚,苦哈哈出身,70年代硬著頭皮上了第一臺托卡馬克CT-6,接著又上了環流器一號(HL-1),還有HT-6、HT-6B、HL1M、環流器二號(HL-2),都是練手的小號,只能排在人家后面。在歐美風風火火刷Q值的90年代,別說聚變了,就是彩電我們都造不了。后來人算不如天算,蘇聯突然崩了!中國有幸撿漏成功,把T-7捎走了,就是那臺超導托卡馬克,本著人道主義關懷,順便把幾個下崗專家也捎了回來。之后做了不少升級,改名HT-7(合肥超環)。圍著這臺二手爐子苦練二十年,終于神功大成,2006年,世界第一臺全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(Experimental and Advanced Superconducting Tokamak,EAST)橫空出世(別人都是部分線圈超導)。全超導,一看這出身,大家就不敢小瞧了。以往“世界聚變能大會”都是歐洲、美國、日本在臺上當主角,我們坐后排流口水,EAST出來后,大會直接就搬到了中國召開。2006年,EAST開始全面刷紀錄,而且行事頗有章法,并不直接追求Q值,官方定義是:研究等離子體穩態約束的可行性。也就是說,先讓等離子體長時間保持1億度以上,不著急進行聚變反應。在穩態運行方面,EAST屢屢創下世界紀錄,1.2億度維持101秒,1.6億度維持20秒,7000萬度維持1056秒。憑這把成績,在地球上已經找不到對手了。為了打敗合肥的EAST,規模更大、參數更高的中國環流器二號M裝置(HL-2M)于2020年12月在成都建成并實現首次放電,這一手左右互搏的功夫,看得眾人是羨慕不已。不得不佩服中國“引進、吸收、再消化”的能力,山寨也好創新也罷,事實就是,中國通過蘇聯的T-7,一下子就翻身農奴把歌唱了!這個故事充分說明,人類團結還是很有必要的。在托卡馬克硬件建設方面,中國同樣擔得起“基建狂魔”的稱號。ITER打算2025年實現點火,很大一部分原因是中國承擔了大量核心關鍵部件的制造及安裝任務,包括校正場線圈、環向場線圈導體、極向場線圈導體、磁體饋線系統、包層第一壁、包層屏蔽模塊、診斷系統等等,有些任務是全包了,有些是做一部分。不吹牛地說,現在的ITER總裝工作,中國是中流砥柱。(悄悄說一句:這些都是收費的。)當然,光靠我們一家是不夠的,ITER有100多萬個部件,總重達2.3萬噸(EAST重400噸),全球35個主要工業國都沒閑著。二十多年沒開張的歐洲聯合環,于2021年12月再次進行了一輪昂貴的氘氚(D-T)反應,1.5億度的氘和氚保持了5秒鐘,聚變反應釋放了59兆焦耳的能量,刷新了輸出能量的世界紀錄,為即將投入試運行的ITER進行鋪路實驗;美國負責制造的磁鐵堪稱世界之最,可以把航母吸上天;日本提供了三四百噸的大型超導線圈,實力也不弱……ITER雖有諸多不順,但仍不失為全人類精誠合作的象征,點個贊吧。

仿星器

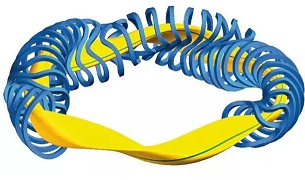

下面輪到磁約束的第二種類型:仿星器。無論EAST怎么刷紀錄,依然無法改變托卡馬克的缺點:太復雜。依靠外部線圈和等離子體電流產生的耦合磁場,一起約束等離子體,這樣的設計非常微妙,一旦出現擾動,瞬間就會放大,導致系統崩潰。其實一開始大家就覺得托卡馬克很棘手,所以蘇聯想出托卡馬克的時候,“仿星器”的設計也差不多時間提出來。仿星器的思路是:所有的磁場都是外部線圈提供,不用等離子體電流瞎摻和,所以只要保持線圈的穩定,磁場就能穩定,這樣當然就提高了系統的穩定性。想法很好,可是聚變等離子體詭異的特性,使得磁場分布也很詭異,進而導致線圈也設計得非常詭異。 仿星器原理示意圖(藍色是線圈,黃色是等離子體,綠色線是磁感線)早期計算機的模擬能力差,而且線圈加工難度也很大,詭異的線圈最終產生什么樣的磁場全靠緣分,所以仿星器一開始就不熱門。歐洲、美國、蘇聯、日本都玩過仿星器,后來蘇聯把托卡馬克玩出Q值后,仿星器失寵就更嚴重了,美國甚至還把仿星器直接改成了托卡馬克。中國最早也玩過仿星器,后來拿到蘇聯的T-7之后,直接打入冷宮。再后來,時來運轉,隨著托卡馬克陷入瓶頸,超級計算機的性能跟火箭似的上躥,不就算一算磁場分布嘛,沒問題啊!于是,當年仿星器的大玩家德國又重操舊業了,世界上最大的仿星器文德爾施泰因(Wendelstein)7-X于2015年實現點火,日本、美國、澳大利亞、西班牙也都在這條路上蹚,但都沒有大手筆。不管仿星器能不能刷Q值,人類的聚變事業多一項選擇總歸不是壞事。反場箍縮磁約束還有第三條路:反場箍縮。大致原理是:縱向磁場由外部線圈產生,極向磁場則完全由等離子體電流產生。這樣系統結構更為簡單,個頭小了很多,省錢。不過,目前來看這路子也好不到哪里去,美國練了快20年反場箍縮,約束時間還停留在毫秒級(托卡馬克已經幾百秒了),中國的“科大一環”、意大利的RFX、日本的TPE-RX、瑞典的EXTRAP-T2R也全都在萌芽狀態。苦練神功二十年,連“拳打北方幼兒園,腳踢南方敬老院”都做不到,大家又是一片哀號之聲。托卡馬克、仿星器、反場箍縮,除了這三條路之外,其實還有很多辦法可以約束等離子體,但因為實用性過于寒磣,連名字都不想提了。還需五十年蘇聯物理學家列夫·阿爾齊莫維奇(Lev Artsimovich)說過一句至理名言:“當整個社會都需要的時候,聚變就會實現。”可控核聚變雖然困難重重,但不可否認,我們也不算認真對待,全球每年的化妝品研發費用都超過了核聚變研發費用,可見面子比里子重要。ITER計劃2025年實現點火,2035年開始氘氚反應實驗,即便一切順利,ITER也只是一個實驗聚變堆,無法發電。想要發電還得重新建一個商業聚變堆,時間就不好說了,真是應了那句玩笑:可控核聚變還需五十年。這節奏中國實在看不下去了,原本打算等ITER有了收獲再動手,現在看來是不想等了。2017年,中國聚變工程實驗堆項目(CFETR)正式啟動,計劃2035年建成聚變工程實驗堆,2050年建成聚變商業示范堆,實現聚變發電!這下好歹算有個盼頭了,聚變虐我千百遍,我待聚變如初戀,再等三十年,讓我們看看中國聚變堆最終能否修成正果!

仿星器原理示意圖(藍色是線圈,黃色是等離子體,綠色線是磁感線)早期計算機的模擬能力差,而且線圈加工難度也很大,詭異的線圈最終產生什么樣的磁場全靠緣分,所以仿星器一開始就不熱門。歐洲、美國、蘇聯、日本都玩過仿星器,后來蘇聯把托卡馬克玩出Q值后,仿星器失寵就更嚴重了,美國甚至還把仿星器直接改成了托卡馬克。中國最早也玩過仿星器,后來拿到蘇聯的T-7之后,直接打入冷宮。再后來,時來運轉,隨著托卡馬克陷入瓶頸,超級計算機的性能跟火箭似的上躥,不就算一算磁場分布嘛,沒問題啊!于是,當年仿星器的大玩家德國又重操舊業了,世界上最大的仿星器文德爾施泰因(Wendelstein)7-X于2015年實現點火,日本、美國、澳大利亞、西班牙也都在這條路上蹚,但都沒有大手筆。不管仿星器能不能刷Q值,人類的聚變事業多一項選擇總歸不是壞事。反場箍縮磁約束還有第三條路:反場箍縮。大致原理是:縱向磁場由外部線圈產生,極向磁場則完全由等離子體電流產生。這樣系統結構更為簡單,個頭小了很多,省錢。不過,目前來看這路子也好不到哪里去,美國練了快20年反場箍縮,約束時間還停留在毫秒級(托卡馬克已經幾百秒了),中國的“科大一環”、意大利的RFX、日本的TPE-RX、瑞典的EXTRAP-T2R也全都在萌芽狀態。苦練神功二十年,連“拳打北方幼兒園,腳踢南方敬老院”都做不到,大家又是一片哀號之聲。托卡馬克、仿星器、反場箍縮,除了這三條路之外,其實還有很多辦法可以約束等離子體,但因為實用性過于寒磣,連名字都不想提了。還需五十年蘇聯物理學家列夫·阿爾齊莫維奇(Lev Artsimovich)說過一句至理名言:“當整個社會都需要的時候,聚變就會實現。”可控核聚變雖然困難重重,但不可否認,我們也不算認真對待,全球每年的化妝品研發費用都超過了核聚變研發費用,可見面子比里子重要。ITER計劃2025年實現點火,2035年開始氘氚反應實驗,即便一切順利,ITER也只是一個實驗聚變堆,無法發電。想要發電還得重新建一個商業聚變堆,時間就不好說了,真是應了那句玩笑:可控核聚變還需五十年。這節奏中國實在看不下去了,原本打算等ITER有了收獲再動手,現在看來是不想等了。2017年,中國聚變工程實驗堆項目(CFETR)正式啟動,計劃2035年建成聚變工程實驗堆,2050年建成聚變商業示范堆,實現聚變發電!這下好歹算有個盼頭了,聚變虐我千百遍,我待聚變如初戀,再等三十年,讓我們看看中國聚變堆最終能否修成正果!*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。