中國天眼FAST重****現!為研究快速射電暴起源提供關鍵證據,或對物理學和天文學產生革命性影響

3 月 18 日,“中國天眼” FAST 相關論文再發 Science。審稿人表示該成果“激動人心”,并“對理解快速射電暴有著巨大幫助”。

圖 | 相關論文(來源:Science)

據悉,該工作由之江實驗室和國家天文臺等國內外團隊聯合完成,他們觀察并計算出快速射電暴(Fast Radio Burst,FRB)的起源證據。期間對 5 個快速射電暴加以測量,并對國際最新成果進行總結,最終獲得 21 個快速射電暴樣本。這些樣本中的重復快速射電暴,均滿足此次提出的相關理論解釋。

(來源:之江實驗室)

作為一種能量極強的射電波段的電磁波爆發,快速射電暴的電磁波波長由短到長分別包括:伽馬射線、X 射線、紫外線、可見光、紅外線、微波、無線電波等。其中,射電波段主要包含無線電波、微波,頻率在 30MHz-300GHz。

作為一種全新的天體物理現象,對于快速射電暴的產生原因,此前已有多種解釋,但沒有一種得到普遍公認。可以說,精確測量快速射電暴偏振性質(偏振指的是橫波振動矢量、偏于某些方向的現象),將極大幫助我們理解快速射電暴環境和其起源。如能弄清其產生機制,或對物理學和天文學產生革命性影響。

據悉,通過智能計算即可深度挖掘 FAST 高時頻的宇宙信號采樣數據,從而探測迄今為止世界最短時標的天體輻射現象,進而探索宇宙的“時間前沿”無人區,最終明確并理解 FRB 起源。

在該研究中,科學家借助 FAST 的高靈敏度優勢、以及快速射電暴的豐富觀測資源,為構建完整的快速射電暴起源模型奠定了重要觀測基礎。

相關論文題為《重復快速射電暴的偏振頻率關系對其起源的揭示》(Frequency-dependent polarization of repeating fast radio bursts-implications for their origin),之江實驗室智能計算平臺研究中心的馮毅擔任論文第一作者。

圖 | 馮毅(來源:馮毅)

故事從“遙遠的爆發”講起

該研究的大背景要從 2007 年說起。當年,射電天文學家、西維吉尼亞大學物理與天文學系教授鄧肯·洛里默(Duncan Lorimer)和團隊首次發現快速射電暴之后。自此,該天體物理現象便成為天文學領域的研究熱點。

快速射電暴,指的是發生在遙遠宇宙中的無線電波大爆發,盡管持續時間僅有幾毫秒,卻能產生等同于太陽在一整天內釋放的能量。實驗觀測中發現,一些快速射電暴會重復爆發。

而之江實驗室團隊此次利用偏振頻率演化關系,研究了快速射電暴的周邊環境,并首次提出能解釋重復快速射電暴偏振頻率演化的統一機制,為區分重復快速射電暴起源的眾多理論模型,提供了關鍵性觀測證據。論文指出,重復快速射電暴處于類似超新星遺跡的復雜環境中。

那么,什么是超新星遺跡?它指的是在演化臨近尾聲時,部分恒星所經歷的一種劇烈爆炸。爆炸所發的光芒超級明亮,這到底能有多亮?據悉,期間突然發生的電磁輻射往往能照亮恒星所在的整個星系,并且有時持續數周、乃至數月才會漸漸衰減。

過程中,僅一顆超新星所釋放的輻射能量,就和太陽一生所輻射能量的總和相當。通過爆炸,恒星能以高至十分之一光速的速度,把幾乎所有物質向外拋散,還會把激波輻射到周圍星際物質上。在激波的作用下會形成超新星遺跡,結構上呈殼狀,由膨脹氣體和塵埃構成。

在超新星遺跡外殼內,人們發現了另一個星云:脈沖星風云,它由中央脈沖星產生的風驅動著。作為高速轉動的強磁場中子星,脈沖星風云誕生于大質量恒星壽命晚期發生超新星爆發之時,其半徑僅有大約 10 千米,典型磁場約為一萬億高斯,約為地球磁場的兩萬億倍。

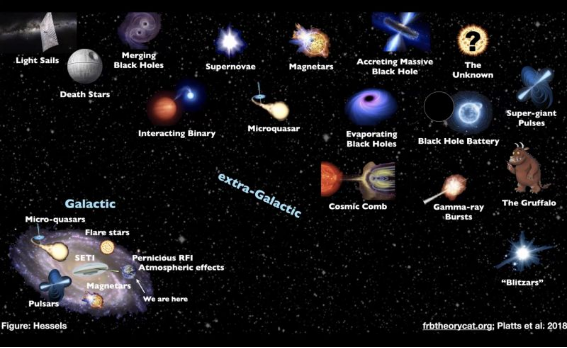

此前,對于宇宙深處的“神秘信號”起源,學界已有諸多理論推測——磁星巨耀發、脈沖星的巨脈沖、中子星穿越小行星帶、雙黑洞并合……由于這些天體活動會產生巨大能量,故均被認為是快速射電暴的可能起源。

圖 | 快速射電暴起源推測(來源:國際射電暴領域知名科學家、荷蘭射電天文臺首席天文學家、阿姆斯特丹大學教授杰森·赫塞爾斯(Jason Hessels))

要想找到宇宙深處的快速射電暴源頭并不容易,馮毅表示,基于現有的天文設備條件,銀河系外的起源細節很難被直接觀測到。

原因在于,大多數快速射電暴只在射電波段有信號,這意味著無法通過多波段的觀測去獲取額外信息。而過去的研究方法,是以“守株待兔”的方式去確認對應體,但是鑒于距離過于遙遠,就算探測到爆發也很難明確快速射電暴的基礎物理機制。

“中國天眼” FAST 和美國綠岸望遠鏡齊“上陣”

當快速射電暴信號在傳播時,周邊星際介質會影響到偏振這一特征,這時就能借助分析快速射電暴的偏振等特征,去對它的輻射機制做以限制,從而推測它所穿過的介質的磁感應強度、以及電子數密度等信息。

定下解決思路之后,就得落實到實驗。隨后,該團隊利用射電望遠鏡“中國天眼” FAST 和美國 GBT(Green Bank Telescope,綠岸望遠鏡),去分析重復快速射電暴脈沖的偏振特征。

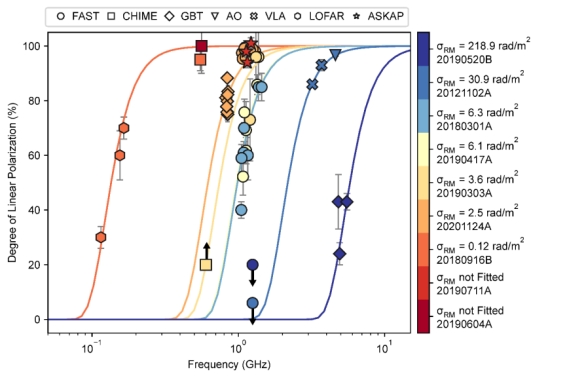

結果發現,當重復快速射電暴具備樣本集中的特點時,均表現出低頻線的偏振度低、高頻線的偏振度高的特征。這一頻率演化關系證明:樣本集中的快速射電暴暴源所處環境非常復雜,兼具極強的磁場和極高的電子數密度,而這和超新星遺跡、以及脈沖星風云的環境特征恰好吻合。這意味著,超新星遺跡和脈沖星風云等環境中,極有可能存在快速射電暴。

圖 | 重復快速射電暴偏振頻率演化關系。不同顏色的線代表不同的快速射電暴的偏振隨頻率演化關系曲線,每條線僅用一個參數 σRM 擬合。σRM 越大代表快速射電暴所處的環境越復雜(來源:Science)

如上圖所示,重復暴的線偏振度呈現出隨頻率降低而降低的趨勢。對于該頻率演化關系,可通過單一參數“RM 彌散(σRM)”對其進行量化描述。通過描述結果,研究人員排除了通道內混淆模型、以及基于輻射區磁層高度變化的脈沖星偏振內稟頻率演化模型等其他解釋。

基于此,該團隊與云南大學中國西南天文研究所楊元培教授、美國普林斯頓大學天體物理科學系魯文賓博士、美國內華達大學物理與天文學系張冰教授等人,合作構建出基于多路徑散射的介質模型,借此對輻射區的空間尺度、密度漲落、磁場構型等重要物理性質做以進一步約束。

1652 個爆發和 100% 線偏振

馮毅表示,該成果的產生基于該團隊對快速射電暴偏振性質的長期研究。2019 年,FAST 在 60 小時內探測到重復快速射電暴 FRB121102 的 1652 個爆發,這時該團隊對其偏振做以分析。但是,非常奇怪的事情發生了,他測量的 FRB121102 的線偏振是 0,但是在更高的頻段,FRB121102 的線偏振是 100%,這種程度的躍變很難用常理解釋。

一般而言,天文學中物理量的變化都是連續的,很難發生這種突然的從無到有的變化。這種變化引起了該團隊注意,而這也成為此次研究的開端。

由于在更早之前,馮毅等人已經完成偏振校準,因此斷定上述 FRB121102 的測量結果是正確的。同時,隨著觀測數據和論文的增多,越來越多的快速射電暴偏振被測量出來。

2020 年,FAST 對于 FRB20180301A 的偏振測量的相關論文發表在 Nature 上,盡管沒有 FRB121102 從 100 到 0 的這種躍變,但是 FRB20180301A 也呈現出高頻線的偏振度高、低頻線的偏振度低的特征。

于是,研究人員開始猜測,這可能是重復暴的普遍規律,并嘗試用理論去解釋這該現象。后來,馮毅用本次 Science 論文中提出的理論去擬合觀測到的數據,發現吻合得非常好,猜想有較高可能性是正確的。

基于此,該團隊預言重復暴 FRB20190303A 的 FAST 的波段應該是 100% 的線偏振。四個月后,他們利用 FAST 測量了 FRB20190303A 的偏振,發現果然是 100%。“這一結果讓我們猜想的正確性大為提高。”馮毅表示。

可在兩三年內揭示 FRB 起源等關鍵問題

據介紹,馮毅本科畢業于清華大學物理系,博士畢業于中國科學院大學。其長期從事天體物理領域的科研,主要研究方向包括:快速射電暴、引力波、脈沖星、恒星形成等。

2021 年,馮毅正式加入之江實驗室,擔任智能計算平臺研究中心研究專家,為之江實驗室科研攻關項目“天文大數據智能計算與服務平臺”子課題負責人。

據悉,該項目依托國家大科學裝置“中國天眼” FAST,利用 FAST 歷史最強絕對靈敏度,對射電觀測數據做以深度挖掘和智能挖掘,以期引領全球宇宙 “時間前沿”瞬變天體物理的研究,同時構建天文大數據服務平臺,服務國內國際天文學研究。

另據悉,之江實驗室正研究打造基于 FAST 的天文智能計算平臺,將結合智能計算和 AI 技術,以加速天文研究。

馮毅表示,后續結合 FAST 的持續深度監測和其他先進設備,或可在兩三年內揭示 FRB 起源等關鍵問題,比如重復暴和非重復暴是否有統一的起源。

-End-

參考:

1、Feng, Y., Li, D., Yang, Y. P., Zhang, Y., Zhu, W., Zhang, B., ... & Zhang, L 2022,Frequency-dependent polarization of repeating fast radio bursts-implications for their origin,Science, 375 (6586), 1266. DOI: 10.1126/science.abl7759

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。