信息時代下的科技產物:LORA無線灌溉系統

自我國改革開放以來,為追上其他國家發展,國家做出不少努力。隨著近幾年的國力發展,各行各業新型技術層出不窮,工業領域的半智能化生產,養殖行業中的智能投食,服裝行業的智慧紡織,糧食生產領域的智慧儲藏,無一不展示著科技為生活帶來的便利。種種現象表明,自動化是時代發展的大趨勢。但是為什么到了農業領域,自動化便引起眾多爭議?引起爭議的又是什么技術呢?

而一說起“灌溉”二字,我們便會想到田地需要灌溉,果園需要灌溉,菜地需要灌溉,就連溫室大棚也需要精細化的灌溉技術。其次,我們才會考慮到植被綠化,公園,生態園等地方。

但事實確實如此,我國是農業大國,農業種植需要及時有效的灌溉技術。在國內我們既有自己本土創造的灌溉技術,也有引進的其他國家技術。現在,無線灌溉技術走入了大眾的視野,并在多個領域發揮著自己的作用。

那么,無線灌溉具體是怎么實現的呢?無線灌溉與傳統方式的最大不同,就在于無線灌溉不是通過布線來完成信號輸出,而是通過LORA無線傳輸技術,完成信號的接收和****。省去了布線的麻煩,用在農田,大棚,草場等地方進行收割的時候,無需擔心線纜安全問題。

看過很多關于無線灌溉的事情,發現許多人對其是什么感覺迷惑。舉個例子:假設你家有溫室大棚,有二十畝的范圍,采用的是傳統的噴灌方式,進行區域灌溉的時候,需要人工將灌溉閥門一個個打開,等灌溉完畢,還需要人工進行關閉,費時費力。

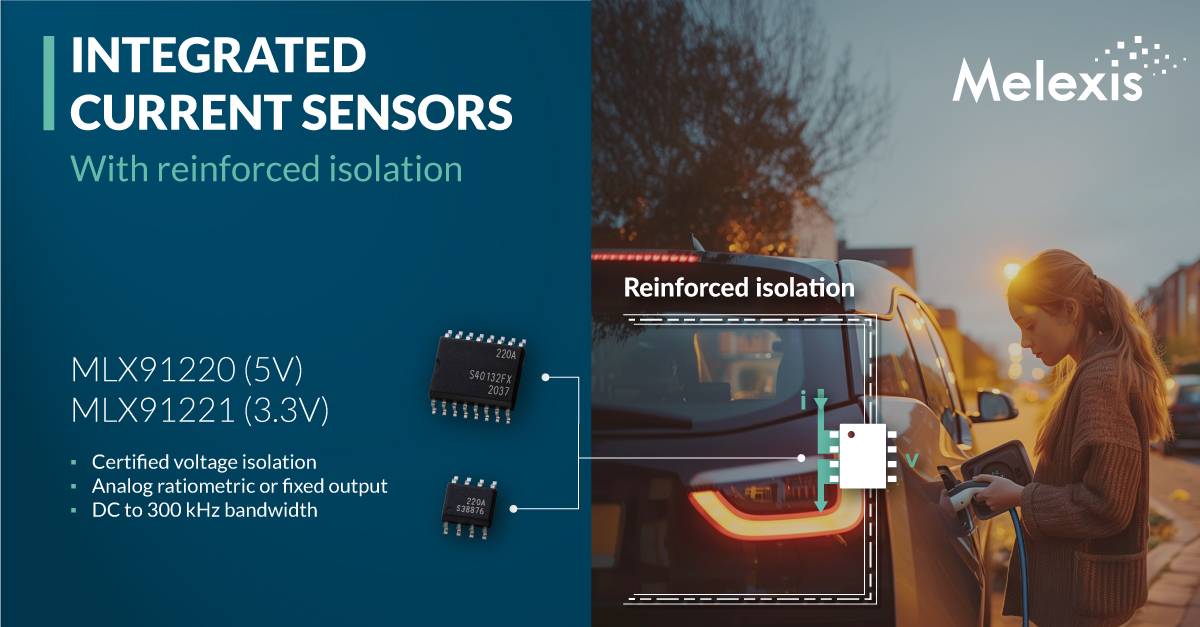

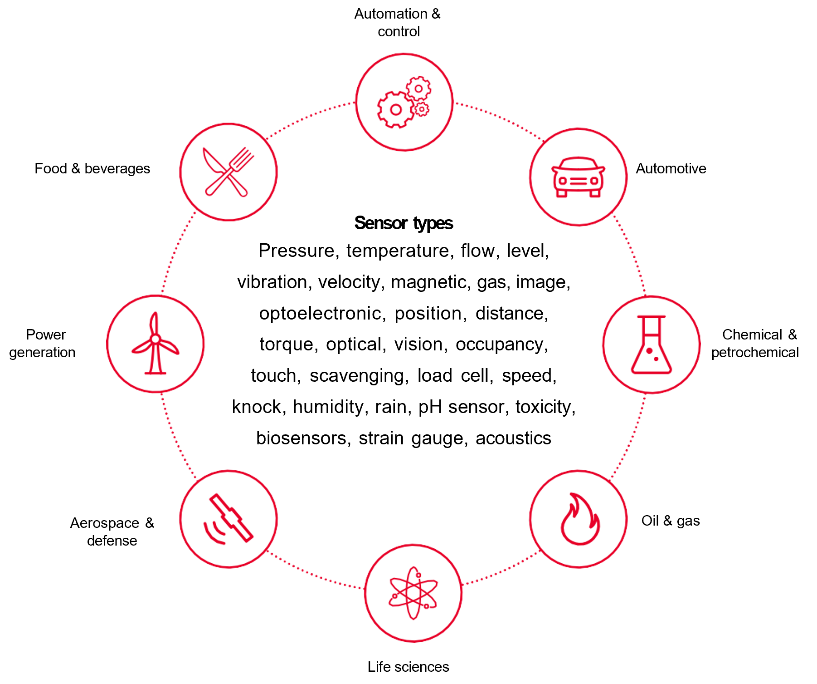

而無線灌溉,就是此基礎上,進行區域劃分,安裝土壤溫濕度傳感器,LORA溫濕度傳感器、LORA光照傳感器、LORA485數據采集器、LORA網關、LORA閥門控制器,并將其組合在一起,傳感器采集到數據之后,會匯聚到農業四情測控平臺,平臺會根據不同測點的數據進行綜合分析,查看該測點區域的土壤溫濕度是否符合當下植物生長環境,從而判斷出該土壤是否需要灌溉。如果需要灌溉時,便會控制閥門打開,進行自動灌溉,當溫濕度到達標準值后,便會自動關閉。閥門的開關響應及時,秒開秒關。

管理人員也可以通過農業四情測控系統對其控制,以此實現自動灌溉,手動灌溉,或者是定時灌溉的設置。分區控制,分區灌溉,讓灌溉種植更加合理,也實現了節水的目的。

為什么說不需要布線呢,是因為在測點的采集器不需要單獨的供電設備,也不需要布線連接,就可以直接將數據傳輸至LORA網關,它們之間使用的便是LORA無線傳輸技術。LORA網關在收到的數據通過4G/以太網的方式上傳至農業四情測報平臺,從而實現實時數據查詢的功能。測點采集器不需要單獨設置供電樁的原因是自帶大容量電池,最長可達三年的續航時間,滿足長時間監測的需要。

如果手機上有NFC,也可以直接對各測點的LORA采集器進行參數設置,方便至極。值得注意的是,無線灌溉是在你原有灌溉方式的基礎上進行升級改良,并非是你原來使用的灌溉方式是滴灌或者噴灌,使用無線灌溉后便會成為其他的方式,無線灌溉適合多種場合,無論是小規模種植還是大規模農業生產基地。但是每個人考慮的角度不同,做出不一樣的選擇。

無線灌溉的亮點不僅在于技術本身,還有農業四情測控平臺,大屏顯示一目了然,自帶電子地圖,可以隨時隨地查看測點位置數據,歷史數據追溯,實時數據查詢,支持下載打印,還有告警功能。在測點數據異常時,平臺便會向管理者發出預警,預警消失后,本次告警信息也會存儲在歷史記錄中。

綜合而言,通過本次通俗易懂的講解,相信大多數人對無線灌溉技術有了新的了解,至于成本,整體而言和滴灌成本差別不大,多了數據采集器及自動控制,不過最后還是看種植規模,畢竟用一畝的設備去處理多畝的問題,也是不現實的事情。所以,如果你心動不如先了解。最后,話說回來,有沒有從事相關領域的朋友已經用上無線灌溉了呢?

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。