ZigBee規范與系統設計需求剖析

無線技術在人們的生活中愈來愈重要,目前市場上的焦點技術包括Wi-Fi、3G/HSDPA、WiMAX、UWB、藍牙等等,這些技術都與人們直接存取數據的應用有關,例如上網、下載影音文件或撥打電話。不過,有另一類無線應用也正在快速的發展中,此類應用與人們的使用雖不一定直接相關,但對生活的便利性也有相當大的幫助。

這就是所謂的無線傳感或控制網絡,其應用領域非常廣,只要是具有控制或傳感功能的電子設備,在加入無線通訊功能后,再結合適當的網絡拓樸機制,就能組成具有自動控制、傳感及監控等功能的電子設備網絡系統,例如可用于家庭看護監控、入侵監控、家電自動化、工廠作業監控、資產出貨管理及環境監測等等。

這種網絡系統有一些特性,與我們常用的網絡很不相同,這些特性大致整理如下:

*它們只需傳輸有限的數據,因此不會要求高速的帶寬;

*無線收發器的傳輸距離不需太遠,但要能與鄰近節點形成可靠的網絡;

*這類裝置通常使用電池做為電源,而且需要有長時間的使用壽命,因此必須是非常省電的設計;

*這類裝置的尺寸通常很小,因此內部的元件集成度要高;

*它們的使用環境可能極為嚴苛,所以耐用性要求甚高;

*網絡布建的規模可能很大,因此建置及設備成本不能太高;

*在建置上需考慮節點及通訊網路在故障狀況下的容錯性。

能滿足這些條件的無線技術并不多,ZigBee正是專為此類應用而規劃的技術,以下將介紹ZigBee的重要技術規格及系統架構。

ZigBee底層技術:IEEE 802.15.4

ZigBee是由ZigBee Alliance所制定的無線網絡協議,此聯盟是由50多家公司聯合起草的,目前加入的公司已有大約200家,他們來自半導體業、軟件開發商、終端產品制造商和服務供貨商,其中一些來自電信業。會員中雖然有很多國際知名的廠商,但目前并沒有真正能主導市場或技術發展的廠商。ZigBee的第一個公開版本(ZigBee V1.0)于2005年6月底公布,在2006年12月又制定了V1.1的新版本,此版本又稱為ZigBee 2006;從發布至今,市場上有超過30個兼容的平臺。下一版V1.2正在如火如荼的制定中,預定在今年年中會公布,此版本又稱為ZigBee Pro或ZigBee 2007。

圖1 ZigBee節點結構模型

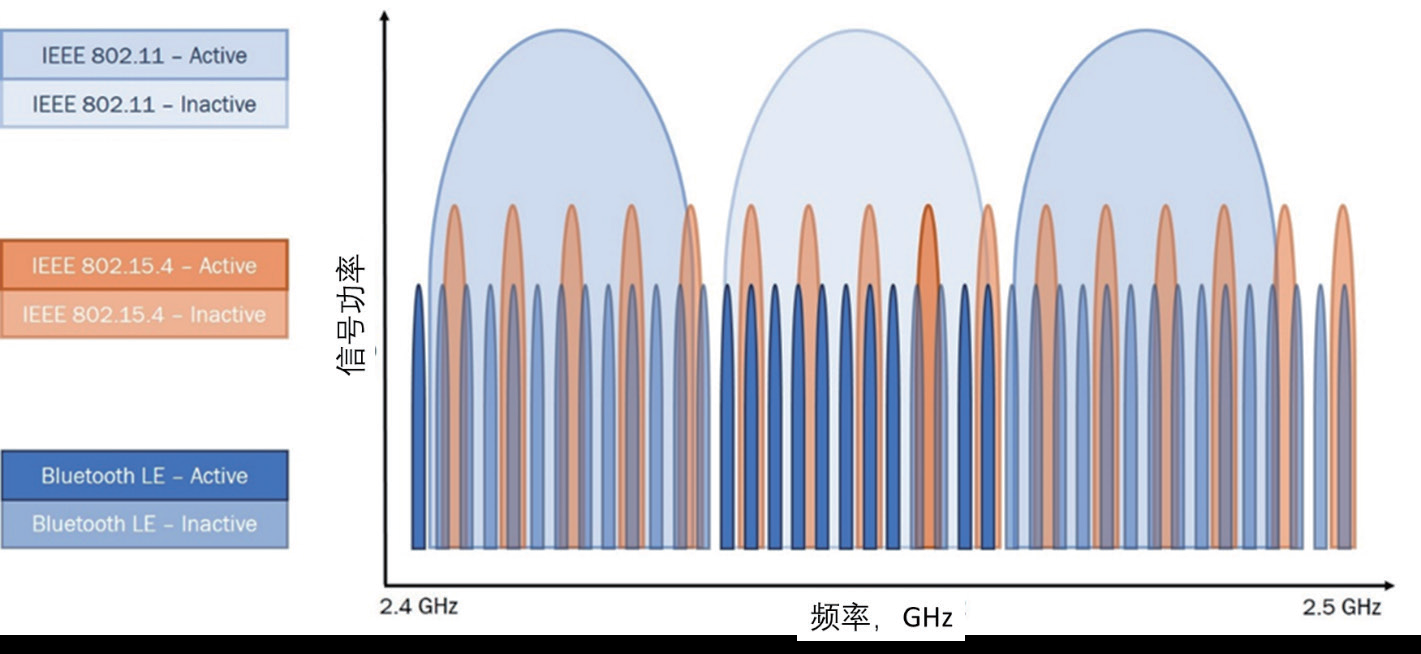

ZigBee規范是專為大型網絡而設計的,它最多能支持65536個網絡節點。它的底層采用IEEE 802.15.4標準規范的媒體存取層(MAC)及物理層(PHY),能夠滿足無線控制及傳感應用所需要的低傳輸率、低功耗、支持大量網絡節點等條件。在無線射頻部分,IEEE 802.15.4支持2.4GHz(2450MHz)和868/915MHz兩個頻段,其中2.4GHz頻段中可提供250kbit/s的物理層數據傳輸率,以及16個不同的信道;868/915MHz頻段中,868MHz支持1個數據速率為20kbit/s的信道,915MHz支持10個數據速率為40kbit/s的信道。針對2.4GHz頻段,802.15.4采用Offset QPSK調變技術,并在868/915MHz的頻段采用BIT/SK,此做法能讓功耗降到最低,也能減少設計復雜度。此外,它也導入直接序列擴頻(DSSS)技術,DSSS采用全頻帶傳送數據,使得原來較高的功率、較窄的頻率變成較寬的低功率頻率,以有效控制噪聲。ZigBee工作在IEE802.15.4規范的ISM頻段,在歐洲是868MHz,在美國是915MHz,在其他國家主要是使用2.4 GHz頻段。至于MAC層方面,802.15.4規范了相鄰設備間單跳數據通訊的規則,它負責設立與網絡的同步,支持關聯和去關聯以及MAC層安全:它能提供兩個設備之間的可靠鏈接。

ZigBee協定

再來看看ZigBee協定。它的協議層從下到上分別為物理層(PHY)、媒體存取層(MAC)、網絡層(NWK)和應用層(APL)等。網絡裝置的角色可分為ZigBee 協調器(Coordinator)、ZigBee Router、ZigBee EndDevice等三種。它支持星狀(Star)、網狀(Mesh)和網狀-樹狀(Mesh-tree)三種網絡拓樸。其中星狀網絡最單純,所有的信息都會路由到協調器,由協調器來發起一個網絡、設定各項網絡參數,并分派網絡地址,這和網絡集線器(hub)的架構很相似。

圖2 ZigBee協議層結構

1. 拓樸架構

ZigBee網狀網絡是AODV(Ad hoc On-Demand Distance Vector routing)技術的修改版本,它使信息在節點之間傳遞,即便任何節點失效或掉線,數據仍能到達目的地,因此具有最佳的可靠性。協調器只需啟動這個網絡,建立后,就不用擔心因某一點故障而造成網絡不通。當有更多的收發器或節點加入,就會形成更密集的網絡,進而提升其可靠度。

圖3 各種網絡拓撲

Mesh-tree網絡則采用C-Skip算法,也就是依協調器、路由器和終端器的角色來決定節點的布局。每個路由器都知道自己的下屬節點,當它收到訊號時,會使用一套公式來決定如何傳送這個信息。純粹的樹狀網絡本身并不可靠,因為連結隨時可能會中斷,加入Mesh的功能就能自我修復中斷的連結。

2. 應用層規范

與產品使用緊密相關的,則是應用層的設計。ZigBee應用層包含應用程序支持子層(APS)、應用程序架構(AF)、ZigBee裝置管控對象(ZDO)與各廠商定義的應用程序對象。此外,ZigBee還定義了應用規格(Application Profile),它針對各種不同的應用情境定義出概略的行為藍圖,讓特定應用中采用此規格的裝置之間能夠互相操作,例如只要家庭控制照明(Home Control Lighting, HCL)的應用規格,不同廠商的燈光開關也能用來控制各種的照明燈具。

為了保證產品之間的互操作性,目前有7個次團體正在制定ZigBee的公用規格(Public Profile),一些有趣的應用領域及ZigBee解決方案包括:貨物運送的資產管理、家庭看護監控、商用照明控制、旅館空調系統(HVAC)能源管理、先進電表平臺等。所有采用ZigBee公用規格的認證合格產品,都可以在此產品上使用ZigBee語言和標志。設備制造商也可以在公用規格之上加入額外的功能,以讓他們的產品顯得獨特和具有加值性。此外,廠商也可以自己設計專屬的規格,也就是在ZigBee兼容平臺之上開發專屬性的產品。目前ZigBee聯盟提供三大測試項目,分別是ZigBee兼容性平臺、ZigBee認證(ZigBee Certified)和ZigBee網絡支持(ZigBee Network Capable)。

ZigBee系統需求

ZigBee節點往往僅需要一對AA電池就能工作大約一年甚至許多年,因此它的功耗必須很低,其軟、硬件技術架構自然不能太過復雜。以網絡協議棧來說,相較于802.11動輒需要1MB以上的程序內存,ZigBee對程序代碼的空間需求很低,通常只需32KB至70KB,因此非常適用于無線控制及傳感節點的單純設計架構。

圖4 ZigBee系統示意

除了無線的部分,在硬件架構上,目前業界與學界已發展出多套適合的硬件系統,包括:BTnode rev2/rev3、Imote/Imote2、Mica/Mica2/Mica2Dot/MicaZ、WiseNet等;常被采用的處理器則包括:ARM7、Atmel AVR、Xscale、Intel 8051、PIC、TI MSP430等。這類系統皆具有低成本、低功耗和微小化的特性。在軟件方面,ZigBee協議必須執行在適當的嵌入式操作系統或實時操作系統(RTOS)之上。此類操作系統不需要如PC操作系統一般支持復雜的應用程序及使用者接口;由于在內存映像硬件支持上的限制,此類操作系統也不需或無法建置虛擬內存(virtual memory)的機制。

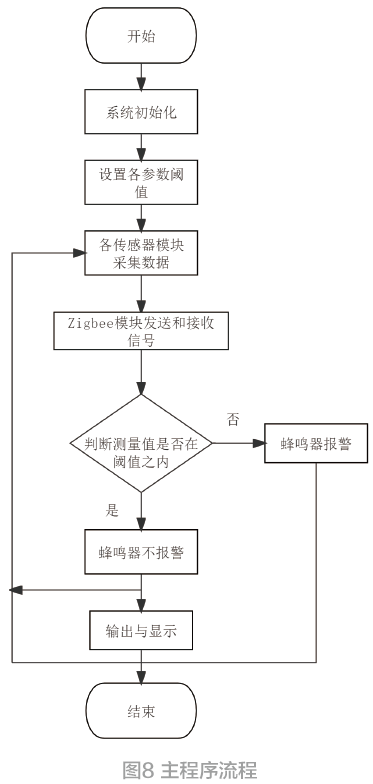

此外,由于無線控制及傳感網絡中最耗電的動作是數據的傳送,因此這類軟件需采用特殊的算法,通常是使用多點跳躍(multi-hop)的傳送方式,也就是從一個節點傳到另一個節點,一直往基地臺的目的地傳送,進而能將單次的傳輸功耗降到最低。

另一個重要的設計機制是為節點加入休眠功能,也就是當設備不需傳感、控制或傳送數據時,就讓此節點進入休眠的模式。但開關收發器(亦即進入睡眠狀態或結束睡眠狀態)也會造成不小的功率損耗,因此如何安排節點的休眠時間表(scheduling)也成為一項重要的研究課題。

結語

以電子設備為中心的網絡規模其實是遠遠大于以人為中心的信息及娛樂性網絡。在家庭、辦公室、工業環境、醫療院所等等地方已使用了太多的電子設備,而另一種以傳感用途為主的設備也開始廣為布建,當這些節點具備了網絡連結與控制的能力,將對人類的生活產生極為巨大的影響。

從溫度、濕度、照明、運動到影像,各種想得到的傳感組件都已出現商業化的產品。利用這些傳感器建立起的無線傳感網絡,具有監控、追蹤和控制等基本功能,用得到的場合難以盡數,例如住宅監控、對象追蹤、核反應堆控制、火警偵測、交通流量監控等等。ZigBee為這些應用提供了極為理想的無線傳輸基礎,然而應用上的落實還在起步階段。除了ZigBee之外,還有多項競爭性的技術在發展中,例如強調比ZigBee更精簡的Z-wave,藍牙的精簡版Bluetooth Lite及互補的Wibree,其中Wibree由Nokia主導,強調能提供十倍于藍牙的效率,其輸出功率將只有-6dBm。這些技術的競爭對于市場發展有良性的幫助,而且此應用領域太廣了,不同的技術可能適合于特定的應用領域。

評論