紅外焦平面陣列技術現狀和發展趨勢

一、引言

自從1800年赫謝爾利用水銀溫度計制作的最原始的熱敏探測器發現了紅外輻射以來[1],人們就開始不斷運用各種方法對紅外輻射進行檢測,并根據紅外光的特點而加以應用,相繼制成了各種紅外探測器,如熱敏型輻射探測器(溫差電偶探測器、電阻測輻射熱計、熱釋電探測器)和半導體光電探測器(光電導探測器、光伏型探測器等)。最初,人們只能以單個探測單元通過光機掃描的方式并協同低溫制冷器來實現圖像探測;后來,則出現了探測單元數目在一萬以上,且自帶有信號讀出電路的二維N×M元焦平面陣列(FPA)探測器;而現今,集成了探測器后續信號處理電路,包括信號讀出電路、前放、模數轉換器等的第三代被稱為“靈巧”(smart)凝視的大陣列焦平面也已開始嶄露頭角[2]。

紅外焦平面熱像儀是一種可探測目標的紅外輻射,并能通過光電轉換、電信號處理等手段,將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像的設備,是集光、機、電等尖端技術于一體的高科技產品。因其具有較強的抗干擾能力,隱蔽性能好、跟蹤、制導精度高等優點,在軍事領域獲得了廣泛的應用。目前許多國家,尤其是美國等西方軍事發達國家,都花費大量的人力、物力和財力進行此方面的研究與開發,并獲得了成功[3、4]。

二、紅外焦平面陣列原理、分類

1、紅外焦平面陣列原理

焦平面探測器的焦平面上排列著感光元件陣列,從無限遠處發射的紅外線經過光學系統成像在系統焦平面的這些感光元件上,探測器將接受到光信號轉換為電信號并進行積分放大、采樣保持,通過輸出緩沖和多路傳輸系統,最終送達監視系統形成圖像。

焦平面探測器的焦平面上排列著感光元件陣列,從無限遠處發射的紅外線經過光學系統成像在系統焦平面的這些感光元件上,探測器將接受到光信號轉換為電信號并進行積分放大、采樣保持,通過輸出緩沖和多路傳輸系統,最終送達監視系統形成圖像。

2、紅外焦平面陣列分類

(1)根據制冷方式劃分

根據制冷方式,紅外焦平面陣列可分為制冷型和非制冷型。制冷型紅外焦平面目前主要采用杜瓦瓶/快速起動節流致冷器集成體和杜瓦瓶/斯特林循環致冷器集成體[5]。由于背景溫度與探測溫度之間的對比度將決定探測器的理想分辨率,所以為了提高探測儀的精度就必須大幅度的降低背景溫度。當前制冷型的探測器其探測率達到~1011cmHz1/2W-1,而非制冷型的探測器為~109cmHz1/2W-1,相差為兩個數量級。不僅如此,它們的其他性能也有很大的差別,前者的響應速度是微秒級而后者是毫秒級。

(1)根據制冷方式劃分

根據制冷方式,紅外焦平面陣列可分為制冷型和非制冷型。制冷型紅外焦平面目前主要采用杜瓦瓶/快速起動節流致冷器集成體和杜瓦瓶/斯特林循環致冷器集成體[5]。由于背景溫度與探測溫度之間的對比度將決定探測器的理想分辨率,所以為了提高探測儀的精度就必須大幅度的降低背景溫度。當前制冷型的探測器其探測率達到~1011cmHz1/2W-1,而非制冷型的探測器為~109cmHz1/2W-1,相差為兩個數量級。不僅如此,它們的其他性能也有很大的差別,前者的響應速度是微秒級而后者是毫秒級。

(2)依照光輻射與物質相互作用原理劃分

依此條件,紅外探測器可分為光子探測器與熱探測器兩大類。光子探測器是基于光子與物質相互作用所引起的光電效應為原理的一類探測器,包括光電子發射探測器和半導體光電探測器,其特點是探測靈敏度高、響應速度快、對波長的探測選擇性敏感,但光子探測器一般工作在較低的環境溫度下,需要致冷器件。熱探測器是基于光輻射作用的熱效應原理的一類探測器,包括利用溫差電效應制成的測輻射熱電偶或熱電堆,利用物體體電阻對溫度的敏感性制成的測輻射熱敏電阻探測器和以熱電晶體的熱釋電效應為根據的熱釋電探測器。這類探測器的共同特點是:無選擇性探測(對所有波長光輻射有大致相同的探測靈敏度),但它們多數工作在室溫條件下[6]。

依此條件,紅外探測器可分為光子探測器與熱探測器兩大類。光子探測器是基于光子與物質相互作用所引起的光電效應為原理的一類探測器,包括光電子發射探測器和半導體光電探測器,其特點是探測靈敏度高、響應速度快、對波長的探測選擇性敏感,但光子探測器一般工作在較低的環境溫度下,需要致冷器件。熱探測器是基于光輻射作用的熱效應原理的一類探測器,包括利用溫差電效應制成的測輻射熱電偶或熱電堆,利用物體體電阻對溫度的敏感性制成的測輻射熱敏電阻探測器和以熱電晶體的熱釋電效應為根據的熱釋電探測器。這類探測器的共同特點是:無選擇性探測(對所有波長光輻射有大致相同的探測靈敏度),但它們多數工作在室溫條件下[6]。

(3)按照結構形式劃分

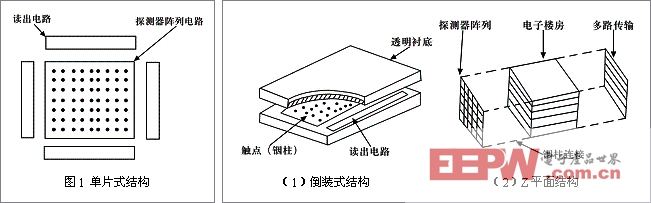

紅外焦平面陣列器件由紅外探測器陣列部分和讀出電路部分組成。因此,按照結構形式分類,紅外焦平面陣列可分為單片式和混成式兩種[7]。其中,單片式集成在一個硅襯底上,即讀出電路和探測器都使用相同的材料,如圖1所示。混成式是指紅外探測器和讀出電路分別選用兩種材料,如紅外探測器使用HgCdTe,讀出電路使用Si。混成式主要分為倒裝式(圖2(a))和Z平面式(圖2(b))兩種。

紅外焦平面陣列器件由紅外探測器陣列部分和讀出電路部分組成。因此,按照結構形式分類,紅外焦平面陣列可分為單片式和混成式兩種[7]。其中,單片式集成在一個硅襯底上,即讀出電路和探測器都使用相同的材料,如圖1所示。混成式是指紅外探測器和讀出電路分別選用兩種材料,如紅外探測器使用HgCdTe,讀出電路使用Si。混成式主要分為倒裝式(圖2(a))和Z平面式(圖2(b))兩種。

(4)按成像方式劃分

紅外焦平面陣列分為掃描型和凝視型兩種,其區別在于掃描型一般采用時間延遲積分(TDI)技術,采用串行方式對電信號進行讀取;凝視型式則利用了二維形成一張圖像,無需延遲積分,采用并行方式對電信號進行讀取。凝視型成像速度比掃描型成像速度快,但是其需要的成本高,電路也很復雜。

紅外焦平面陣列分為掃描型和凝視型兩種,其區別在于掃描型一般采用時間延遲積分(TDI)技術,采用串行方式對電信號進行讀取;凝視型式則利用了二維形成一張圖像,無需延遲積分,采用并行方式對電信號進行讀取。凝視型成像速度比掃描型成像速度快,但是其需要的成本高,電路也很復雜。

(5)根據波長劃分

由于運用衛星及其它空間工具,通過大氣層對地球表面目標進行探測,只有穿過大氣層的紅外線才會被探測到。人們發現了三個重要的大氣窗口:1mm~3mm的短波紅外、3mm~5mm的中波紅外、8mm~14mm的長波紅外,由此產生三種不同波長的探測器。

由于運用衛星及其它空間工具,通過大氣層對地球表面目標進行探測,只有穿過大氣層的紅外線才會被探測到。人們發現了三個重要的大氣窗口:1mm~3mm的短波紅外、3mm~5mm的中波紅外、8mm~14mm的長波紅外,由此產生三種不同波長的探測器。

!--[if !supportEmptyParas]--> !--[endif]-->

三、讀出電路

讀出電路是紅外焦平面陣列當中的十分重要的環節。對于周圍物體的黑體輻射,被測物體的輻射信號相當微小,電流大小為納安或者是皮安級,要把這么小的信號讀出可不是一件容易的事,尤其這種小信號很易受到其它噪聲的干擾,因此,選擇和設計電路就成為特別重要的方面。

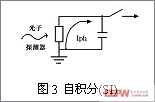

1、自積分型讀出電路(SI ROIC)

在所有讀出電路結構中,自積分(SI)電路(圖3)最為簡單,僅有一個 MOS 開關元件,其象元面積可以做得很小。在 SI 電路中,光生電流(或電荷)直接在與探測器并聯的電容上積分,然后通過多路傳輸器輸出積分信號。此讀出電路的輸出信號通常是取其電荷而非電壓,其后接電荷放大器,在每幀結束時需由象元外的電路對積分電容進行復位。積分電容主要為探測器自身的電容,但也包括與之相連的一些雜散電容。在某些探測器中,此電容可能是非線性的(如光電二極管的結電容),隨積分電荷的增加,其會造成探測器的偏置發生變化,可能引起輸出信號的非線性。該電路的另一個缺點是無信號增益,易受多路傳輸器和列放大器的噪聲干擾。

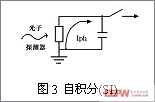

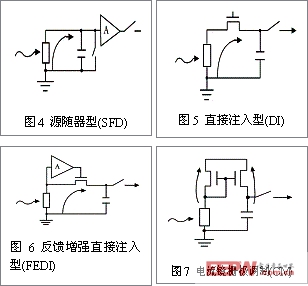

2、源隨器型讀出電路(SFD ROIC)

為了給多路傳輸器提供電壓信號,并增加驅動能力,往往在 SI 后加緩沖放大器。實現此功能的通常方法是在每個探測器后接一MOSFET 源隨器(SFD),即構成源隨器型讀出電路(圖4)。源隨器型讀出電路是一種直接積分的高阻抗放大器,探測器偏壓由復位電平決定,故不存在探測器偏壓初值不均勻的問題,但偏壓會隨積分時間和積分電流變化,引起探測器偏置變化。SFD電路在很低背景下具有較滿意的信噪比,但在中、高背景下,與 SI 讀出電路一樣,其也有嚴重的輸出信號非線性問題。復位 MOS 開關會帶來 KTC 噪聲,而源隨器 MOS 管的 1/f 噪聲和溝道熱噪聲也是主要的噪聲源。

3、直接注入讀出電路(DI ROIC)

直接注入(DI)電路(圖5)是第二代探測器(即探測器陣列)使用最早的讀出前置放大器之一。它首先用于 CCD 紅外焦平面陣列,現也用于 CMOS 紅外焦平面陣列。在此電路中,探測器電流通過注入管向積分電容充電,實現電流到電壓的轉換,電壓增益的大小主要與積分電容的大小有關,當然也受電源電壓的限制。此電路在中、高背景輻射下,注入管的跨導(gm)較大,這主要是因積分電流較大的緣故。此時,讀出電路輸入阻抗較低,光生電流的注入效率相對較高。在低背景下,因注入管的跨導減小,使讀出電路的輸入阻抗增大,會降低光生電流的注入效率。在一定的范圍內,DI 電路的響應基本上是線性的。但因各象元注入管閾值電壓的不均勻性,會在焦平面陣列輸出信號中引入空間噪聲,因而抑制焦平面陣列的空間噪聲是一個非常棘手的問題。

直接注入(DI)電路(圖5)是第二代探測器(即探測器陣列)使用最早的讀出前置放大器之一。它首先用于 CCD 紅外焦平面陣列,現也用于 CMOS 紅外焦平面陣列。在此電路中,探測器電流通過注入管向積分電容充電,實現電流到電壓的轉換,電壓增益的大小主要與積分電容的大小有關,當然也受電源電壓的限制。此電路在中、高背景輻射下,注入管的跨導(gm)較大,這主要是因積分電流較大的緣故。此時,讀出電路輸入阻抗較低,光生電流的注入效率相對較高。在低背景下,因注入管的跨導減小,使讀出電路的輸入阻抗增大,會降低光生電流的注入效率。在一定的范圍內,DI 電路的響應基本上是線性的。但因各象元注入管閾值電壓的不均勻性,會在焦平面陣列輸出信號中引入空間噪聲,因而抑制焦平面陣列的空間噪聲是一個非常棘手的問題。

4、反饋增強直接注入讀出電路(FEDIROIC)

反饋增強直接注入電路(FEDI)以 DI 讀出電路為基礎,在注入管柵極和探測器間跨接一反相放大器(圖6),其目的是在低背景下,進一步降低讀出電路的輸入阻抗,從而提高注入效率和改善頻率響應。視反饋放大器的增益不同,FEDI的最小工作光子通量范圍可以比 DI 低一個或幾個數量級,響應的線性范圍也比 DI 的更寬。但象元的功耗和面積也隨之增加了,面積的增加對現在日益發展的光刻技術并非什么大問題,但功耗的增大就很不利。

反饋增強直接注入電路(FEDI)以 DI 讀出電路為基礎,在注入管柵極和探測器間跨接一反相放大器(圖6),其目的是在低背景下,進一步降低讀出電路的輸入阻抗,從而提高注入效率和改善頻率響應。視反饋放大器的增益不同,FEDI的最小工作光子通量范圍可以比 DI 低一個或幾個數量級,響應的線性范圍也比 DI 的更寬。但象元的功耗和面積也隨之增加了,面積的增加對現在日益發展的光刻技術并非什么大問題,但功耗的增大就很不利。

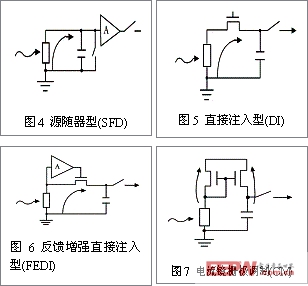

5、電流鏡柵調制讀出電路(CMROIC)

電流鏡柵調制電路(CM)可使讀出電路在更高的背景輻射條件下工作(圖7)。通常,讀出電路的積分電容是在象元電路內,因受面積的限制,故不可能做得很大。在高背景的應用中,很大的背景輻射電流可使積分電容電壓很快地處于飽和狀態,從而使讀出電路失去探測信號的功能。CM 讀出電路可避免這種情況的發生,這種電路的電流增益與探測器輸出電流的平方根成反比例關系,即隨探測器輸出電流的增大,電流增益自動減小。但是,CM 電路不能為探測器提供穩定和均勻的偏置,其響應也是非線性的。因而,此讀出電路的總體性能受限。

電流鏡柵調制電路(CM)可使讀出電路在更高的背景輻射條件下工作(圖7)。通常,讀出電路的積分電容是在象元電路內,因受面積的限制,故不可能做得很大。在高背景的應用中,很大的背景輻射電流可使積分電容電壓很快地處于飽和狀態,從而使讀出電路失去探測信號的功能。CM 讀出電路可避免這種情況的發生,這種電路的電流增益與探測器輸出電流的平方根成反比例關系,即隨探測器輸出電流的增大,電流增益自動減小。但是,CM 電路不能為探測器提供穩定和均勻的偏置,其響應也是非線性的。因而,此讀出電路的總體性能受限。

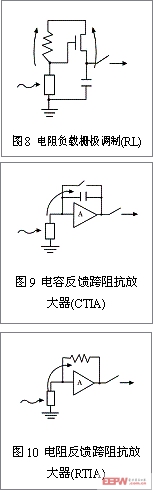

6、電阻負載柵調制讀出電路(RLROIC)

電阻負載柵極調制電路(RL)的構造思想和目的與 CM 幾乎一樣(圖8),其效果也差不多,只是因用電阻替代了 MOS 管,可使象元 1/f 噪聲更小,并提高了探測器偏壓的均勻性。由于大電阻的制造與數字 CMOS 工藝是不兼容的,RL 的阻值不可能很大。此外,因電路結構的原因,當探測器電流很小時,此讀出電路的均勻性和線性度都相當差。在大多數的應用中,需要對其輸出增益和偏移進行校正才能獲得滿意的效果,故此類讀出電路不見常用。

電阻負載柵極調制電路(RL)的構造思想和目的與 CM 幾乎一樣(圖8),其效果也差不多,只是因用電阻替代了 MOS 管,可使象元 1/f 噪聲更小,并提高了探測器偏壓的均勻性。由于大電阻的制造與數字 CMOS 工藝是不兼容的,RL 的阻值不可能很大。此外,因電路結構的原因,當探測器電流很小時,此讀出電路的均勻性和線性度都相當差。在大多數的應用中,需要對其輸出增益和偏移進行校正才能獲得滿意的效果,故此類讀出電路不見常用。

7、電容反饋跨阻抗放大器(CTIAROIC)

CTIA 是由運放和反饋積分電容構成的一種復位積分器(圖9),探測器電流在反饋電容上積分,其增益大小由積分電容確定。它可以提供很低的探測器輸入阻抗和恒定的探測器偏置電壓,在從很低到很高的背景范圍內,都具有非常低的噪聲。且輸出信號的線性度也很好。此電路的功耗和芯片面積較一般的電路大,復位開關也會帶來 CKT 噪聲,這也許是它眾多優良性能中的一點不足之處。

CTIA 是由運放和反饋積分電容構成的一種復位積分器(圖9),探測器電流在反饋電容上積分,其增益大小由積分電容確定。它可以提供很低的探測器輸入阻抗和恒定的探測器偏置電壓,在從很低到很高的背景范圍內,都具有非常低的噪聲。且輸出信號的線性度也很好。此電路的功耗和芯片面積較一般的電路大,復位開關也會帶來 CKT 噪聲,這也許是它眾多優良性能中的一點不足之處。

8、電阻反饋跨阻放大器(RTIA ROIC)

RTIA 和 CTIA 相似,只是由電阻代替了積分電容和復位開關(圖10)。此電路無積分功能,故只能提供與探測器電流成比例的連續輸出電壓,如要提供高的輸出增益,需要大的反饋電阻,但大的電阻占用芯片面積大,且不適宜數字 CMOS 工藝。因此,讀出電路陣列幾乎不用此電路結構。

RTIA 和 CTIA 相似,只是由電阻代替了積分電容和復位開關(圖10)。此電路無積分功能,故只能提供與探測器電流成比例的連續輸出電壓,如要提供高的輸出增益,需要大的反饋電阻,但大的電阻占用芯片面積大,且不適宜數字 CMOS 工藝。因此,讀出電路陣列幾乎不用此電路結構。

以上是八種典型讀出電路的性能和特點,可根據不同的應用和性能需求進行選用。當然,其中某些性能參數也不是一成不變的,可隨工藝水平的發展而變化,如單元面積和成本會隨集成電路工藝的進步而得到緩解。最后要指出的是,這些基本電路形式通過某些變化和組合可衍生出新的性能更好的讀出電路。

四、國內外發展狀況簡述

我國非致冷焦平面陣列技術已初步取得進展。1995年,中國科學院長春光學精密機械研究所利用微機械加工技術研制成功了低成本線陣32×128象元硅微測熱輻射計陣列,其噪聲等效溫差(NETD)為0.3K,存儲時間為1ms。而由中國科學院上海技術物理研究所承擔的鈦酸鍶鋇鐵電薄膜材料研究項目已于2000年12月通過中國科學院上海分院鑒定[8]。該項目采用新工藝制備的BaxSr1-xTiO3鐵電薄膜材料性能達到國際領先水平。1987年,美國TI公司演示的第一代非致冷熱釋電探測器所使用的就是這種鐵電薄膜材料。這些研究成果表明,我國的非致冷熱成像技術還有很大的潛力。

目前,我國在非致冷紅外熱成像方面的研究主要集中在部分高等院校和研究院所。這些研究單位主要進行探測器陣列及其工藝的研究。而眾多的經營非致冷紅外熱像儀的公司大部分只停留在制作一些外圍設備和開發一些軟件的業務上。

在美國、法國和英國等發達國家,單色紅外焦平面器件的技術已經基本成熟,以 288×4 長波和 256×256中波為代表的焦平面器件已基本取代了多元光導線列通用組件。256×256 元碲鎘汞焦平面探測器已經裝備美國AGM-130 空對地導彈,320×256 元碲鎘汞焦平面探測器在歐洲 Storm Shadow/Scalp E-G 空對地巡航導彈上開始應用,256×256 元 InSb 焦平面裝備了以色列箭-2 反導系統及美國標準Ⅱ-ⅣA 導彈,640×512 元 InSb 美國戰區高空區域防御系統攔截彈(THAAD);640×480 元 InSb 熱成像儀則裝備了 F-22、V-22、F18-E/F 等戰機。

在上個世紀 90 年代中期,發展多色焦平面列陣(MSFPAs)的概念得到了美軍方的高度重視,其投入大量資金開展 MSFPAs 技術研究,預計到 2010 年,新型大規模焦平面列陣 MSFPAs 將成為美軍提高信息獲取能力的主要手段之一。

在向更大規模的凝視型面陣焦平面探測器、雙色探測器發展的歷程中,長波器件已達到 640×480 元的規模,中、短波器件達到了 2048×2048 的規模,長線陣的掃描型焦平面因其在空間對地觀測方面的需求受到了高度地重視。美國預警衛星采用了 6000 元的超長線列雙色中、短波焦平面器件,美國大氣紅外深度探測儀采用了 4000元長波掃描焦平面器件[9],法國的 SPOT4 衛星采用了 3000 元的短波掃描焦平面器件。法國 Sofradir 公司研制成了 1500 元長線列中長波焦平面器件[10]。2000 年, Raytheon/Hughes 研制了長波/長波雙色焦平面器件,該器件采用分子束外延碲鎘汞異質結材料,用反應離子刻蝕(RIE)技術形成光敏元,規模達到128×128,40mm 中心距,讀出電路(ROIC)采 0.8 mm 設CMOS 計規則,采用 foundry 加工模式,實現了同時光譜積分。

2001 年,美國Rockwell公司研制出了128×128元長波/短波、中波/中波雙色焦平面器件。該器件采用了分子束外延碲鎘汞多層材料,為單極型探測器結構,其探測率分別為6.0×1011 cmHz1/2W-1 (長波),1.6×1012 cmHz1/2W-1(短波)。

2000 年法國 Leti/LIR公司研制出了短波/中波雙色焦平面器件,DRS 公司用“via-hole”的獨特技術獲得了雙色探測器,而 Leti/Sofradia 公司也已經獲得了碲鎘汞雙色探測器焦平面列陣。

五、展望

根據紅外焦平面陣列在軍事、民用等方面的要求,未來紅外焦平面陣列的主要發展方向為:

(1)集成化—探測器材料與電路集成,杜瓦與制冷、光.機.電的集成;

(2)長線列如6000×1(美國已經用于高空預警機),大面陣如2048×2048(中短波)、640×480(長波);

(3)小型化、重量輕、容易攜帶;

(4)雙色、多光譜;

(5)高溫化(如300K常溫使用);

(6)智能化—對于不同的目標能自動調節窗口。

紅外成像屬于技術密集度高、投資強度大、研究周期長、應用前景廣泛的高技術產業,因此,只有相關單位打破單位界限和行業界限,分工協作,集中國內已有的技術力量和充分利用先進技術、發揮優勢、組織聯合攻關,才能確保此行業在我國在的順利發展。

(1)集成化—探測器材料與電路集成,杜瓦與制冷、光.機.電的集成;

(2)長線列如6000×1(美國已經用于高空預警機),大面陣如2048×2048(中短波)、640×480(長波);

(3)小型化、重量輕、容易攜帶;

(4)雙色、多光譜;

(5)高溫化(如300K常溫使用);

(6)智能化—對于不同的目標能自動調節窗口。

紅外成像屬于技術密集度高、投資強度大、研究周期長、應用前景廣泛的高技術產業,因此,只有相關單位打破單位界限和行業界限,分工協作,集中國內已有的技術力量和充分利用先進技術、發揮優勢、組織聯合攻關,才能確保此行業在我國在的順利發展。

[1] 湯定元,糜正瑜等.光電器件概論[C]. 上海科學技術文獻出版社, P298-473.

[2]吳誠,蘇君紅. 非制冷紅外焦平面技術述評[J]. 紅外技術,1999,Vol.21,(1):P6-9.

[3] 邢素霞,張俊舉等. 非制冷紅外熱成像技術的發展與現狀[J]. 紅外與激光工程,2004 Vol.33,(5):P441-444.

[4]李熙瑩, 倪國強, 蔡娜. 紅外探測系統在反巡航導彈中的應用[J]. 激光與紅外. Vol.33 No.1 Feb.2003 P8-12.

[5] 于小兵. 微型杜瓦瓶及致冷器在紅外系統中的應用[J].應用光學 No.1 2000 P38-41.

[6] 李瓊花,楊家德等. 非致冷凝視紅外焦平面陣列的特點及應用[J]. 重慶工學院學報, Vol.17 No.1 Feb.2003 P48-50.

[7]甘文樣. 紅外焦平面器件讀出電路技術[J]. 紅外, No.9 2003 P1-8.

[8]陳海生. 非致冷紅外焦平面熱成像技術的進展[J]. 紅外技術與器,件Vol.3 2002 P14-17.

[9] 蔡毅. 紅外系統中的掃描型和凝視型FPA[J]. 紅外技術, Vol.23 No.1 Jan.2001 P3-8.

[10]劉武, 孫國正. 多色紅外焦平面器件的現狀、發展趨勢及軍事應用分析[J]. 紅外技術, Vol.26 No.3 May 2004 P1-5.

[11]Eric R. Fossum. CMOS image sensors:electronic Camera-On-A-Chip [J].IEEE Transactions on electron devices, Vol.44,No.10,Oct. 1997 p1689-1698

[12] R. H. Nixon,et al. 256×256 CMOS active pixel sensor camera-on-a-chip [J]. IEEE journal of solid-state circuits, Vol.31,No.12,Dec. 1996 p2046-2050

[13] Notton P R.. Status of infrared detectors[J], SPIE, 1998.3379:102-114

[14] Tsung-Hsin Yu, et al. A new CMOS readout circuit for uncooled bolometric infrared focal plane arrays [J]. ISCAS 2000-IEEE international symposium on circuits and systems, May. 2000 pⅡ:493-496

[15] Stuart Kleinfelder,et al. Four million frame/s CMOS image sensor prototype with on-focal-plane 64-frame storage[J],SPIE,2003.5210:1-8

[16] Sunetra K. Mendis,et al. CMOSactive pixel image sensors for highly integrated imaging systems[J]. IEEE journal of solid-state circuits, vol. 32, No. 2, Feb. 1997 P187-197

[2]吳誠,蘇君紅. 非制冷紅外焦平面技術述評[J]. 紅外技術,1999,Vol.21,(1):P6-9.

[3] 邢素霞,張俊舉等. 非制冷紅外熱成像技術的發展與現狀[J]. 紅外與激光工程,2004 Vol.33,(5):P441-444.

[4]李熙瑩, 倪國強, 蔡娜. 紅外探測系統在反巡航導彈中的應用[J]. 激光與紅外. Vol.33 No.1 Feb.2003 P8-12.

[5] 于小兵. 微型杜瓦瓶及致冷器在紅外系統中的應用[J].應用光學 No.1 2000 P38-41.

[6] 李瓊花,楊家德等. 非致冷凝視紅外焦平面陣列的特點及應用[J]. 重慶工學院學報, Vol.17 No.1 Feb.2003 P48-50.

[7]甘文樣. 紅外焦平面器件讀出電路技術[J]. 紅外, No.9 2003 P1-8.

[8]陳海生. 非致冷紅外焦平面熱成像技術的進展[J]. 紅外技術與器,件Vol.3 2002 P14-17.

[9] 蔡毅. 紅外系統中的掃描型和凝視型FPA[J]. 紅外技術, Vol.23 No.1 Jan.2001 P3-8.

[10]劉武, 孫國正. 多色紅外焦平面器件的現狀、發展趨勢及軍事應用分析[J]. 紅外技術, Vol.26 No.3 May 2004 P1-5.

[11]Eric R. Fossum. CMOS image sensors:electronic Camera-On-A-Chip [J].IEEE Transactions on electron devices, Vol.44,No.10,Oct. 1997 p1689-1698

[12] R. H. Nixon,et al. 256×256 CMOS active pixel sensor camera-on-a-chip [J]. IEEE journal of solid-state circuits, Vol.31,No.12,Dec. 1996 p2046-2050

[13] Notton P R.. Status of infrared detectors[J], SPIE, 1998.3379:102-114

[14] Tsung-Hsin Yu, et al. A new CMOS readout circuit for uncooled bolometric infrared focal plane arrays [J]. ISCAS 2000-IEEE international symposium on circuits and systems, May. 2000 pⅡ:493-496

[15] Stuart Kleinfelder,et al. Four million frame/s CMOS image sensor prototype with on-focal-plane 64-frame storage[J],SPIE,2003.5210:1-8

[16] Sunetra K. Mendis,et al. CMOSactive pixel image sensors for highly integrated imaging systems[J]. IEEE journal of solid-state circuits, vol. 32, No. 2, Feb. 1997 P187-197

The Present Development And Status Of Infrared Focus Plane Array Technology

Abstract : Infrared thermal imaging technology is main detection method for country security, which has been widely applied in satellite, missile, fighter plane and so on. At one time, the uncooled infrared image technology is applied in industry, medical treatment and others more and morewith the development of technology and the deep decrease of production cost especially. The theory. structure and sort of infrared focus plane array are described in this paper in wich the emphasises are analyzing all kinds of characteristics of read-out circuit and comparing world-wide research and production works .

Keywords: uncooled;thermal image; infrared focus plane array

作者簡介:

張華斌,四川成都電子科技大學碩士研究生,研究方向為微電子電路及應用。

通訊地址:四川成都電子科技大學微電子與固體電子學院 |

郵編:610054

聯系電話:028-83202564 13668253634

張慶中,四川成都電子科技大學微電子與固體電子學院副教授,導師,從事高頻大功率器件、半導體傳感器、特種半導體器件、微電子工藝技術研究。

參考文獻:

紅外熱像儀相關文章:紅外熱像儀原理

通訊地址:四川成都電子科技大學微電子與固體電子學院 |

郵編:610054

聯系電話:028-83202564 13668253634

張慶中,四川成都電子科技大學微電子與固體電子學院副教授,導師,從事高頻大功率器件、半導體傳感器、特種半導體器件、微電子工藝技術研究。

評論