PXI-9820在發電機局部放電測試系統中的開發應用

大型發電機往往由于定子繞組的故障(如絕緣磨損、接線開焊、股線斷裂、高電場造成電暈等)而導致發電機運行中內部放電量增加,致使局部過熱而損壞繞組對地絕緣,縮短發電機的絕緣壽命。當發電機定子絕緣中出現局部放電時,放電脈沖信號將沿發電機三相高壓母線向外傳播,嚴重影響了電網的安全。

發電機的定子局部放電測試是目前大型發電機狀態監測的研究熱點,需要高速數據采集與分析。ADLink基于PXI總線的PXI-9820高速采集卡采集速度高達130MHz,可以滿足測試要求,并經實驗驗證可行。本文主要介紹了發電機局部放電的測試原理、基于ADLink的PXI-3800測試系統的設計技術,并給出了測試試驗結果。

系統組成

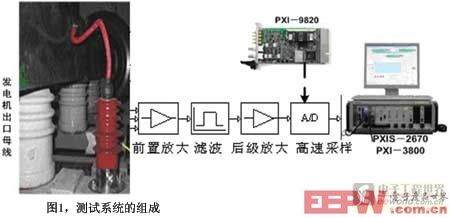

發電機定子絕緣局部放電的頻帶極寬,從20kHz到幾百MHz,為便于分析同時考慮測試系統的性價比,初步將局部放電的最高頻率定義在50MHz(更高的局部放電對電網的影響較小,實際監測也十分困難)。PXI-9820采集卡單通道頻率為65MHz,雙通道復用后可以達到130MHz,剛好滿足采樣要求。PXI是一種專為工業數據采集與自動化應用度身定制的模塊化儀器平臺,具備機械、電氣與軟件等多方

面的專業特性,比舊式的測量和自動化構架性能高出10多倍。考慮到本測試系統的先進性、專業性和快速等要求,選用了PXI測試平臺。測試系統的組成見圖1。

測試技術

測試方法

當發電機定子絕緣中出現局部放電時,放電脈沖信號將沿發電機三相高壓母線向外傳播。本系統采用脈沖電流法測量發電機的局部放電,通過安裝在發電機高壓出線端及與之有一定距離的母線排上的高壓電容耦合傳感器來耦合局部放電信號。該信號必要時經放大或衰減后由高速采集卡采集,再送給PXI的下位機處理。由于測量系統的頻帶很寬,使得基于脈沖時延抗干擾方法可以得到應用。來自內部的放電脈沖和來自外部的干擾脈沖,在到達采集卡時具有不同的時延及幅值,根據時延和幅值的差別,可以有效剔除外來的干擾。發電機的局部放電從靠近發電機一端的傳感器采集的脈沖信號測得。

監測技術

高速數據采集必須合理設定其信號采集方式以及數據傳輸方式。

1)采樣模式的確定

PXI-9820是高速、高分辨率、高容量的PXI數據采集卡,配備兩組65 MS/s采樣頻率的模擬輸入端。本方案的采樣頻率為130MHz,需要將兩組模擬輸入同時使用。當采集一組模擬輸入時,模擬輸入的范圍由軟件設定為-5V~5V范圍,輸入阻抗選為50Ω。

2)板載內存

高數據采樣頻率必須配備板卡上的高容量緩存,PXI-9820的標準版本配有128 MB的內存,為擴大數據緩存空間,將其擴充到512 MB 的SODIMM SDRAM。

3)ADC觸發和數據傳輸技術

PXI-9820提供靈活的觸發方式,該應用中采用后觸發(Post Trigger)。當有觸發事件(比如局部放電脈沖的上升沿)時,板卡延遲M個采樣周期后開始采集,把局部放電信號經過耦合的時間去掉,提高了系統效率。采樣結束后采用Bus Mastering DMA的方式將采樣數據傳到系統內存。另外,PXI-9820的驅動專為此類應用提供了“Re-Start”功能,即采樣結束后立即重新按預定好的采樣頻率、采樣長度重新開始采樣,減少了系統死區,提高了采樣效率。

測試結果

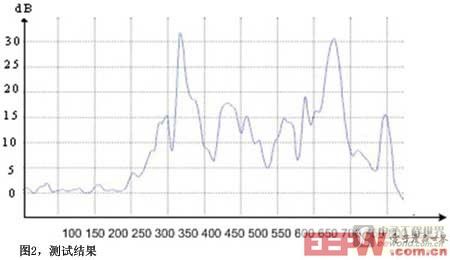

由于局部放電脈沖信號的頻率極高,在時域時序圖上很難識別,唯一的方法是進行功率譜密度分析。信號的頻譜分析方法有:經典譜和現代譜估計分析。經典譜估計時,一方面當數據長度N給定時,由于窗函數的影響以及頻譜泄漏等方面的緣故,經典譜估計在偏差、方差和譜分辨率之間相互制約,另外,對局部放電脈沖信號這樣的非平穩信號,追求高分辨率和高分析可靠性是不太可能的。而現代譜估計主要是為了改善經典譜估計的方差、偏差以及分辨率相互制約的特性而產生的,為保證測試信號分析的可靠性和準確性,基于功率譜密度估計的頻譜分析采用現代譜估計,且采用最大熵譜估計分析方法,分析的結果如圖2所示。其中,最大熵譜估計的預估模型采用AR模型,其階次經過測試與分析,確定為64。圖中可以清晰地分析出在330kHz、430kHz和675kHz附近存在明顯的譜峰值,與安捷倫頻譜分析測試儀測試的結果非常接近,說明測試結果是可信的。同時,也證明了PXI-9820測試信號完整可信,適合用于測試高頻局部放電脈沖信號。

ADLink是目前為數不多能提供高品質的基于PXI測試設備的企業之一,是亞洲唯一能提供PXI總線、采集速度達65MHz以上的高速數據采集模塊的廠家。其PXI-9820的高采樣率完全符合發電機局部放電測試系統對于采樣頻率和分辨率的需求,板上提供的大容量內存也滿足采樣時間的要求,與國外同類設備相比,PXI-9820的性價比更高。另外,PXI-9820采用高速DMA將板上暫存的數據傳到系統內存,相較于其它板卡,它的傳輸速度更快,便于在線實時監測,滿足更高采樣頻率和數據傳輸速率的在線測試系統的要求。

評論