中國物聯網深度剖析 核心缺失亟待突破

各地出臺計劃的方向和內容大都比較接近,很少突出特色,而且基本上都沒有就物聯網的產業關鍵環節出臺具體的扶持政策,如果不進行統籌規劃,可能會成為缺乏核心競爭力的重復建設,陷入惡性競爭內耗,由中央政府或有關部委進行統一規劃勢在必行。

在統一的規劃中,可以考慮各地的產業情況等差異,集中扶持產業鏈中的關鍵環節。在這個過程中,標準的制定和統一很關鍵。無論是地方政府還是參與企業,都希望通過參與制定標準,加強自身對產業鏈的掌控,但這最終可能導致標準的分散和難以推行,雖然標準制定本來就是各方利益博弈的結果,但從國家產業發展的層面來看,物聯網的標準也應該提前有統一的規劃,避免因產業鏈的躁動使中國的標準制定平添波折。

內部空虛 IBM智慧蔓延

通過物聯網,跨國巨頭們已給中國帶來越來越強大的威脅,傳統的經濟和安全邊界正被悄然顛覆。

IBM力推的“智慧地球”在中國形勢大好,無論地方政府、機構還是企業,都從去年的觀望轉向“砸錢”實施。對于“智慧地球”在中國的火熱,業界普遍認為,在芯片、傳感器、云計算等物聯網產業鏈的關鍵環節,中國還遠遠落后,部分領域甚至未實現“零的突破”。而且,直到現在,物聯網仍不成熟,缺少商業模式,安全機制更屢被業內人士質疑,如果現在就規模化物聯網,占便宜的還是外資巨頭。

美國正試圖用其信息網絡技術,控制各國的經濟,所以必須警惕“智慧地球”。中國要大力發展物聯網等新興產業,以搶占主動權。必須發展物聯網以應對國際威脅,但如果在不成熟的現階段貿然推廣,也可能將整個產業乃至整個經濟拖入深淵。這必然需要合理規劃,在兩者之間找到平衡。

目前,物聯網的基礎工業還不在中國,國內發展越快,最后越容易給外國人準備一個大市場。

而且,現在最大的矛盾在于,高層還沒有定論,地方政府和行業部門已經普遍向“智慧地球”示好。

“智慧地球”的本意,是為了挽救美國經濟,確立未來競爭優勢。2009年1月28日,在美國工商業領袖舉行的“圓桌會議”上,IBM首席執行官 彭明盛(Sam Palmisano)明確提出“智慧地球”概念,希望通過加大對寬帶網絡等新興技術的投入,振興經濟并確立美國的未來競爭優勢。在獲得美國總統奧巴馬的積 極回應后,這一計劃隨后上升為美國的國家戰略。

一個月之后,“智慧地球”就將觸角全面伸向了中國。2009年2月24日,IBM提出“智慧地球贏在中國”,并針對電力、醫療、城市、交通、供 應鏈(物流)和銀行6大領域推出針對服務。

業內人士表示,IBM的推廣力度可以用狂轟濫炸來形容。IBM在中國通過所有可能的渠道推銷“智慧地球”,其力度遠大于在其他國家,除商業目的外,或許還會有其他戰略意圖。

IBM歷來是創造新概念的高手,每隔一段時間 就會圍繞推銷IBM的軟硬件產品和解決方案,拋出一個嶄新的理念。此前,IBM在2002年就曾依靠“e-business”扭轉連續數年的巨額虧損成功 轉型,2004年以來則高談“隨需應變”。此次推動的“智慧地球”也正是迎合了當前工業化、信息化和全球化趨勢的又一次“顛覆性的產業轉型”。

IBM提出‘智慧地球’的概念是經過精心謀劃、充分準備和周密部署的。實現“智慧地球”愿景的關鍵技術——傳感器網絡、云計算、 超級計算、軟件服務化、數據整合與挖掘等等,都是IBM的技術優勢,有可能借此機會再次占領競爭的制高點。而IBM在中國關注的領域大都是資源豐厚、資金 充沛的重點行業。如果IBM大規模獲得這方面項目資源,中國將被其高附加值產品消耗掉大量資金資源,削弱對本國企業的扶持力度,影響中國經濟刺激計劃的實 施效果和產業轉型。

最重要的是,‘智慧地球’的推廣應用,還將直接威脅到國家安全。“智慧地球”所涉及都是核心軟硬件領域(如操作系統、數據庫、 中間件軟件、嵌入式軟件、集成電路等),如果通過物聯網絡覆蓋醫療、交通、電力、銀行等關系國計民生的重要領域,以現有的信息安全防護體系,難以保證敏感 信息不外泄。一旦遭遇某些信息風險,更可能造成災難性后果,小到一臺計算機、一臺發電機,大到一個行業甚至國家經濟都會被別人控制。

多家國內研究機構、協會和企業,均已就此提出質疑,其中多有向決策層上書示警者。然而就在業界質疑同時,IBM已在中國市場攻城掠地。

2009年8月,IBM與廣東省信息產業廳簽署戰略合作備忘錄,為廣州打造世界級的“智慧城市”。一個月后,又與沈陽市政府戰略合作協議,打造 “生態沈陽”和“智慧城市”。其后,IBM先后牽手昆山、北京、重慶等城市,媒體甚至屢用“再下一城”形容IBM的每一次合作。

而在金融、煙草等諸多行業,IBM也深入滲透。比如建行,整個系統使用的都是IBM服務器。據悉,在煙草行業,從總局到地方公司,從服務器、存儲到數據處理,也都是用的IBM。

基礎落后 最少差距5年

在業內人士看來,“智慧地球”與歐盟“eEurope”和“i2010”、日本“U-Japan”、韓國“U-Korea”等計劃類似,核心都是基于傳感的物聯網絡和云計算,通過在基礎設施和制造業上大量設立傳感器,捕捉運行過程中的各種信息,然后通過傳感網,進入互聯網,通過計算機分析處理發 出智慧指令,再反饋到基礎設施和制造環節,從而提高生產效率。

在中國,無線傳感領域的研究,早在上世紀90年代就已經開始,2004年開始在軍民兩個領域展開標準 化研究工作,2009年以來開始積極推進產業化。

2009年8月7日,國務院總理溫家寶視察中科院無錫微納傳感網工程技術研發中心,指示要迅速在無錫建立中國的“感知中國”中心。3個月之后, 在“讓科技引領中國持續發展”講話中,溫家寶再次明確,物聯網為五大重點扶持的新型科技領域之一。

自此,物聯網產業化迅速升溫。三大運營商、廣電、國家電網乃至產業鏈多家企業,及上海、無錫、蘇州、嘉興、重慶等地紛紛出臺各自的規劃或戰略, 甚至以物聯網為概念的上市公司股票也在資本市場上一路高漲。

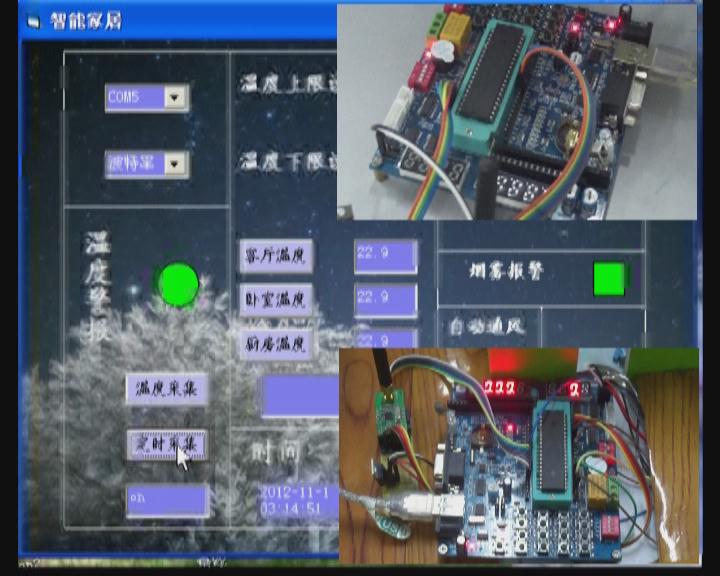

然而,物聯網的基礎工業還不在中國,發展越快,最后越容易給外國人準備一個大市場。雖然目前國內已經做了很多應用,但其中的芯片、傳感器等基礎硬件基本上都是進口國外廠商產品,真正自己核心知識產權的東西并不多,做集成的多,原創的少。

各地都想發展物聯網,但大多還是跟在別人身后,做一些附加值不高的系統集成和簡單應用,看上去投了大量的錢,但大多是系統集成企業賺到,產業布局卻并沒有獲益。

做基礎沒有做系統集成錢來得容易,但只做系統集成,就會失去基礎,就像彩電行業、汽車行業曾經面臨的問題一樣。

業內人士說,在傳感器領域,基本上都是國外巨頭壟斷,國內少數幾家廠商,也大多是在國外的芯片基礎上加工,在操作系統、中間件、云存儲、云計算等各個環節,中國廠商都居下風,現在的應用很多都是用外資的產品。

這一差距并非短期內可以彌補。物聯網雖然是一個新的概念,但它并不是憑空出現,而是傳統IT 業各個領域的延伸和集成。在國外已發展數十年的傳感器等領域,中國近乎空白,因此,物聯網熱潮甚至放大了中國傳統IT業與國際領先廠商的差距。

據CSIP的內部報告,中國的信息產業目前非常缺乏核心專利。半導體專利國外企業占85%,電子元器件、專用設備、儀器和器材專利國外企業占70%,無線電傳輸國外企業所占比例高達93%,移動通信和傳輸設備國外企業也占到了91%和89%。

多位業內資深人士判斷,要追上國外先進技術,至少需要5年,也可能更久,作為基礎設施建設,甚至需要15年才可能做得很好。

及早統一規化 安全是前提

業內人士認為,中國的物聯網標準制定工作基本與國際同步,這或將成為變局關鍵。

邢濤透露,早在2006年,全國信標委就已經成立傳感網標準研究項目組,進行傳感器網絡標準方面的研究工作,并于2009年完成了傳感器網絡標 準工作組的籌建,在8個領域展開國家標準的制定工作。

2010年5月11日,在傳感網標準化論壇上,有專家透露,國內已有超過70家機構和企業參與傳感器網絡標準化工作組。 參與標準制定的與會人士則進一步透露,多個領域的標準制定都已在快速推進。

此前的3月25日,在英國倫敦召開的傳感器網絡國際標準工作組(WGSN)第一次全體會議上,中國提交的傳感器協同信息化處理標準提案已通過投票正式立項。

現在的思路是,先發展標準,同時在關鍵領域加速追趕,最后在整個產業鏈上全面趕上來。主要還是先把比較成熟的一些應用先推動起來,比如在電力、交通等業務較成熟的行業先進行試點,再逐漸推廣。在此過程中,對產業進行布局和扶持將極為關鍵。

國家目前還沒有統一的規劃,也沒有針對關鍵環節進行的重點扶持。像芯片、傳感器、云服務等環節,都是需要大量的人力財力 和時間來投入,而且往往見效較慢,至少要提前一年以上進行布局,但現在相關行業企業大多只能享受一些地方招商引資的“普惠”政策。

與此同時,由于物聯網大都是垂直的細分行業市場,所以無論是傳感器還是應用,都種類繁雜,細分規模偏小,難以支撐企業的研發投入,往往陷入大公司不愿投,小公司投不起的僵局。多家相關領域的企業人士向記者透露,就目前而言,其公司收入還主要依賴于手機、消費數碼等行業的關聯應用,物聯網的盈收還不靠譜。

還有業內人士認為,目前物聯網還不宜規模化推廣。因為物聯網自身的安全、商業模式等環節并不成熟。

物聯網相關文章:物聯網是什么

評論