863專家談鋰離子動力電池的發展潛力

7月16~18日于北京舉行的“第十六屆中國電動車輛學術年會暨第二屆電動汽車產業發展戰略研討會”上,中國國家“863計劃”動力電池測試中心主任王子冬從市場和技術層面全面分析了全球鋰離子動力電池的發展潛力。他指出,全球鋰離子動力電池市場正處于一個重大轉型期,在電動車(EV)市場需求帶動下,預計該市場規模在未來5年內將超過2000億元人民幣。

王子冬首先以日產綠葉(Leaf)電動車為例,介紹了鋰離子動力電池的市場需求情況。該車將于2010年秋季上市,并計劃在2010年生產5萬輛,2012年生產20萬輛。以鋰離子動力電池產量來看,每輛綠葉的電池容量為24kWh,20萬輛的容量相當于48億kWh。這是目前全球手機鋰離子電池30億kWh市場的1.6倍。即一款汽車就可以完全改變整個市場狀態。目前,全球主要汽車制造商都已宣布要大規模生產采用鋰離子電池的電動車,而日產只是其中一家而已。

誘人的行業前景吸引了業內外大量投資

王子冬指出,電動汽車的量產為鋰離子電池產業帶來了重要的發展機會。按照上述測算,幾年之內,鋰離子動力電池市場將超過全球手機鋰離子電池市場的規模。這種改變將引發相關制造設備和廠房的新一輪投資,同時,眾多新進入鋰離子動力電池及材料的廠商將使相關領域的技術競爭更趨激烈。

受到誘人行業前景的吸引,很多來自不同行業的廠商將目標定位在電動汽車市場,欲在鋰離子動力電池商機中分一杯羹。

例如,索尼在2009年11月進入了電動汽車和大容量蓄電池領域,并表示未來幾年內將在量產設施上投資1000億日元。三洋電機將在2015年前投資800億日元,松下也準備在2012年前投入1230億日元。另外,三菱重工在其長崎造船廠也投資了約100億日元建立實驗基地,準備從2010年開始年產66MWh容量的鋰離子動力電池。

針對動力電池領域,LG化學公司投資了約10億美元;三星SDI和博世共同成立的SBLiMotive也投資了6億美元。美國陶氏化學和韓國KokamEngineering及其他合作伙伴成立了合資公司,投資6億美元,計劃針對電動車和混合動力車年產約6萬塊的鋰離子動力電池。

據王子冬介紹,中國的比亞迪和天津力神計劃將動力電池生產容量提升至10億Wh。近期全國在動力電池方面的投資總額約為22億美元。

鋰離子電池的應用市場將從手機轉向電動車及智能電網領域

王子冬給出的一系列數據表明,電動車市場規模將從2009年的250億日元,激增至2010的3000億日元,并將在2012年超過便攜式電子產品市場,達到15800億日元。2014年將達22500億日元。從上述數據可以看出,市場在5年內將增長90倍。

他接著分析表示,電動汽車中的鋰離子電池容量比手機中的高出幾個數量級。例如,目前手機中的鋰離子電池容量約為2-3Wh,而單一混合動力車電池組的容量約為1kWh,約為前者的500倍;電動車為20kWh,是前者的近1萬倍。

如果鋰離子動力電池實現規模化量產,價格將會大幅下降,預計將在2015年降到約人民幣3750元/kWh,這時將有條件進入鐵路運輸和工業設備領域。

隨著市場規模進一步擴大,當價格降到約人民幣3750元/kWh時,鋰離子充電電池可考慮作為常備電池儲存電能,從而進入成本敏感型市場。

另外,在太陽能和風能等可再生能源發電領域,大容量鋰離子電池可儲存電能,以保證電網穩定供電。而對于這種應用,目前只有硫化鈉電池一種產品。

綜上所述,大容量鋰離子電池的應用相當廣闊。2015年后,甚至可以進入公共建筑和家庭。

中國電網公司也在積極開展10MWh級的鋰離子電池儲能系統的試驗項目。

提高鋰離子電池能量密度

為了滿足電動車等市場對鋰離子電池的需求,首先要研發新材料,以提升電池能量密度。近期目標是120Wh/kg,遠期目標是 500Wh/kg。

全球各電池廠商已經對陰正極、負極材料、隔膜與電解質等關鍵元件做出選擇。通常,廠商們選擇的是日本廠商開發的材料。

據王子冬介紹,日立制作所與日立車輛能源于2010年1月開發出了插電式混合動力車的鋰離子動力電池,能量密度為120Wh/kg,在SOC為50%時,輸出功率密度為2400W/kg。

在開發中,為了提高能量密度,調整了原來電池中的電極活性物質成分和電極厚度。為提高輸出功率密度,將導電材料碳調整為電流易流通的材料,降低了電極的內部電阻。電池容量達25Ah,正極采用了錳(Mn)類材料,負極用的是碳材料。隔膜材料用耐熱陶瓷取代了原來的聚乙烯,保證隔膜在200℃高溫下不會收縮,并可防止正負極短路。同時,模擬分析了電池結構及振動等,提高了抗振性能。并通過調整集電結構,確保了可靠性。

另外,日立最新一代混合動力車鋰離子動力電池的輸出功率密度已達4500W/kg,為散熱性更好的方形結構,正極采用錳(Mn)類材料,負極是非晶碳材料。

王子冬表示,目前鋰離子動力電池在車上占用的空間較大,成本很高,且能量密度僅為90~120Wh/kg,仍然無法滿足電動車長距離出行的需要。因此,各電池廠商仍需進一步改善能量密度、輸出功率密度、成本與安全性。希望能在2015年~2020年開發出能量密度達200~300Wh/kg的第二代材料。

主要材料體系特點分析

目前,全球廠商正在研究的主要材料體系包括:

1.磷酸鐵鋰正極材料的五年定型和一致性工藝研究。材料安全性好,壽命長。主要為美國專利。

2. 長壽命錳酸鋰材料研究。通過摻雜和生產工藝改進,提高高溫穩定性。材料價格低,比能量高。目前工藝技術和設備由日本廠商掌握。

3. 鈦酸鋰材料作負極的研究。提高比能量,降低成本。材料安全性好,壽命長,充放電比功率高。主要為美國專利。

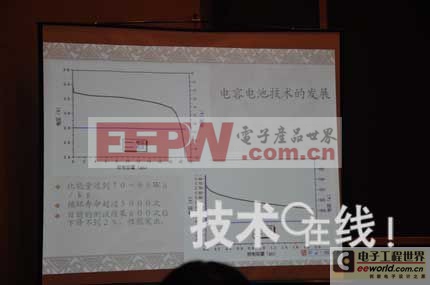

4.混合電容—電池的結構和工藝研究。材料壽命長,充放電比功率高,價格低,安全性好。目前中、日、韓均在進行此項研究,中國已有產品問世,不存在國外專利保護問題。

圖1 電容電池技術的發展

評論