示波器測量高速信號時的注意事項

可以看出,此時測量點電壓為:V_out=V_sig×(R_L ||R_in ||(1/(C_in×s)))/(R_L ||R_in ||(1/(C_in×s))+R_s );

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201812/395348.htm其中R_in為輸入阻抗,C_in為寄生電容,s代表頻率。可以看出,此時測試點的電壓已經發生了變化,這導致了探頭接入前后,信號本身已經發生了改變。通過公式可以看出,R_in越大,對信號影響越小。而1/(C_in×s)這項是寄生電容與測量信號頻率的乘積的倒數,當測試信號頻率越高,則這項的影響就越大,要想降低該項的影響,只能盡量降低寄生電容C_in的容值。

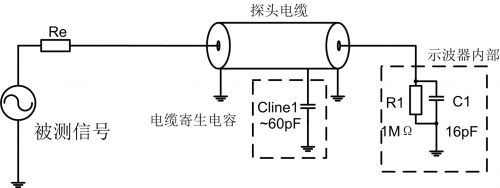

下圖為×1探頭的模型:

圖 7 ×1探頭模型圖

由于探頭一定要有一段線,否則將不方便測量,而且線的長度一般都會超過1米。這導致了其寄生電容非常大,大約為100pF左右。在測量高頻信號時會產生了很大的負載效應。我們再來看一下×10的探頭模型:

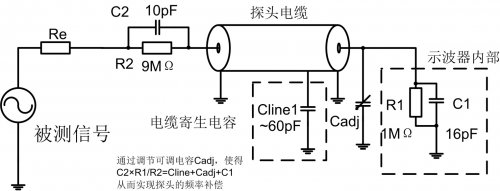

圖 8 ×10探頭模型圖

可以看出,×10探頭的輸入電容C_in是10pF與后面電容的串聯,按電容串聯公式計算可知,C_in一定是小于10pF的,遠小于×1探頭的輸入電容,且Rin已經增加到10MΩ。所以×10探頭就有更小的寄生電容,更高的輸入電阻,從而大大減小了探頭的負載效應。

所以測量高速信號時,需要選擇×10或者更高衰輸入阻抗的探頭。

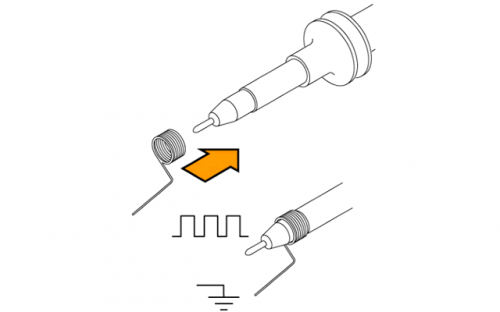

三、接地方式的選擇

傳統的使用習慣上,示波器的接地方式就是那根長長的接地夾線。這種接地方式,確實是一種簡單方便的接地方式,但是卻并不是一種嚴謹的、準確的接地方式。

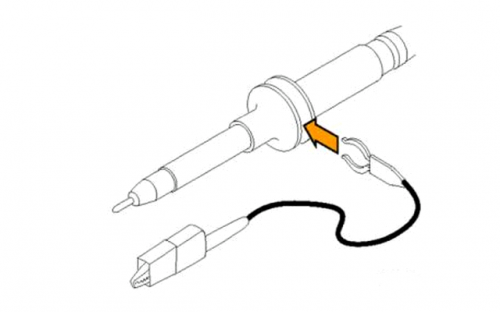

圖 9 接地夾線示意圖

由于地夾線比較長,其會形成一個寄生電感L_gnd,隨著夾線的增長,這個電感也會增大,而這個回路電感會和示波器探頭的輸入電容C_in產生諧振。這就導致示波器的幅頻特性變得不平坦,導致測量不準確。下圖為使用接地夾時的等效電路。

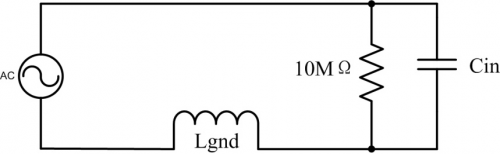

圖 10 接地夾線等效電路圖

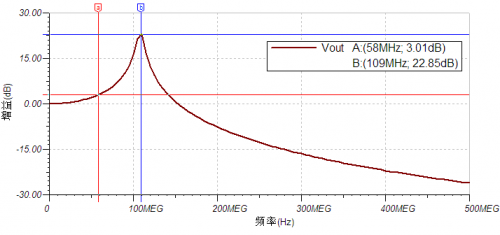

下圖為用該等效電路仿真出的頻譜特性曲線:

圖 11 頻譜特性曲線圖

可以看出,在60MHz以上的頻率,幅度已經產生了超過3dB的過沖,而到達100M左右時,過沖到最大幅度。所以如果采用地夾,測量超過60MHz的信號就會產生比較大的失真。正確的方式應該是采用接地彈簧。接地彈簧具有非常小的電感,可以大大提升探頭的帶寬。

圖 12 接地彈簧示意圖

四、測量位置選擇

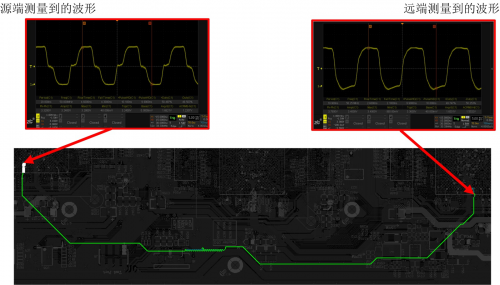

對于高頻信號而言,PCB走線已經不能簡單當做短路線來處理,而是需要考慮到線路上的傳播延時、信號反射等方面的影響。傳統低速信號之所以可以不考慮PCB走線的影響,是因為其波長較長,PCB走線的長度可以忽略不計,從而當成集中元件來處理。但是高頻信號的波長較短,PCB走線的長度已經不可能再被忽略,信號也必須從波的角度去考慮。下圖為同一信號在源端和終端測量到的波形:

圖 13 不同位置測量差別圖

之所以會這樣,是因為電信號在PCB上是向波一樣進行傳輸。其傳播速度一般是光速的一半。所以會造成信號在PCB上傳播會發生延時,且會根據特性阻抗的變化而產生反射。上圖中信號的終端設備并沒有進行端接,所以當信號來到終端時會產生一個反射的波,反射回源端,再經過PCB上的延時,反射波和發射信號發生疊加,從而產生源端位置的波形。同理,不只是源端,在整個傳輸線上,發射信號與反射信號都會發生疊加,差別在于彼此的相位差不同,疊加波形也不同。

可以看出測量點位置的選擇,會導致測量結果的巨大差異。所以測量高速信號時,測量位置離終端設備越近越好,這樣才能真實的測量出終端設備接受到的信號是怎樣的波形。

本文中指出了一些測量高速信號的一些注意事項,歸納如下:

1.選擇示波器和探頭帶寬時至少要選擇被測量方波信號的5次諧波頻率以上的帶寬。

2.測量高速信號時,需要選擇×10或者更高輸入阻抗的探頭。

3.接地方式的選擇,應該盡可能的降低接地回路電感,如使用接地彈簧。這樣才能真正發揮測量系統的帶寬。

4.測量高速信號時,測量位置離終端設備越近越好,這樣才能真實的測量出終端設備接受到的是怎么樣的信號。

以上就是本文的主要內容。ZDS4054 Plus示波器具有500MHz帶寬,可以真實測量100MHz的方波信號,配合探頭可以實現9pF的輸入電容,大大降低測量負載效應,可以很好的測量大多數高速信號。

評論