傳梁孟松加盟中芯國際 兩岸半導體技術戰一觸即發

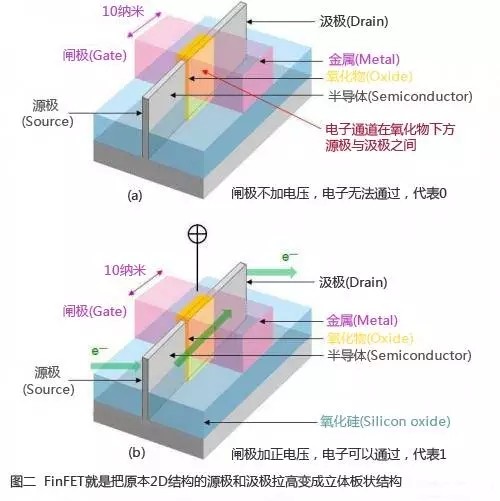

但隨著“摩爾定律”的不斷推進,矛盾的問題也隨著出現。當閘極長度縮小到20納米以下時,源極和汲極之間的距離就會十分靠近,閘極下方的氧化物也會變得非常薄,因為閘極的失效有可能導致產生“漏電”問題,繼續下去,閘極有可能完全喪失掉對通道的控制力。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201704/358464.htm也正因此,美國加州大學伯克利分校的胡正明、Tsu-Jae King-Liu和Jeffrey Bokor 三位教授發明了“鰭式場效電晶體(Fin Field Effect Transistor,FinFET)”,把2D結構的 MOS 改為3D結構的 FinFET,而其得名也正是因為構造很像魚鰭(Fin)。

這之間最大的變化就是源極和汲極拉高變成立體板狀結構,讓源極和汲極之間的通道變成板狀,閘極與通道之間的接觸面積也因此變大,這樣做的好處就是即使閘極長度縮小到20納米以下,仍然留有很大的接觸面積,保證閘極對電流的有效控制,降低漏電和動態功率耗損(即FinFET由0變1或由1變0時所消耗的電能),使整體設備更加省電。

所以,從此也可以看出, FinFET 是微電子產品尺寸進一步縮小的關鍵技術,掌握了這項“利器”就擁有了在半導體戰場上的競爭力。而值得一提的是,胡正明教授正是梁孟松的博士論文指導教授,也就是說,梁孟松是掌握該項技術的核心人物之一。梁孟松轉戰中芯,或許同樣會幫助大陸晶圓代工先進制程技術實現突飛猛進。

中芯國際PK臺積電

顯然,中芯國際和臺積電之間的戰役已拉開大幕。臺積電目前在大陸已有位于上海松江廠的 8 寸半導體工廠,2016 年開始在南京建設12寸半導體工廠,預計在 2018 年量產采用 16 納米 FinFET 工藝。這對中芯國際是最大的威脅,因為中芯國際同樣在研發 14 納米 FinFET 工藝,并希望能在 2018 年投產以與臺積電一決高下。

圖 │臺積電LOGO

為了取得競爭優勢,中芯國際在更早之前就引入了臺積電前執行長蔣尚義,蔣尚義曾負責領導臺積電的28納米、20納米和16納米FinFET等關鍵節點的研發。如果成真,中芯國際此次迎來梁孟松加盟無疑是如虎添翼。

早在2014年,大陸就成立了集成電路產業基金,用以扶持中國芯片產業發展。在2015年全球芯片銷售額呈下滑趨勢的時候,中國市場成功繼續保持上升勢頭。目前,大陸的芯片設計領域涌現了華為海思、清華紫光、中興微電子、瑞芯微電子、君正等企業。

因此,有臺灣專家認為,臺灣半導體超級戰將紛紛進軍大陸,似乎是為大陸半導體未來的黃金10年做背書,而大陸積極挖角臺灣人才,其中暴露的企業人才管理問題也有必要引起臺灣方面的重視。

2010年,馬云曾在 “中國綠色公司年會”的演講中直言:“臺灣沒希望了,假如7、80歲的人還在創新,問題就大了”。

臺灣智知識產權局專利助理審查官、臺灣大學機械工程博士黃孝怡就曾撰文指出,這一說法并非沒有道理,“是不是這些公司出了什么問題?是否因為這樣讓很多人才上不去?而沒上去的人才只好跳槽,而且一跳就讓公司跳腳。”

無論臺灣如何擔憂,大陸半導體產業的迅速崛起無疑已經成為大勢所趨。

評論